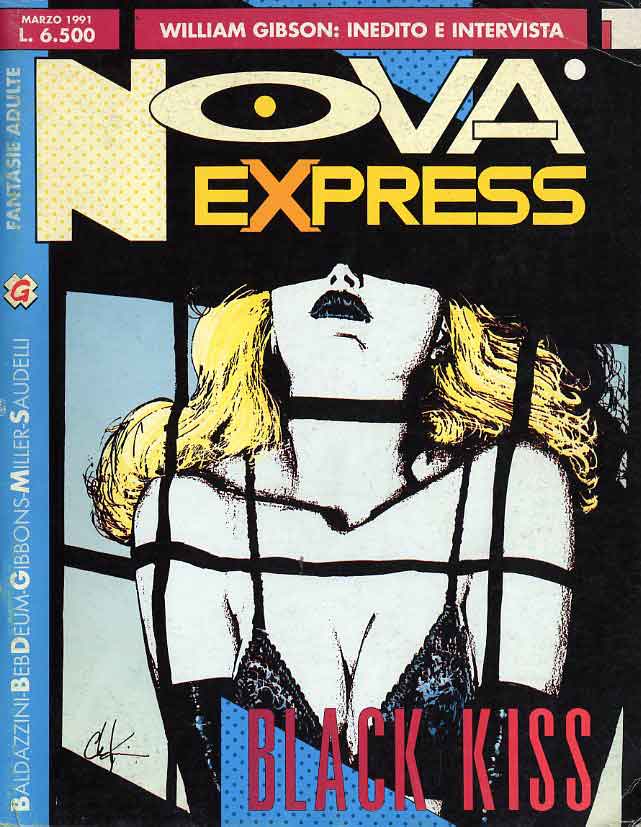

Quando, nel marzo del 1991, Luigi Bernardi e Roberto Ghiddi portarono nelle edicole “Nova Express”. per me fu decisamente una gioia, ma – devo ammetterlo – non la vissi come una rivoluzione. Non fraintendermi, non sto minimizzando la portata di quell’esperienza editoriale. Esiste un prima e un dopo Granata Press nel nostro immaginario di lettori di fumetti. Questo è innegabile. Ma non è questo il punto.

Per arrivare al punto devo raccontarti un aneddoto autobiografico. Nel 1991 frequentavo il quarto anno di Lettere, facoltà che avevo insensatamente scelto solo per fare dispetto ai miei genitori, che mi volevano ricco e felice – quindi idraulico o dentista – mentre nei trailer della mia vita io mi vedevo intellettuale povero, rivoluzionario e alcolizzato (ne ho realizzata solo una), e – lo confesso – per l’altissima presenza femminile, che invece altrove latitava (tipo alla facoltà di informatica, scienze dell’informazione la chiamavano allora, dove studiavano un sacco di miei amici che oggi hanno una vera posizione). Tornassi indietro, piuttosto mi iscriverei all’Isef, altro che quegli insulsi studi umanistici! Vabbè, divago.

All’università seguivo i corsi di semiologia, tenuti da Gianfranco Bettetini; una delle figure intellettuali più grigie e noiose che mai abbia conosciuto nella mia vita: ogni sua lezione era la monotona ripetizione, punteggiatura e note comprese, di un capitolo alla volta del suo ultimo saggio adottato per quel corso (mi sembra Il segno dell’Informatica) e, ti giuro, mica leggeva, lo sapeva a memoria. Fortunatamente alla corte del Barone della Noia c’erano stuoli di giovani assistenti, che tenevano seminari integrativi al corso. Tra tutti ricordo, agile e frizzante, Fausto Colombo, il cui Ombre sintetiche, uscito proprio in quell’anno accademico, e il suo relativo corso, ebbero una fondamentale influenza sulla mia formazione. Uno degli altri, di quelli che non ricordo, teneva un seminario sui fumetti.

Ed eccoci all’aneddoto: ebbi la malaugurata idea di iscrivermi a quel seminario sui fumetti. Una noia degna del Barone. Le letture del ricercatore, o forse era solo un cultore della materia, si esaurivano in “Dylan Dog” che interpretava con gli strumenti semiotici del suo mentore, senza aver mai letto, non dico I Linguaggi del Fumetto di Daniele Barbieri, per il quale aveva la scusante che era appena uscito, ma nemmeno un Fresnault-Deruelle. Una volta, mentre mostrava una tavola del Collezionista, per vattelapesca chissà quale cazzata sovrainterpretativa, apparve evidente che non sapeva neanche chi fosse l’autore. Glielo suggerii: «Toppi, quella tavola è di Sergio Toppi».

«Ma li conosci proprio tutti!», mi rispose indispettito e poi, come a percularmi, «Sei un vero appassionato!»

«No.», gli spiegai, «Sono alessitimico, ho vaghe emozioni: gioia, desiderio, soddisfazione, ma non conosco passioni. Però ho imparato a usare lo sguardo. A quanto pare è una cosa meno comune di quel che pensassi.»

Ecco, in quel 1991 il mio sguardo aveva compiuto un percorso di formazione almeno ventennale tra le pagine di riviste, giornaletti, e volumi cartonati. Si era formato sulle architetture grafiche di Ètienne Robial, di Cettina Novelli, di Federico Maggioni, di Stefano Tamburini. Per questo, se la creatura di Bernardi e Ghiddi mi dava un piacere sconfinato, soprattutto nella sfida alla leggibilità che lanciava al mio sguardo, non potevo considerarla una rivoluzione. Mi sembrava un doveroso atto di resistenza, votato alla catastrofe (come infatti fu), nel tentativo di prolungare il “secolo delle riviste” oltre i confini del ‘900.

D’altra parte io la rivoluzione la conoscevo bene. Non era una passione per me, era soprattutto un modo d’essere. Essere un adolescente a metà degli anni Ottanta, a Milano, significava passare la maggior parte della propria vita, tra scuola e tutto il resto, in mezzo a una normalità fatta di stupidità, indifferenza e fascismo inconsapevole. Vestire la rivoluzione, ideologicamente – andavo a scuola con “il Manifesto” in tasca – ma soprattutto dal punto di vista dell’abbigliamento – la tasca in cui mettevo “il Manifesto” era quella di una mimetica leggera in estate e di un logoro eskimo in inverno – era un modo essenziale per differenziarmi da ciò che mi circondava: paninari e craxiani.

La mia famiglia era decisamente benestante, ideologicamente democristiana, vagamente progressista. Il liceo dove studiavo era assolutamente borghese (di quelli che sfornano classe dirigente), i miei compagni o amebe indifferenti o reazionari futuri ingeneri, bocconiani, dirigenti di partito. Mi sentivo molto migliore di tutti loro. Io ero un anarchico, dalla parte degli oppressi, e avrei cambiato il mondo. E poi leggevo fumetti fighissimi. Sai cosa leggevano, quelli che leggevano, tra i miei compagni? “Super Eroica”, “Tex” e “Albo Blitz”. Io leggevo “Orient Express” e “Il Mucchio Selvaggio”. Mi sentivo moralmente superiore.

Non lo ero. L’ho scoperto nell’estate del 1984. Metà giugno, scuola finita, un cazzo da fare tutto il giorno. Non frequento l’oratorio, non so se ci sono preti con cui chiacchierare, non voglio chiacchierare con un prete. Preferisco i tossici del parchetto dietro casa. Davanti al parchetto c’è un bar, dove avviene lo spaccio, e di fianco al bar un’edicola, non un chiosco, una di quelle che sembrano negozi. È molto grande e ha una bella sezione fumetti. Ci passo sempre prima di andare al parchetto a fumarmi una canna. E quel giorno di metà giugno ci vedo una rivista nuova. Si intitola “Pilot” ma è diversa dal vecchio “Pilot”, diretto da Bernardi e che non usciva più da qualche mese. Questa ha una grafica pazzesca (l’ha realizzata, lo scoprirò dopo, Federico Maggioni, la stessa mente geniale che aveva caratterizzato “il Corriere dei Ragazzi”) ed è diretta da Tiziano Sclavi. Sclavi, io lo amo per il suo “Mister No”.

La rivista è il numero uno, datata maggio, Probabilmente non è ancora uscito il numero due. Molto bene. La prendo e me la divoro.

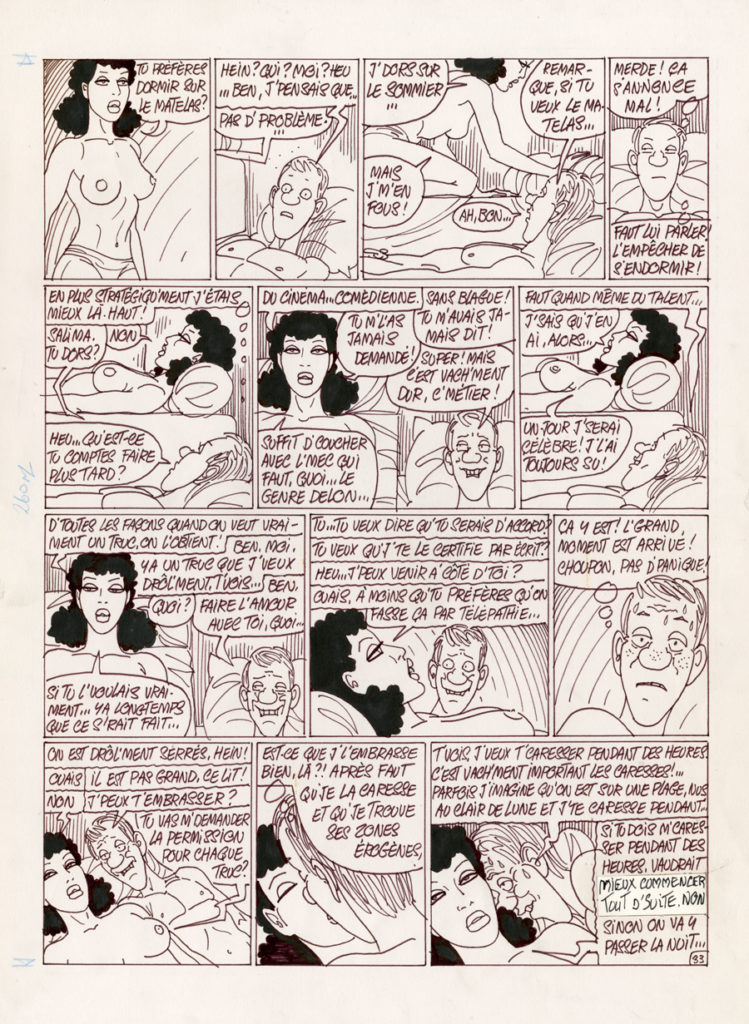

C’è la prima puntata di una storia che mi arriva come un pugno in faccia. Diario di un giovane mediocre. L’autore lo conosco, è Gérard Lauzier, quello che pubblicava Lilì Fatale sul “Pilot” di Bernardi. Ma quella che racconta qui non è una storia d’avventura e spionaggio. Questa storia parla di me. Racconta di Michel Choupon, giovane di buonissima famiglia con velleità rivoluzionarie e culturali, che cerca la sua strada per diventare adulto. Ma la cui stolida insensibilità lo rende incapace di capire gli altri e il mondo. Incontra Salima, una giovane ragazza di origini algerine, di bassa estrazione sociale, e subito camuffa il suo desiderio sessuale, l’attrazione che prova immediatamente per lei, con il desiderio di emanciparla socialmente. Ma Salima non ha nessuna intenzione di essere emancipata da lui, a differenza sua è perfettamente emancipata e sa quello che vuole: soddisfare i suoi desideri primari, ma soprattutto sa come farlo. Michel invece non riesce a capire se stesso. Il suo vero desiderio. Non è che un Candide abbastanza stronzo ed egoista, che vive in un perenne autoinganno di superiorità morale. Lo stesso Lauzier, dopo il fumetto, gli dedicherà un film intitolato P’tit Con, coglioncello.

Capisci. Per la prima volta avevo un fumetto che non mi raccontava di splendidi eroi, ma mi parlava di me, che mi apriva gli occhi, facendomi anche ridere, sulla mia vita mediocre, quella mia coglionaggine d’adolescente.

Coglionaggine che, sette anni dopo, in quel 1991, ancora mi portavo nella tasca dell’eskimo insieme a “Nova Express” e ai miei sogni di diventare un intellettuale e di fare la rivoluzione.

Adesso ti racconto una cosa. Nel 1992 Lauzier ritorna al fumetto dopo 10 anni di pausa e riprende la storia di Michel Choupon, ora trentenne e artista fallito. In quel Choupon lì, non vedevo più me, ma la sfilza di gente che teneva quei mortiferi seminari all’università. È stato un attimo decidere di smettere di voler essere un intellettuale.

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.