La certezza che Pierre Morel è un regista mediocre, l’ho avuta durante la visione (credo fosse il 2015) del film The Gunman, che lui e Sean Penn hanno tratto da Posizione di Tiro di Jean-Patrick Manchette.

No. Non sono accecato dal soverchio amore che porto allo scrittore francese. Posizione di Tiro è un assoluto gioiello letterario (per capirne a fondo la portata linguistica devi leggertelo in originale), ma io non sono uno di quegli sfigati appassionati che vivono nel culto della fedeltà agli originali. Di una storia puoi fare quello che vuoi, basta che rispetti due semplici regole: la prima è quella di non annoiarmi, e la seconda è di non trattarmi mai come uno stupido. Sia tu che io siamo cresciuti nel postmoderno, condividiamo lo stesso sapere, se pensi di dovermi spiegare quello che mi stai raccontando, hai un posto assicurato tra gli impiegati del grande editore del fumetto popolare italiano, ma non avrai la mia attenzione.

Attenzione che Morel invece aveva avuto in virtù di un film del 2004 in cui mi trattava da scemo, ma non mi annoiava (vabbè, la sceneggiatura era di Luc Besson e la presenza di Dany Verissimo, ex attrice porno che amavo, bastava a tenere la mia attenzione): Banlieu 13. È una storia rubacchiata a Carpenter e al suo 1997, Fuga da New York, in cui un agente speciale e un giovane teppista devono recuperare una bomba atomica finita all’interno di quel carcere all’aria aperta che è, appunto, la Banlieu 13. Un muro insormontabile la racchiude e vi contiene tutti i criminali di Parigi. L’idea di muro che ci hanno fornito le tante narrazioni che lo hanno affrontato come tema, è quella – derivata dal muro più famoso di tutti, quello di Berlino – di contenimento, di manufatto necessario a tenere “dentro” qualcuno. Ma un altro muro, di fama più recente: quello tra Stati Uniti e Messico, per quanto più evocato che realizzato, ci ha insegnato che i muri servono anche a tenere “fuori” gli altri. Privi di un’identità etnica precisa gli Stati Uniti sono tenuti insieme dal concetto di nazione, e il muro, se da una parte rafforza – come ci spiega Tim Marshall in I muri che dividono il mondo, Garzanti, 2018 – questa idea di “americanità” tenendo fuori l’alterità che potrebbe diluirla, dall’altra mette in crisi l’origine stessa della nazione americana, costruita sull’integrazione delle alterità che hanno colonizzato il paese.

Il muro, è un paradosso. E questo paradosso, legato al conflitto genitore-figlio (il mito fondativo degli Stati Uniti, quello della guerra civile che è guerra generazionale, così perfettamente raccontato da Eugene O’Neill in Il lutto si addice ad Elettra) è l’ossessione narrativa su cui ruota tutta l’opera di Aleš Kot, uno dei migliori sceneggiatori di fumetti in circolazione.

Quando la Cecoslovacchia si divise in due stati, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, Kot aveva solo 6 anni; anche se la separazione fu pacifica, è probabile però che le tensioni che la precedettero siano comunque state metabolizzate dal futuro sceneggiatore, e che una sensibilità derivata da questa esperienza lo abbia reso capace, una volta trasferitosi a Los Angeles, di cogliere una realtà non evidente a tutti: gli Stati Uniti sono di fatto attraversati da una perenne tendenza alla separazione. Nonostante il motto che l’aquila regge nel becco dal 1776 reciti «E pluribus unum», nella realtà il paese è ancora, come lo definì Lincoln nel 1858, «Una casa divisa». Divisa in base al colore della pelle, della ricchezza e, soprattutto, dell’età. Tutti mattoni di quel muro che tiene “fuori”.

In Il Nuovo Mondo (Saldapress, 2020), Kot mette in scena, per i potentissimi disegni di Tradd Moore, non tanto una rilettura dello shakespeariano Romeo e Giulietta, come è stato banalmente rilevato da più parti, quanto dell’Elettra di Euripide, dove il tema centrale è il conflitto generazionale tra i giovani che non credono più al paradosso del muro e i vecchi colpevoli dell’omicidio della generazione di mezzo (i genitori dei giovani) e della costruzione del muro. I padri fondatori hanno ucciso i figli, che a loro volta erano padri di quei figli che adesso uccideranno i nonni e renderanno evidente il fatto che il muro è solo un costrutto ideologico, il simbolo di una sicurezza che non può esistere, perché la divisione non viene dall’esterno, ma dal di dentro.

Se Il Nuovo Mondo mantiene il discorso a livello culturale (il segno di Tradd Moore e i colori squillanti di Heather Moore servono proprio a rimandare continuamente la riflessione del lettore all’estetica pop americana) decostruendo il mito dell’unità della nazione, in Days of Hates (Atto primo e Atto secondo, Eris, 2019) Kot affida (ritengo non a caso, in quanto croato e con esperienza diretta delle conseguenze delle divisioni etniche) ai disegni di Danijel Zezelj il discorso sulle questioni più prettamente ideologiche e razziali della divisione americana. In uno scenario in cui i suprematisti bianchi hanno preso il potere, si muovono le vite di chi combatte il sistema e chi lo difende, in un intrecciarsi di odi razziali, di amori mai definiti fino in fondo, di discriminazioni di genere, di vendette e ripensamenti, in una coazione a ripetersi che non ci dà tregua. A innescare il tutto, e a farlo deflagrare alla fine, sempre il rapporto genitore-figlio, quel muro d’incomprensione generazionale contro cui Laio sacrifica i propri figli sperando di salvare Tebe e se stesso dalla profezia. E già con il metterli al mondo comincia il sacrificio, perché se è vero, come sostiene Arvid, che mettere al mondo dei figli è un segno di speranza in un mondo migliore, è anche vero che, come afferma poco prima, la nostra vita è uno stato di guerra permanente.

«Credo ci sia una sola guerra, e non si è mai fermata da quando abbiamo preso a ucciderci l’un l’altro circa duecentomila anni fa. E nemmeno ne vedo la fine. La gente pensa che sia questione di giorni, di anni, magari decenni e poi ci sarà… la pace. Ma la pace non l’abbiamo mai conosciuta.»

Come è stato insegnato all’agente speciale Edward Zero: «L’esistenza è un perpetuo stato di guerra». Il libro Zero – volume 1 (Saldapress, 2020) si apre con una velocissima sequenza di una tavola, che ci precipita subito nella serratissima azione di questo fumetto: un ragazzino sta per uccidere uno Zero ormai anziano. Una specie di vendetta generazionale per il fatto che Zero – che non ha mai conosciuto suo padre e sua madre e ha un rapporto edipico con il suo mentore (che non a caso si chiama Zizek), è il responsabile, come scopriremo nell’ultima sequenza di questo primo volume, della morte di gran parte dell’umanità.

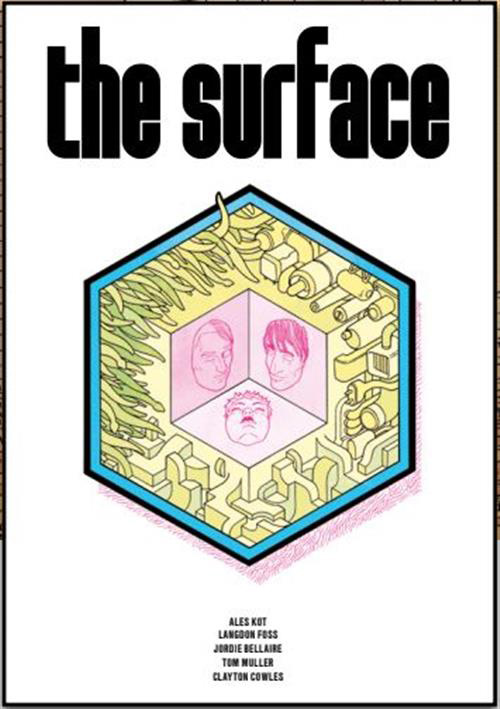

I muri sono il pretesto tematico per una delle fondamentali opere teoriche sul fumetto, Il paese chiuso, scritto da J.C. .Forest e disegnato da Jacques Tardi. La superficie del muro, rimando agli spazi bianchi tra le vignette, è quella su cui corre Arthur Meme personaggio spossessato della propria storia. E guarda un po’, The Surface (Eris, 2020) è il titolo dell’opera più apertamente teorica di Kot. Opera che, mostrandoci apertamente l’inesistenza del muro (non la quarta parete, per carità, di quarte pareti parlano quelli che, anche se ormai abbiamo attraversato il postmoderno in lungo e in largo, ancora non sanno di che stanno parlando) che divide le tre istanze della narrazione: autore, opera, lettore, ci butta in faccia la nostra responsabilità. Noi lettori partecipiamo, tanto quanto le altre istanze, alla creazione della storia. Nessuno deve niente a nessuno: chi l’ha scritta non deve niente a chi la legge, chi la legge niente a chi l’ha scritta e soprattutto, la storia – l’universo, lo chiama Kot – non deve niente né all’uno né all’altro.

«Sono chiunque. Sono te. Sono la tua ombra, anche.»

«Come puoi essere tutto questo allo stesso tempo? È un paradosso…»

«La vita è un paradosso. Vedi? Sta crollando l’ultimo muro.»

Meglio fare in fretta, prima che lo ricostruiscano.

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.