Per questa, ricordiamo, imprevista rubrica, il suo autore ha preso le mosse, negli scorsi due episodi di #niemandscheißtaufdenbassisten, l’appuntamento quattordicinale per chi non si notava e andava anche bene così, da occasioni, diciamocelo, piuttosto improbabili. Un assolo? Dettare legge sull’atmosfera del pezzo imperando dal low end? Roba poco comune che, pochi, per giunta, vanno a cercarsi. Nella maggior parte dei casi si tratta di rifare il pezzo bello di qualcun altro, tipo Flea, Geddy Lee, John Paul Jones, John Deacon, Paul McCartney, Chris Wolstenholme o Colin Greenwood, gente così (se va bene, eh!). Ma più che altro non dipende dal bassista, non si rifà un pezzo famoso perché il basso suonava da protagonista – le poche notabili eccezioni sono in larga parte occupate proprio da John Deacon dei Queen (Under Pressure, Another One Bites the Dust). E quando il bassista spacca, perché si sente, eccome se si sente, non si sa mai chi diamine fosse. Facciamo un esempio? Avete presente Good Times o Le Freak c’est Chic degli Chic? Va bene, avranno pure rotto gli zebedei, tra pubblicità di merendine, campionamenti di Bruno Mars (non ne sono sicuro, ma è per citare uno dei più grossi “saccheggiatori” di samples dal passato), di vostro nipote sedicenne e strapazzamenti pacchiani di mille DJ eccessivi, però le linee di basso di Bernard Edwards ce le avete tutti in testa.

«Bernard chi?»

E non manca la sfumatura tragica. Nel ’96 gli Chic suonavano a Tokyo, al Budokan, ed Edwards non si sentiva proprio benissimo prima del concerto. Il suo socio Nile Rodgers gli chiese se non fosse il caso di annullare l’evento ma Edwards non ne volle sapere. Suonò un po’ così così, con momenti di incertezza e, anche, di vero e proprio black out. Alla fine si ritirò nella sua stanza di albergo e non ne uscì mai più, non da vivo almeno. Il coroner stabilì che fu la polmonite a portarselo via, alla non certo veneranda età di quarantatré anni.

A riprova del fatto che il bassista proprio non se lo vuole filare nessuno. Neppure lui stesso, probabilmente.

Ma non è colpa vostra, abbiamo già capito ampiamente che non è ruolo da protagonista. Solo, fa specie che sia ancora meno protagonista, che ne so, del batterista, uno che sta sempre seduto, coperto da una fila di piatti e tom, piazzato dietro al cantante e al chitarrista e magari pure ingobbito sullo strumento e capellone. Ma è il padrone del tempo.

Il bassista è più un arbitro, un maggiordomo, un Atlante che si sobbarca il peso complessivo di questa accolita di rumorosi cercando di tenere insieme il suddetto padrone del tempo con la corte dei melodici (cantante e chitarrista nella formazione tipo da rock, fiati nel jazz), che del tempo, di solito, tende a sbattersene altamente. La differenza sul risultato, come nel resto della vita, la fanno la cultura di tutti i soggetti coinvolti e la disponibilità all’ascolto – prevedibile, no? Ma, ovviamente quando hai sedici anni (cognitivi, non importa quanti anagrafici) vuoi solo che qualcuno ti faccia da sottofondo/accompagnamento mentre 1) sei il chitarrista e spalanchi il volume dell’amplificatore valvolare, butti dentro una distorsione esagerata e anneghi tutti nel tuo volume smodato (a quel punto non importa più neppure se suoni bene o male); 2) sei il batterista e smitragli in continuazione tutto il tuo repertorio di passaggi, fregandotene bellamente di dove siamo e di cosa volevamo dire. Il bassista non ha accesso a nessuna di queste opzioni.

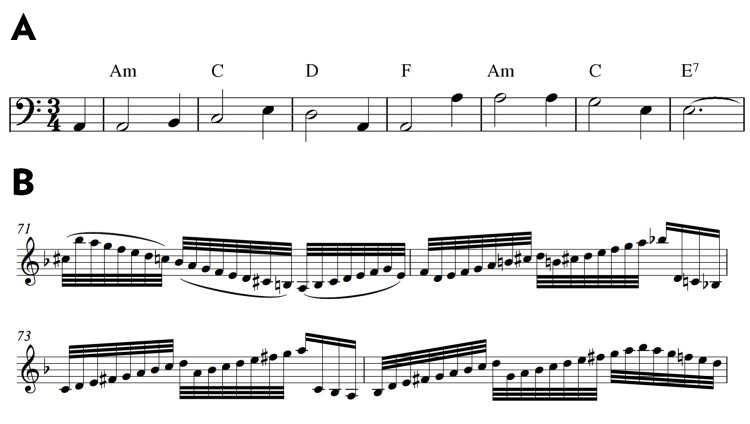

Il perché è evidente: prendiamo in esame il confronto tra il reperto A e il reperto B. Lasciamo stare la teoria della musica e la lettura e limitiamoci a contare i segni presenti sul pentagramma o poco più.

In A abbiamo un esempio di quel che si fa da bassisti: poche note e senza sorprese. Dove dice “Am”, che vuol dire “La minore”, il basso fa un “La” come nota principale, poi fa un “Si” più breve, era di strada, e si sposta sul “C”, Do maggiore, e fa un… cazzarola, sì, un Do! Come si diceva le altre volte, la parte di basso è il basamento su cui si fonda il pezzo. In un edificio le colonne portanti raramente sono in posti strani – quasi sempre le trovi lì dove te le aspetti, punto. E le fai grandi quanto servono, non di più, altrimenti tolgono spazio.

Se alzi il volume, lo alzano anche gli altri e quasi sempre perdi. Vuoi per le frequenze, vuoi per le dinamiche e il timbro degli strumenti, vuoi per quel maledetto ampli valvolare del chitarrista di prima che ti fa pestare sulle corde tanto che ti fanno male le falangi e le unghie per tre giorni mentre quello splettra come un deficiente senza sforzo alcuno. Ma se dovessi vincere, povero te – ti ritrovi a eseguire qualcosa che, da solo, fa sembrare Fra’ Martino Campanaro Little Wings di Jimi Hendrix, in confronto – fatta da Stevie Ray Vaughan. È evidente che sei al servizio di qualcosa di più grande, se provi a evadere ti viene ricordato subito.

In B credo di aver preso quattro battute della Chaconne di Bach (dalla Partita per Violino n.2 in Re Minore, BVW 1004), niente che il chitarrista medio sia in grado (o abbia interesse) di leggere ma che rende l’idea di ciò a cui sono destinati gli strumenti che nascono solisti.

[Spazio eccezione. Ci sono i bassisti virtuosi, quelli che si prendono tutta la scena, ci mancherebbe. Da Jaco Pastorius a Les Claypool a decine di altri, meravigliosi. Il problema è che i loro epigoni da sala prove sono peggio del chitarrista smodato e del batterista “pestone”. Meglio non parlarne.]

Allora, direte voi, è un mestiere facile quello del bassista, no? Un po’ come il triangolista nell’orchestra classica, giusto?

Non proprio, no. Qualcuno, forse un ottavinista (strumento più nervosetto, d’accordo, ma il concetto è lo stesso), ha detto che un concerto è “novanta per cento noia, dieci per cento terrore”. Ora, il bassista non stacca quasi mai, non deve attendere la battuta 137 per entrare, però può comunque tranquillamente annoiarsi e terrorizzarsi allo stesso tempo, specie quando sta suonando lo stesso giro, semplice, n-mila volte e, all’improvviso, realizza di non sapere più dov’è rispetto alla struttura del brano. Tra poco arriva il ritornello o un cambio netto e se lo sbagli se ne accorge anche il chihuahua ipoudente che stanno portando a spasso fuori dal locale. Quando quel sentimento ti prende, ti sei appena fabbricato your own personal Erinni. E avranno la loro vendetta, riscuotono SEMPRE. Ti conoscono perfettamente.

Tu lo sai che va così e quindi cerchi di non fare errori, di non farne proprio nessuno, ma, intimamente, quanto meno ti piace il pezzo e quanto meno ti piacciono, musicalmente, quelli con cui lo suoni, tanto più ti stai appassionatamente candidando a sbagliare. Oppure sbagliano loro e un relativismo subdolo sostituisce ogni certezza… Cari saluti a tutti, speriamo solo di ritrovarci per il finale.

Certo, non è sempre terrore – in sala prove magari prevale la poca voglia. Non c’è pubblico, non c’è danno. Ma i pezzi suonati male perché ci si mette poco impegno suonano male davvero, male in un modo sbagliato che sa di disonesto, di propaganda da politico contemporaneo. Poi, quando manca il tempo perché lavori dodici ore al giorno (in un paese leader tra le nazioni OCSE per ore lavorate e fanalino di coda per produttività) e quando, per giunta, ci si mette pure l’epidemia di turno, ti ritrovi da solo, a casa, e se ti annoi, o suoni noioso, te la puoi prendere solo con te stesso. Condizioni severe, ma giuste, niente da dire.

Fare poco e bene, fare la stessa cosa a lungo, o ripetutamente, e bene – rispetto al mondo del lavoro che conosco, dove sembra che imperversi un anti-ethos di tutt’altra marca (soffrire e far soffrire per tutto il tempo disponibile, rigirare malamente la stessa fuffa in modi maldestramente diversi, non denunciare mai le stonature), ci sono del rigore e una prosaicità zen nella missione del bassista che, sinceramente, intimoriscono.

Ma è così difficile fare bene poche note? Se diamo retta a quelli bravi non è neppure questo il punto. Se è vero (boh?) che un Hokusai già vecchio rimpiangeva che gli dei non gli avessero concesso altri anni per diventare più bravo, in tempi più recenti il violoncellista Pablo Casals, a chi gli chiedeva perché a ottantatré anni ancora studiasse quattro o cinque ore al giorno, rispondeva: «Perché sento di stare facendo progressi».

A modo mio, dal mio salotto in affitto (lo sono anche le altre stanze dell’appartamento, tranquilli), dove, quando posso studio e cerco di fare progressi, credo di capire cosa intendesse.

Come società abbiamo istituzionalizzato la noia e i suoi sottoprodotti come valori portanti, non solo là dove sono difficilmente evitabili (la produzione industriale?), ma anche dove sarebbe stato il caso di fare diversamente, specie dove, come individui, potremmo essere liberi di esplorare, di tentare. Ora la questione sembra essere, prima che quella di restituire un valore ai tentativi di progredire, che il mondo della felicità scaturisca come per magia dalla cessione di questa noia ai robot, alle macchine.

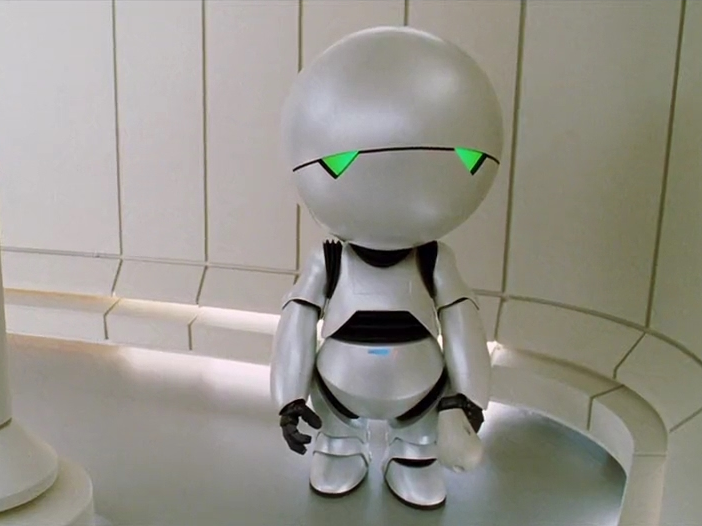

Che c’entrano le macchine? Andare a tempo nella musica è importante, altrimenti vige un disordine spiacevole, per nulla ganzo, ma quel che caratterizza il ritmo, il groove, dei pezzi che ti fanno venire voglia di muoverti, di ballare, anche se sei un ciocco di legno inerte, ha a che fare con certi sottili spostamenti, devianze dalla norma aritmetica, che danno quel certo feel specifico. Avrebbero a che fare (nel jazz senza dubbio, altrimenti addio swing). Però, uno studio pubblicato su Musicae Scientiae nel 2013, ci dice che, “almeno per certi generi musicali”, pop e rock, pare di capire, le persone, in questo caso i soggetti dello studio erano pure studenti di musica, associano un concetto di maggiore qualità e di migliore groove a una esattezza metronomica perfetta. Da questo punto di vista una macchina avrà sempre un tasso di successo perfetto, non sbaglierà mai.

Quanto manca alla dismissione del bassista umano? Il robot finirà per lamentarsi delle parti troppo semplici che gli faranno suonare? O apprezzerà che l’indice di qualità del groove sia svincolato dal numero di note suonate e, forse, anche dal timing rigidamente perfetto?

Quel che accade accadrà ancora, non ho dubbi.

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.