Tu non sai nulla di me. Certo, hai letto fino a qui le mie bagatelle, quelle dispari, questa sorta di romanzo di formazione. Ma questo non significa nulla. Sei sicuro che ti abbia raccontato la verità, sempre, senza – almeno – qualche esagerazione? Hai mai conosciuto qualcuno che, qualche volta, non abbia raccontato una balla? Io sono bravo a farlo. Ho imparato presto, da un maestro insuperabile. Mio zio.

Quando hai undici anni, l’estate è una smisurata stagione di libertà, di avventura, di scoperte, di giochi e anche di noia. Finalmente finita quell’agonia che è la quotidiana carcerazione in un’aula scolastica, potevo saltare, già dal primo mattino, in sella alla mia fedele Huckley (così avevo battezzato, in onore al grandissimo Huckleberry Finn di cui rileggevo senza sosta, ogni estate, le avventure, la mia Saltafoss tarocca) per scappare in riva al mio personale Mississipi: le rogge dietro Piazza Sant’Apollinare a Baggio. Perché quando finiva la scuola, finché i miei non cominciavano le loro ferie – in Agosto – stavo da mia nonna, in quell’enorme appartamento che si affacciava sulla piazza principale di Baggio.

Era la fine degli anni Settanta (quella di cui ti sto parlando, nello specifico, era l’estate del 1979) e capitava che, in quell’appartamento assolato e silenzioso, irrompesse la confusione che mio zio si portava dietro per natura. Mimetica, Clarks, barba lunga e notti di sonno arretrato, arrivava tornando da un viaggio durato sei mesi in qualche luogo esotico (dalla Patagonia a San Vittore), salutava sua madre (mia nonna), buttava lo zaino lacero in un angolo e dormiva per tre giorni di fila sul divano. Poi cominciava a invitare gente, compagni, e passavano le giornate al tavolone della cucina bevendo, fumando, ascoltando musica rock a volume incredibile e progettando il prossimo viaggio (o forse il prossimo colpo).

DISCLAIMER: quelle su una supposta appartenenza di mio zio alla ligera milanese erano solo fantasie mie. Vedevo un sacco di poliziotteschi allora. In realtà era solo un fancazzista di prima classe e raccontava un sacco di balle per continuare a non far nulla della sua vita. Spero che non si legga in queste mia parole un giudizio morale che non c’è. Non fare nulla è tutt’oggi la mia più grande, e mancata, aspirazione.

C’erano mattine vuote e prive di impegni. Non avevo appuntamento con gli amici al bar della Casa del Popolo (sì, quella che adesso è la ASST di Piazza Stovani, allora era una Casa del Popolo) per giocare a biliardino o a quell’altra cosa incredibile appena arrivata: Space Invaders (che tanto mica riuscivi a giocarci mai, c’erano sempre quelli di cinque o sei anni più grandi che presidiavano, con cattiveria, quel portale per un nuovo immaginario). Non avevo neppure voglia di farmi scartare – nel senso che non mi sceglievano mai, perché ero una schiappa – da quelli che si trovavano al campetto di fianco alla chiesa per giocare a pallone. In quelle mattine lì, avevo una mia strategia per passare il tempo.

Scivolavo carponi, come un indiano Navajo – sì, certo che pensavo a Tiger Jack – fin dietro il divano dove dormiva mio zio. Facevo pianissimo, ma non c’era rischio di svegliarlo manco gli avessi suonato con una lingua di Menelik nell’orecchio, e mi mettevo a ravanare dentro il suo zaino buttato lì contro. Non hai idea di che scrigno delle meraviglie fosse. Negli anni ho scoperto, grazie a quella sacca informe, Sven Hassel, Stephen King, Scerbanenco, “Alan Ford”, “Linus”, qualche estate dopo, “Supersex”… e altre cose indimenticabili che adesso non ricordo.

Quella mattina estiva del 1979 ne cavai fuori due giornaletti di grande formato. Spillati. Spiegazzati da buttare via, ma non era certo una cosa che mi interessava la loro condizione fisica (mai collezionato niente). Erano le copertine che mi avevano rubato lo sguardo e spinto a rubarli. Tanto chissà dove li aveva fregati mio zio, e poi mai se ne sarebbe accorto, che figurati se si ricordava, tra qualche giorno quando si sarebbe ripreso da quel sonno ristoratore, che fumetti si era ficcato nello zaino per il viaggio. Comunque di solito, li prendevo, li leggevo e poi li rimettevo in quello zaino lercio.

Li arrotolai, me li infilai nei jeans e mi fiondai a prendere la bici. Poi via, verso il mio personale Mississipi.

Sei curioso, eh? Vuoi sapere cosa ci avevo trovato nello zaino, vero? Dai, lasciamici arrivare insieme al mio cane. Sì, avevo un cane (ho sempre avuto un cane): si chiamava Otto, era un Épagneul breton, mi seguiva ovunque e ovunque andavamo, io in bici e lui correndomi dietro o, più spesso, davanti. Non so se non c’erano pericoli, diciamo che probabilmente né io, né lui, né mia nonna (i miei genitori non so, erano al lavoro) li valutavamo come tali.

Eccoci arrivati. I piedi nella roggia, sdraiato sul piccolo argine, srotolo i giornaletti.

“Devil Gigante”, numero 28, luglio 1979 (cavolo! Praticamente appena uscito). Intitolato La morte è una donna chiamata vedova. Lo leggo alla velocità della luce. Sai che a ripensarci non mi ricordo quasi niente della storia, ma mi ricordo che a un tratto mi sono fermato su una tavola, su una vignetta in particolare: Natasha Romanoff si asciuga i capelli dopo aver fatto la doccia con l’asciugamano che la avvolgeva e che si è sfilata di dosso. Le ombreggiature nascondono quasi tutto del corpo, ma al contempo me lo lasciano intuire. Provo un vago sommovimento e, quando mi stanco (… no, quel giorno lì non mi stancherei mai di guardarla, ma voglio sapere a chi devo questa emozione), vado a leggermi il nome del disegnatore. Gene Colan.

Mentre penso che non ho mai visto una tecnica simile nella rappresentazione dei corpi dei supereroi (Devil e Vedova Nera sembrano sempre nudi anche quando insaccati nelle loro calzamaglie) o degli altri personaggi dei fumetti, chessò mi viene in mente Diabolik che nella sua tutina il corpo lo vede azzerato, oppure all’Uomo Ragno, che leggevo con gusto da anni, ma che sinceramente, nel segno di John Romita non mi aveva mai turbato così. Ero innamorato di Mary Jane Watson, ma era un amore platonico. Mentre penso a questo, appoggio il “Devil Gigante” e tiro su l’altro giornaletto. E SBRANG! Quella che mi arriva dritta negli occhi è una rivelazione senza precedenti.

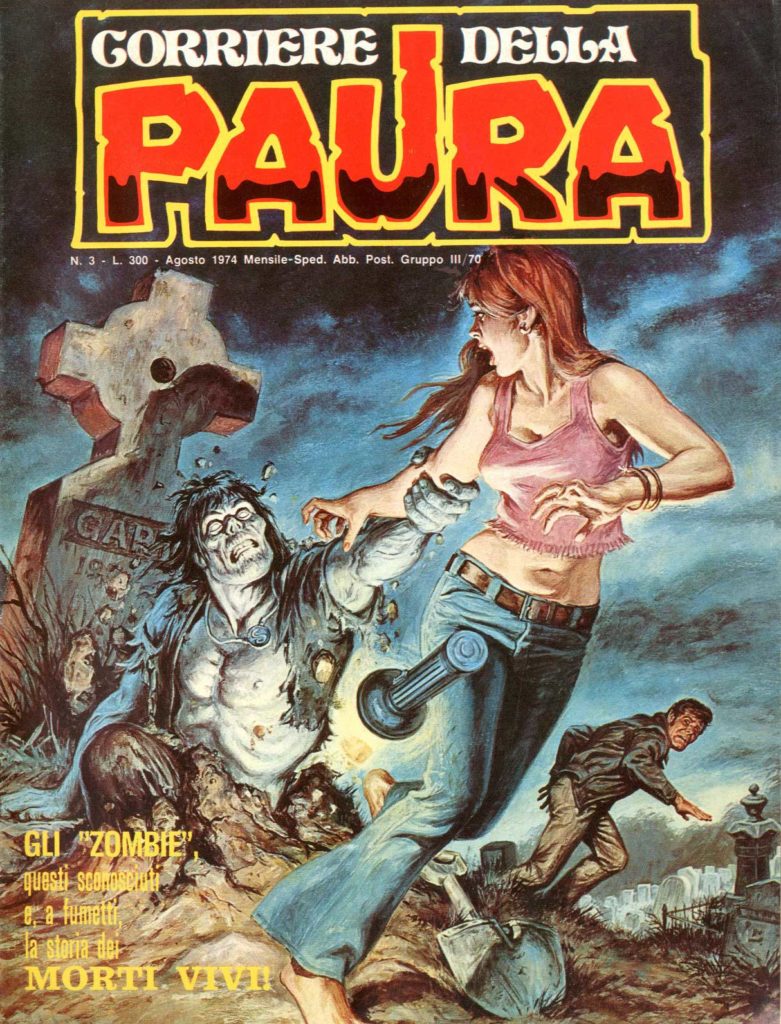

Non è la copertina di Earl Norem (di chi fosse lo so adesso). Quello stile pittorico iperrealista mi ha sempre lasciato un po’ freddo. Il giornaletto è vecchio, sta insieme a fatica, è il n.3 del “Corriere della Paura”, avrà almeno cinque anni e sarà passato per chissà quante mani. Macchissenefrega! È la storia che c’è dentro che, come Space Invaders, mi apre le porte di un nuovo immaginario.

Non so neanche se me la ricordo bene. La trama, intendo. Ma le prime tavole, eccome. Simon Garth è il ricchissimo presidente di una multinazionale del caffè. Ha una villa incredibile, con una piscina che, al mio sguardo, sembra olimpionica. Sua figlia è bellissima e c’è questa tavola in cui, completamente nuda, sale sul trampolino, flette i muscoli e si tuffa. Una tavola intera! Che mi racconta (ho 11 anni) un fantastico corpo di donna, nudo, che si tuffa e nuota. Quando, dopo tutto il tempo che resto a guardare quella tavola, decido di girare la pagina, scopro una cosa che mi fa balzare su, seduto. Il mio sguardo era quello del viscido giardiniere Gyps (oggi avrebbero problemi a chiamarlo così) che ha spiato la figlia di Garth fino a quel momento. Ma non è finita. Garth sorprende il giardiniere e decide di licenziarlo, ma – altro colpo a cui non ero preparato – il giardiniere pianta le sue cesoie nel petto di Garth, uccidendolo. Poi il poveretto è richiamato in vita da un rito voodoo della tribù zingara cui appartiene il giardiniere, per diventare uno schiavo. Lui, invece, ricorda tutto e fa un massacro di gitani. E, a questo punto, attacca la storia del suo maledetto vagabondare tra le ingiustizie del mondo.

Non conta niente il resto. Sono quelle tre tavole iniziali, scritte da Steve Gerber e Roy Thomas, disegnate da John Buscema e inchiostrate da Tom Palmer, che rivelandomi la natura del mio sguardo e, soprattutto o di conseguenza, causandomi la prima erezione consapevole della mia vita, hanno dato un senso smisurato a quell’estate del 1979.

Non rimisi mai quel giornaletto nello zaino di mio zio. Nelle estati successive, almeno fino alla fine delle mie scuole medie, gli fregai un sacco di altra roba (compresi i “Supersex”). Non ha mai fatto cenno di essersene accorto.

Poi successe che mia nonna venne a vivere vicino a noi, a Milano, lasciando quell’enorme appartamento a Baggio. Perché quell’appartamento non serviva più, mio zio si era trasferito a vivere in Canada, dicono per evitare il sevizio militare, ma io lo so che era una delle sue solite balle, vai a sapere perché non sarebbe più tornato. Mia nonna è morta e lui, io non l’ho mai più rivisto.

Quello che mi è rimasto, di quelle lontane smisurate estati, adesso che sto entrando nell’inverno del mio scontento oltre a questi miei pessimi gusti in letteratura e fumetti, è il saper raccontare balle. Come ti ho detto, l’ho imparato da lui.

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.