Nella mia versione del mondo, un mondo che io riuscivo a vedere o forse che speravo potesse esistere un giorno, non c’era la differenza tra uomini e donne.

A un certo punto mi ero anche stancata di immaginarmi vestita da supereroe, costumi che per altro non consideravano le forme che stavo iniziando ad assumere: in fondo, Batman e Superman avevano sempre questi muscoli d’acciaio e pettorali tronfi, i miei non sarebbero mai stati così a meno che non mi fossi sottoposta a chirurgia estetica già all’età di 13 anni.

Per cui quando tra robottoni e Candy Candy e Georgie – non propriamente esempi lucidissimi del mio essere giovane ragazzina – arrivò Lady Oscar, fu gioia e giubilo. Ma Lady Oscar era comunque macchiata dal continuare a nascondere ciò che era davvero, per natura. Il nascondere certamente è una caratteristica da supereroe, innegabilmente la maschera e il costume portano a salvaguardare la vita oltre l’aspetto eroico, tuttavia, per non farsi mancare nulla, mi ero anche stancata di nascondermi, in un momento nel quale volevo essere solo me stessa e accettata per esserlo, e basta. Sarebbe passato tanto di quel tempo a continuare a nascondersi senza essere supereroi che quasi, con l’abitudine, ho rischiato che diventasse scontato e persino “normale”.

Wonder Woman arrivò sul piccolo schermo in un tripudio di Automan, Ralph SuperMaxiEroe, L’uomo da sei milioni di dollari (ci fu anche La donna bionica ma per quanto nessuno dei prodotti brillasse per il ritmo delle sceneggiature, la versione maschile era purtroppo migliore) e film come Corto Circuito (il Wall -E pixariano pre internet) nel quale anche gli algoritmi erano maschili.

La mia memoria non fa acqua, è vero che anche nei cartoni animati c’era la controparte femminile (come dimenticarsi di Venusia in Goldrake?, o Kajumi in Supercar Gattiger?, Sanae di Daltanious? per citare solo alcune di quelle che preferivo) eppure nella versione di mondo di cui sopra era comunque troppo poco, troppo poco spazio e sempre, unicamente, in supporto al protagonista. Inevitabile che ci si innamorasse pure di lui, e a me ribolliva il sangue.

Quando arrivò Wonder Woman in televisione, una televisione di quelle col tubo catodico, quelle che per cambiare canale dovevi alzarti dalla sedia, quelle che il telecomando sarebbe arrivato anni dopo e classificato come lusso per pochi, insomma quando arrivò Wonder Woman in tv per quanto non ammirassi i suoi mutandoni americani e la sua giravolta nel trasformarsi evidentemente riuscita attraverso le basi minime della danza classica che quando frequentavo all’età di 6 anni odiavo con tutta me stessa, un piccolissimo moto di rivincita solleticò quel mio mondo di uguaglianza.

Wonder Woman saltava nel cielo, correva tra le mine che scoppiavano, lanciava giavellotti e catturava i cattivi, cadeva nei buchi (e di buchi la mia generazione ne aveva avuto uno, quello in cui precipitò Alfredo Rampi, Alfredino, che ci segnò eternamente) e ne usciva con altri salti e capriole, sferrava pugni degni di Hulk ma poi sorrideva ed era elegante smuovendo i suoi lunghi morbidi capelli mori, laccati, come si usava all’epoca.

E poi, soprattutto, Wonder Woman nella sua versione Diana Prince portava degli occhiali come toccava portarli a me, occhialoni che sfiguravano, per i quali sentirsi in difetto.

Alla fine, ci si nascondeva sempre che fosse dietro un paio di occhiali o l’essere un miliardario di Gotham ma almeno era lei la protagonista, era il suo volto che appariva prima dei coprotagonisti maschili ed era lei che con due mani piegava un tubo di ferro.

Poi sono cresciuta e di Wonder Woman non mi è più importato nulla fino ai nuovi film nei quali evidentemente la DC è rinsavita e ha iniziato a sfornare pellicole decenti sui suoi supereroi. In ogni caso, se prima Diana Prince era un modello di donna al quale potevo ambire nella speranza di diventare una bellissima donna come lei, ora Gal Gadot è talmente fuori portata che nell’ultima pellicola mi toccava guardare le comunque poche rughe di Connie Nielsen per sentire vagamente un’affinità che ovviamente non c’è.

In più WW ha compiuto 80 anni, età alla quale non è proprio banale arrivare e quindi siamo punto e a capo.

Nel tempo sono cresciuta, dicevo. I modelli femminili hanno iniziato a moltiplicarsi, persino io nel mio microcosmo di fumetti ho tentato di farlo con le mie storie e anche nello sport le campionesse hanno preteso l’attenzione. Non che lei abbia preteso chissà che, è talmente forte che tutto ciò che ha conquistato se l’è preso da sola, con la forza mentale e la tempra che solo persone come lei possono avere: e d’altronde è allenamento anche quello.

Ecco perché Federica Pellegrini semplicemente chiamata la Divina e che ha smesso di gareggiare il 30 novembre 2021, già ci manca tantissimo.

In un cerchio della vita degno del Re Leone disneyano mio nipote di 4 anni sta imparando a nuotare nella stessa piscina nella quale anche io e sua madre abbiamo imparato a tenerci a galla. Non siamo una famiglia di nuotatori, pur essendo tutti marittimi e cresciuti al mare, ciò che ci viene chiesto è di galleggiare con stile, non certo carpiati e medaglie olimpiche. Mio nipote non si esime dal destino comune: una delle ultime foto che mia sorella mi ha mandato della sua lezione vedeva l’erede steso a bordo piscina, metà fuori e metà dentro, guardare annoiato il soffitto e sbattere svogliatamente i piedini nel cloro, senza la minima passione.

Del nuoto ho sempre e solo ammirato i fisici pazzeschi che allenamenti snervanti, freddi e umidi producevano, per altro in quella piscina odio a tutt’oggi andarci, a parte il fatto che le bambine che ci nuotavano 40 anni fa ora sono le madri che assistono a quelle lezioni alla quale ero costretta anche io.

Per cui quando mi sono imbattuta nelle celebrazioni dell’ultimo giorno di Federica Pellegrini, monotematico su uno dei canali sportivi di SKY, hanno fatto rivedere una serie di “quella volta che”.

La carriera di una sportiva si sa è costellata di alti e bassi, una carriera sportiva come quella di Pellegrini poi è così sotto i riflettori che difficilmente c’è indulgenza quando l’atleta non porta a casa valangate di medaglie. E qualche momento così Pellegrini lo ha vissuto, salvo poi mettere in secondo piano le imprese che non solo rendono la nuotatrice veneta unica ma davvero Divina come vuole il suo soprannome. Perché a mio avviso, tra le tante bellissime gare e vittorie da singola e in quartetto, la mostruosità mentale e fisica della staffetta 4×200 di Berlino 2014 è qualcosa che andrebbe fatto studiare a chi di nuoto vuole campare nella vita.

Berlino 2014.

A pensarci adesso un altro mondo, un’altra vita.

Anche solo banalmente darsi la mano non era motivo di fobie e preoccupazioni, e quelli che usavano l’amuchina in quegli anni erano visti come igienisti un po’ esagerati, nulla di più.

Beata giovinezza direi se non fossero passati appena 6 anni e la giovinezza l’avevo comunque persa da un pezzo.

È agosto.

Da meno di un mese è finito il Mondiale brasiliano che ha visto trionfare la Germania anche grazie alla semifinale passata alla storia col risultato di 7 – 1 al Brasile padrone di casa. Una debacle talmente pazzesca che in pochi, pochissimi, e chissà chi ancora vivo poteva ricordarsi del vecchio “Maracanazo” (Mondiali 1950, Uruguay – Brasile in finale, Brasile favoritissimo e contro ogni previsione vince l’Uruguay; nel tempo nelle tv brasiliane e negli spot il fantasma del Maracanazo divenne quasi pop), certo non il portiere di quel Brasile che morendo disse che finalmente finiva un incubo, la sua vita cioè, perché Moacir Barbosa quel giorno al Maracanà di Rio de Janeiro subì quelle due reti che condannarono lui e quella squadra all’infamia perpetua degli anni. Che finì solo con quel 7 – 1 definito “Mineirazo” dal nome dello stadio Mineirao di Belo Horizonte e che Barbosa non potè mai vedere perché se ne andò nel 2000.

La Berlino del 2014 è quella città europea dove i giovani vanno a fare gli artisti sostituendo il fascino dei cafè e del Moulin Rouge di Parigi; è la capitale della Germania che la crisi del 2008 l’ha superata con un colpo al cerchio e un colpo alla botte; è quella città che si appresta all’anniversario trentennale della caduta del muro consapevole che la ferita è sempre aperta, lo è sempre stata e Berlino est è ancora quella parte di città meno industrializzata.

Il Velodrom poi è una struttura magari non bellissima da fuori ma eclettica che ospita ciclismo su pista, atletica, tennis e naturalmente nuoto oltre a ospitare eventi e concerti per la capienza di quasi 12.000 persone.

Federica Pellegrini arriva in Germania con il solito carico di aspettative. È nel pieno della sua maturità di donna, prima di tutto, e di atleta: è una che ha sempre vinto, le è sempre stato chiesto più del massimo, non si è mai risparmiata nemmeno nelle critiche spesso gratuite, e lo stato mentale di quel 2014 è di grazia.

Per altro ha già vinto l’oro nei 200m stile libero e con la staffetta vuole provare a fare l’accoppiata 200m – 400m. La prima delle due è la 200.

Sembra una gara, anche nella narrazione sportiva, poco accattivante. In fondo ci sono le ungheresi che sono uno squadrone e le principali avversarie delle azzurre insieme alle svedesi che bisogna sempre tenere d’occhio.

Il Velodrom è pieno di famiglie coi caffè caldi ancora in mano, appassionati, semplici tifosi che cercano di riconoscere le calotte colorate delle atlete.

Le squadre entrano tutte unite da un trenino, mano nella mano, salutano all’annuncio del loro nome. Sono ragazze che sorridono, sembrano tranquille e pacate, non atlete che si stanno per giocare una medaglia agli Europei di nuoto.

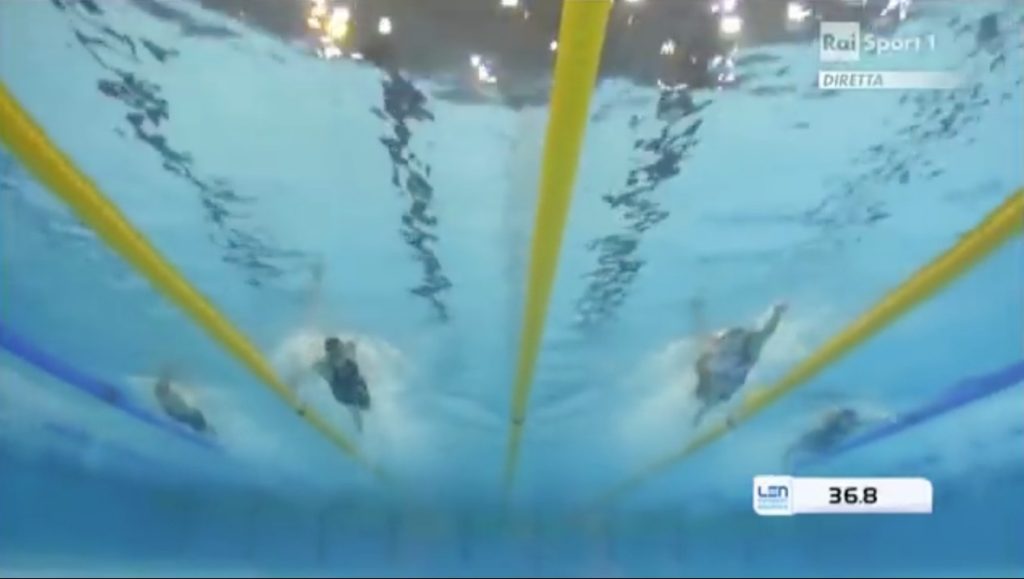

La gestualità è sempre la stessa, la concentrazione appare sui loro volti appena si avvicinano al blocco di partenza: si tolgono l’adesivo per aprire la cerniera della tuta, si aggiustano gli occhialini, si sistemano la cuffia o il costume, scrollano le braccia, prendono fiato e lo rilasciano, la scaramanzia del piede destro sul blocco, chi lo sfiora, chi è già lì pronta, chi deve essere l’ultima a salirci. Le altre sulle rispettive sedie fanno altro stretching, si riscaldano e raccolgono le energie.

La telecamera continua a saltare tra i tifosi che sventolano bandiere e salutano casa e le atlete che ora sono pronte a tuffarsi.

La prima delle italiane è Alice Mizzau. Fa la sua gara, ha la sua bracciata con la quale prende e tiene il ritmo. Le svedesi macinano, risultano più pericolose delle ungheresi fin dal primo blocco di atlete. Mizzau non appare mai come quella che può forzare e superare, di buono c’è che non si innervosisce e comunque rimane sempre lì, seconda, terza, seconda, terza.

Quando le dà il cambio Stefania Pirozzi l’Italia è quarta.

Pirozzi nuota senza soluzione di continuità: alla prima e seconda virata è ancora quarta, alla terza recupera una posizione avvicinandosi all’impresa tanto che all’ultima virata è seconda dietro le svedesi che sembrano anguille.

Chiara Masini Lucetti ha un buon margine. Il nuoto però è questione di centesimi e le svedesi nel terzo blocco lanciano Sarah Sjoestroem, una delle nuotatrici più temibili, il cui ingresso in acqua proprio in quella finestra serve a dare margine alla quarta compagna nei confronti di Pellegrini che chiuderà la gara per l’Italia.

Masini Lucetti fa quel che può, almeno rimane lì per quanto Sjoestroem prenda il largo, persino i telecronisti RAI definiscono la svedese “mostruosa”: c’è lei e, distante, l’Italia. L’atleta azzurra macina anche lei e riesce a essere seconda.

La Svezia sembra proiettarsi verso un oro apparentemente facile, l’Italia a quel punto della gara può lottare per l’argento.

Anche i telecronisti iniziano a dire che Pellegrini avrà un compito difficilissimo perché recuperare per altro su una Svezia così è davvero complicato.

Per usare un’iperbole, quando c’è il cambio tra Masini Lucetti e Pellegrini Sjoestroem ha già fatto la doccia, bevuto un cappuccino caldo, magari un paio di boccate a una sigaretta aspettando che arrivino le altre nuotatrici.

Pellegrini si tuffa concentratissima.

Il fatto è che i telecronisti fanno calcoli, sono esasperati nella telecronaca, sperano che la quarta atleta svedese crolli nel finale e non si accorgono che Pellegrini, seppur seconda, ha lavorato di fino, bracciata chilometrica su bracciata chilometrica ha recuperato già qualche metro.

La concitazione sale, aumentano i toni e l’adrenalina.

Pellegrini, bracciata dopo bracciata, conquista centimetri su centimetri.

Eppure la Svezia appare lontana. Gli stessi della RAI già dicono che l’Italia si accontenta dell’argento.

Ma a dieci metri dal finale Pellegrini diventa uno squalo.

Le sue bracciate sembrano catturare ondate d’acqua, la svedese nella corsia a fianco arranca, eppure mantiene il ritmo, non sembra che quel vantaggio comunque importante possa essere vanificato negli ultimi cinque metri.

Federica Pellegrini compie un capolavoro di tenacia, forza e pressione mentale straordinarie.

La prima cosa che dice, guardando il risultato, è: non ci credo.

L’Italia è oro, Federica Pellegrini ha fatto il miracolo.

Anche noi non ci abbiamo creduto per minuti, poi nelle ripetizioni della gara, l’effetto virale di quelle ultime bracciate, ci hanno fatto capire della gara superba delle azzurre.

Che sorridono, salutano le increduli svedesi il cui coach è basito, e poi vanno a mettersi l’oro al collo.

Nel tempo, usciranno speciali, docufilm, libri e fumetti sulla Divina, ne sono certa e anche in queste poche righe ricordare cronologicamente i suoi ori e le sue sconfitte è superfluo.

Quello che però posso fare è ricordare quella gara magari minore ma di una potenza anche visiva che lascia increduli, e sopraffatti dalla bellezza di un gesto che va amato, amato oltre e più di ogni altra cosa, e ripetuto, vincente, come ha sempre fatto Federica Pellegrini nei suoi pazzeschi vent’anni di carriera.

In modo totalmente differente dalla noia mia e di mio nipote.

è sempre insoddisfatta. Benché abbia sempre disegnato molto e sempre guardando al mondo femminile e alle piccole grandi cose, dice sempre di averlo fatto meno di quanto avrebbe voluto e potuto. Sarà come dice lei, ma lo ha fatto un po’ dappertutto, perfino sulla colonne di una chiesa. Mai sul “Guerino Sportivo” e lei e quella rivista dovrebbero proprio rimediare. Ex calciatrice per finta, mira a farsi la bicicletta con le ruote col profilo alto.