Quando sono nato io erano veramente giorni di lacerazioni estreme. Due diverse idee del mondo si fronteggiavano apertamente per le strade e per le piazze. Non potevo capire allora che una di quelle idee era l’utopia di un mondo di eguali, quella che mi avrebbe affascinato nelle mie letture degli anni adolescenti, l’altra era invece l’utopia della mediocrità.

Quando finalmente ho avuto l’età per capire e prendere parte a quei torbidi, quei torbidi non c’erano più. Una disperante pace sociale edificata, in poco più di dieci anni e senza la minima pietà, sulle macerie dovute a quella strategia che hanno chiamato della tensione, opprimeva i miei desideri e quelli dei miei coetanei. Li opprimeva senza violenza. Facendoli diventare altro. Era successo questo: che, da quei torbidi, ne era uscito vittorioso il valore di scambio.

Fai attenzione. Non lo dico io. Lo diceva uno molto più saggio di me. Questo valore di scambio, si era formato come agente del valore d’uso; ma ha poi condotto così bene la sua guerra – tra gli anni Ottanta e i primi Novanta – da porre le condizioni del suo dominio assoluto nell’ultimo trentennio. Questa vittoria, che va dal novantaquattro a oggi, è il momento in cui la merce smaterializzandosi ha occupato totalmente il sociale: chiamalo spettacolo, se preferisci.

Il valore di scambio fonda la sua pace sociale prendendosi pieno carico, anzi prendendo il pieno controllo, del tempo e dello spazio: cioè della narrazione. Trasformando tutto in un interminabile tempo presente. E mentre io e la parte migliore della mia generazione, nel tempo strenuamente presente di quella pace sociale, coltivavamo un disatteso desiderio di rivolta, Guy Debord – era lui quello molto più saggio che ci aveva spiegato come era successo tutto questo – il 30 di novembre del 1994, era un mercoledì, sul far del crepuscolo, si sparava una palla nel cuore.

Anche qui, fai attenzione. Non ce l’ho messa per vezzo letterario l’indicazione del crepuscolo. Ma ci arriviamo tra un po’.

Nel De Civitate Dei quel santo di Agostino infila una lunghissima catena di noiose argomentazioni per convincerti che aveva ragione quell’altro santo di Paolo quando teorizzava che il tuo comportamento si iscrive all’interno dell’ordine divino e che questo comporta la tua assoluta obbedienza. Così prescriveva Paolo nella Lettera ai Romani: «ciascuno sia sottomesso all’autorità costituita; poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio» (13,1).

Un bel po’ di anni dopo (circa novecento, a significare che il tempo non passa poi invano), un altro santo sciroccato, tal Tommaso, vede le cose in modo meno semplicistico e ti dice che in fondo c’è un’eccezione a quello che sosteneva Paolo. Un’eccezione fondamentale e che i cattolici contemporanei sembrano avere dimenticato. O forse mai conosciuto.

Tommaso (che diventerà santo come il Paolo e l’Agostino), nella Summa Theologiae sostiene che nel momento in cui un governante si trasforma in tiranno nega la derivazione divina del suo potere, perché con il suo comportamento introduce disordine e sedizione nell’ordine divino. Gli altri uomini hanno dunque liceità di resistenza e di sovversione. Quando i comportamenti del tiranno vanno contro la legge naturale si può, e addirittura si deve, secondo il massimo tra gli esponenti della scolastica, opporre forza alla forza.

VIM VI REPELLERE LICET.

Di questo già effettivo progresso del pensiero politico occidentale, ci vuole qualche secolo, ma verranno chiariti alcuni punti.

Il primo punto è il superamento di un limite fondamentale di san Tommaso. Il tiranno nella sua visione è sempre e solo l’autorità secolare, cioè l’imperatore (ben sai come in quegli anni si svolgessero lotte senza quartiere per il controllo dell’Italia tra papato, casata D’Angiò e gli svevi Hohenstaufen). Mai è anche solo ventilata nella sua opera l’idea che l’autorità spirituale possa essere tirannica. Di conseguenza è impossibile che qualcuno invochi per se stesso la capacità di interpretare la volontà di Dio. In altre parole, e fuori dai denti: le élite possono anche sbarazzarsi di un qualche demagogo preso da deliri di onnipotenza, ma non è mai da mettere in discussione l’ordine sociale vigente.

Farlo, cioè dire che l’ordine sociale vigente forse non funziona molto bene, è inconcepibile per un san Tommaso qualsiasi. Non, per esempio, però per un altro Tommaso, quel Thomas Muntzer che nel 1525 guidò la rivolta della città di Allstedt. Per Muntzer la violenza non è più solo la risposta al comportamento tirannico del singolo, ma il necessario viatico per l’affermazione di un ordine sociale nuovo.

Capisci che un’affermazione simile è gravida di sconvolgenti quanto interessanti conseguenze.

Le biografie contano, eccome. Infatti, è per aver vissuto in prima persone le Guerre d’Italia del XVI secolo che il più grande intelletto italiano di quei tempi, Niccolò Machiavelli, può sviluppare le sue modernissime teorie politiche.

Ai suoi occhi, l’Italia del 1494 è un paese al tramonto (lo vedi che ci siamo arrivati al crepuscolo?!). Lorenzo de Medici è morto da due anni e gli equilibri tra i tanti staterelli della penisola, che era riuscito così bene a gestire, sono continuamente spezzati. Sul soglio pontificio siede un patologico erotomane, Alessandro VI, con sogni di dominio ma senza esercito per realizzarli; Milano è retta da Ludovico il Moro (la cui incapacità strategica unita a una sorprendente abilità compromissoria, costerà un bel po’ di sofferenze ai vari popoli della penisola); la Repubblica di Venezia ha cominciato quel lungo declino (guarda qua, un altro crepuscolo!) che la porterà in mano ai Turchi; e Napoli, beh Napoli ha come sovrano un imbelle pio e superstizioso (Alfonso II) capace solo di raccomandarsi ai santi.

In questo scenario di crisi profonda la calata di quel pagliaccio di Carlo VIII è comunque un avvenimento deflagrante. Gli storici, quelli che lo fanno di lavoro, dicono che in questo preciso momento l’ordine sociale medioevale italiano ha la sua fine.

Partecipe attivo di queste mutate condizioni (che gli costarono anche prigione e tortura) Machiavelli interroga il fondamento profondo del potere e dei suoi meccanismi per capire in che modo si possa, in quelle condizioni, garantire la vita civile. Tra il 1513 e il 1525, in tre libri bellissimi e fondamentali (Il Principe, i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio e le Istorie Fiorentine) costruisce un discorso di teoria politica che influenzerà in modo determinante le più evolute tra le successive esperienze di trasformazione politica radicale. E, in certo qual modo, lo stesso Debord.

Dunque. Siamo nel XVI secolo. Abbiamo visto ormai che l’idea della violenza come strumento politico è più che metabolizzata. Il problema è che se viene considerato lecito usarla lo è solo nella prospettiva di un superiore ordine unitario. Qui si inseriscono, a scardinare tutto, le due più importanti intuizioni di Messer Niccolò. In quella profonda crisi di poteri che dilaniava l’Italia all’inizio del millecinquecento Machiavelli trae la convinzione che le vicende politiche sono ormai entrate in un processo di trasformazione irreversibile. Il passato non è più uno stabile valore di riferimento e il futuro è in diretta e immediata relazione con il presente. Come a dire che: uno, il vecchio e tanto abusato determinismo storico è roba buona per la pattumiera; due, quella strana idea per cui l’impero e il papato si scannano da secoli, cioè l’unità è una fesseria senza giustificazione logica alcuna.

Il fatto, dice Machiavelli, è che gli uomini non sono naturalmente buoni, non c’è alcun determinismo che li traghetti nel migliore dei mondi possibili; essi anzi sono capaci di interpretare il mondo solo in base ai loro desideri e alle loro insoddisfazioni, e il mondo diventa per questo il luogo inevitabile e permanente creato dalla loro conflittualità. La conflittualità genera mutazioni, anzi, “rivoluzioni” come le chiama Machiavelli. Basta guardare alla storia romana. Era gente quella che mica aveva paura di dirsi in faccia la verità: la repubblica può essere fondata solo sul conflitto di due parti in lotta. Tra queste parti una, quella popolare, è quella che difende la libertà. E per difenderla il popolo ha il dovere di levarsi in armi.

Piccolo inciso: proprio sulla liceità del popolo di levarsi in armi si sviluppa la più feroce critica al pensiero di Machiavelli da parte del normalizzatore Guicciardini. Non proprio poi inopinatamente. Visto che per Machiavelli la parte popolare necessita di un Principe che la governi ma che proprio dal suo appoggio tragga la forza di governarla e che Guicciardini sapeva che il mondo è pieno di principini pronti a richiamare quale presupposto della propria autorità il sostegno (vero o presunto) del popolo per poi fregarsene allegramente di governarne i conflitti. Ma è questione irrilevante in questa sede. La questione rilevante, qui, è che per Machiavelli la repubblica non ha come sua ontologica necessità l’unità. Vedi perché è necessario leggere i classici? Magari capisci che quando ti richiamano solennemente all’unità e alla concordia nazionali, stanno cercando di ingannarti.

Il naturale fondamento della repubblica è infatti la disunione.

Le divisioni sociali, le richieste di mutamento, i tumulti, la violenza politica e le rivoluzioni non sono principi di disordine. Tutt’altro. Sono la linfa della libertà. È proprio la creazione di un ambito pubblico dove azioni anche violente e contraddittorie tra le parti politiche e sociali abbiano cittadinanza ciò che garantisce la libertà e la durata della repubblica. Insomma. Alla faccia di quei tristi e troppi pacificatori reazionari che in ogni ambito ti emarginano se non ti allinei all’educato rispetto di una concordia mortale, con Machiavelli per la prima volta e in modo definitivo il discorso rivoluzionario viene posto come elemento fondamentale non solo di qualsiasi progresso politico, ma di ogni indispensabile episteme.

Su questa struttura interpretativa della società, elaborata da Machiavelli, si inserisce l’idea debordiana di SITUAZIONE come momento costituivo di ogni possibilità di libertà. Ma anche questo, insieme alla questione, quella vera, del crepuscolo, lo vediamo più avanti.

Fammi riprendere il discorso.

Quando, nel 1946, si trova a dover tradurre, nel settimo capitolo del 18 brumaio di Luigi Bonaparte, l’aggettivo della frase «Aber Die Revolution Ist Grundlich», Palmiro Togliatti fa l’unica delle scelte della sua vita che trovo condivisibili; e che (ogni volta che rileggo quel pamphlet) tutto sommato mi stupisce. Avrebbe potuto, il capo assoluto dei comunisti di allora, molto più appropriatamente a tutto il suo percorso biografico e politico, buttare via quella fondamentale congiunzione avversativa che apre la frase, e poi andar giù piatto e tradurre letteralmente con uno dei sei significati che la traduzione italiana dell’aggettivo grundlich permette. Sai non sarebbe stato mica una cosa da niente per un gerarca comunista italiano mettere da parte anche teoricamente ciò che, in nome della concordia nazionale, avevano messo da parte praticamente: la rivoluzione.

Invece. E non me lo spiego senza tirare in ballo la psicanalisi. Togliatti sostituisce l’aggettivo con una bella struttura che regge un accusativo di moto a luogo. Così fa dire a Marx quello che effettivamente Marx dice: «Ma la rivoluzione va fino al fondo delle cose».

Il suffisso lich si è formato, ci raccontano i glottologi, nel medio-alto tedesco, dal sostantivo lih, il cui significato originale era quello di corpo, forma, struttura. Non ti è difficile capire come il senso di questo suffisso fosse, ed è, nell’aggettivazione, quello di: avente forma/struttura di…

Ora ti rendi conto che se formo con lich un aggettivo dal sostantivo herz, che, come sai, significa cuore, non posso che renderlo in italiano con cordiale.

Ma.

Se lich lo appiccico a grund, il cui significato, ovviamente a seconda del contesto, spazia da terra a fondo agricolo, e da fondo (come luogo più basso) a fine (l’abgrund è l’abisso heiddegeriano) e da fine a causa, in italiano come lo traduco? E, soprattutto, quale dei significati che tutto sommato ci stanno anche, gli attribuiva Marx in quella frase?

Comunque, la rivoluzione è metodica, oppure è profonda o, meglio, è radicale?

Maledetti suffissi aggettivali e maledetto tedesco. Per fortuna che Palmiro era il Migliore e ci ha tirato fuori dall’imbarazzo con quell’andare della rivoluzione al fondo delle cose. Comunque e nonostante tutto.

Ho un ricordo. Un ricordo di un sacco di anni fa. Quando ero un pischello infervorato di politica e militanza. Eravamo in Stazione Centrale, sul binario ad aspettare un treno, che credo arrivasse da Trieste. Non so chi fossimo lì a ricevere e perché. Non lo ricordo più. Ricordo però che eravamo una specie di delegazione. C’era il buon vecchio Gualtiero, da sempre instancabile diffusore dell’”Unità”, e c’era Carlo Cuomo, e c’ero io, giovanissimo spocchioso studente, un po’ confuso. Poi c’era anche altra gente, ma io quella non me la ricordo.

Ricordo che a un certo punto Carlo disse rivolto a Gualtiero di sentirsi come Filippo Buonarroti negli ultimi anni della sua vita, quando vede disgregarsi il mondo dei suoi metodi di lotta in favore di nuovi, quelli mazziniani, a lui incomprensibili e non condivisibili, ma comunque e nonostante tutto non rinuncia alla cospirazione e al dirsi babeuffiano. Che vale a dire, comunista.

Erano tempi quelli, di quel mio ricordo, in cui nel PCI si vivevano le tensioni di quello che sarebbe stato il colpo di mano occhettiano. Lo so. Ti stai chiedendo cosa ci facessi io, che mi predico anarchico, in quel partito. Ti dirò. Non lo so se allora, correva credo il 1988, ero anarchico. So che frequentavo la sezione Albe Steiner e che mi sentivo, ventenne, molto più vicino –nonostante tutta la loro retorica – ai compagni ultrasettantenni che a quei cinquantenni rampanti e rapaci che in pochi anni avrebbero sfasciato tutto, senza criterio alcuno, fino agli aridi resti di oggi.

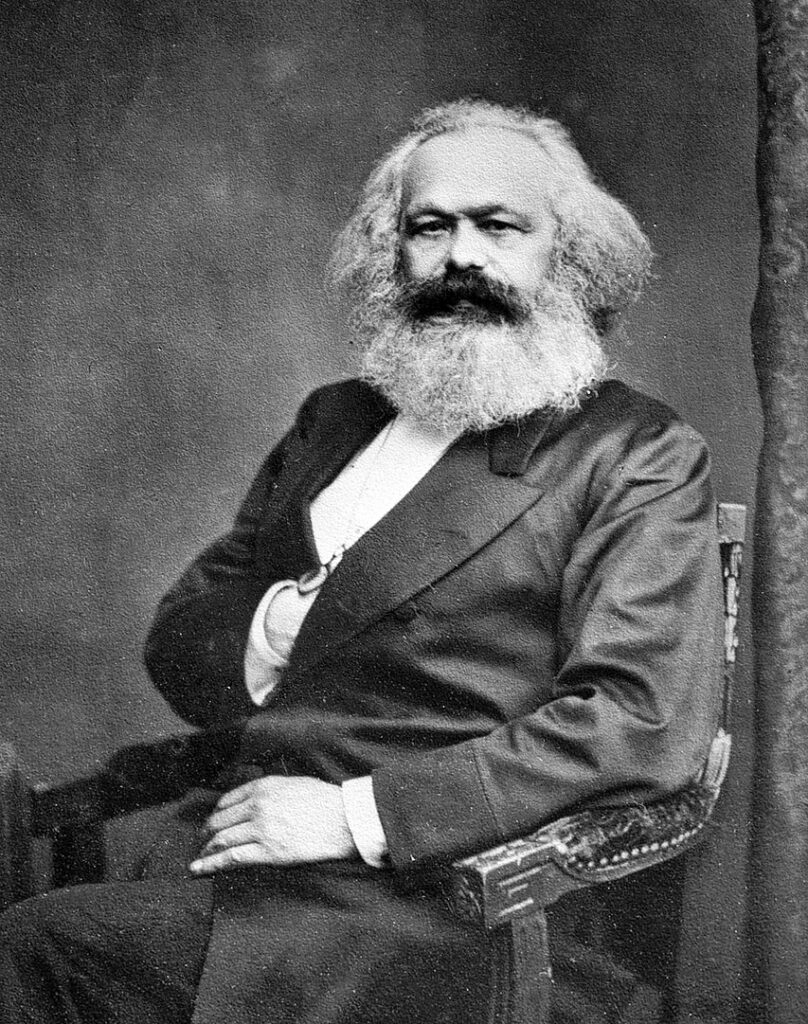

So che Marx l’avevo conosciuto grazie a Daniele Panebarco: quel gioiello assoluto di volume a fumetti che è Il grande Karl, mi sembra fosse del 1983, e che macinavo chilometri di avventure prattiane (li ricordi tu i tascabili Bompiani per ragazzi dedicati a Corto?). So che provavo un profondo disagio, sul quale quella breve chiacchierata con Carlo su un binario del treno, mi aveva aperto gli occhi.

Comunque, la rivoluzione va fino al fondo delle cose. Devi stare lì, in quel fondo, per capirlo. Devi farlo come Filippo Buonarroti. Devi spargere la voce. Può darsi che qualche seme resti e germogli. Lo dicevo prima, no (benedetto tedesco) che il grund è anche il fondo agricolo. Quindi, la rivoluzione, comunque, può essere… fertile.

E Debord, a parte la sua ammirazione per Machiavelli e il suo marxismo eretico, in tutto questo come ci entra?

Aspetta.

Il 1994 è, nemmeno tanto simbolicamente, l’anno della mia resa. Nell’ottobre, circa, di quell’anno cominciavo a lavorare abbandonando l’inesausta pratica, alla quale per anni mi ero applicato, di quella debordiana esortazione: NE TRAVAILLEZ JAMAIS.

Nel novembre di quello stesso anno Debord si ammazzava. E più o meno a questo punto mi rendevo conto di essere sempre stato SITUAZIONISTA.

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.