Federica Ferraro, classe 1996, è una disegnatrice e fumettista napoletana, rintracciabile anche sotto gli pseudonimi di Archivio di Ferro e Ferraglia. Con quest’ultimo ha firmato una storia breve all’interno della seconda raccolta di Materia Degenere (Diabolo Edizioni, 2021), mentre E poi muori, il suo primo graphic novel, candidato al Premio Micheluzzi Comicon ‘22 e all’ARF come Miglior Promessa del fumetto italiano, è pubblicato da Sputnik Press nel 2022, realtà editoriale di stampo underground, di cui Federica fa parte attivamente.

Come mi scrive Titta D’Onofrio, uno dei fondatori, «Sputnik Press è il progetto editoriale nato dallo Sputnik Festival, evento annuale che si svolge a Pisticci, in Basilicata, e fondato nel 2014 dall’associazione Lucana Mente Lab. Sputnik produce libri monografici ed antologici a fumetti, ha collaborato e pubblicato alcuni dei principali artisti del fumetto italiano. Con Akab, in particolare, Sputnik ha lavorato a stretto contatto, apprendendo e portando avanti una precisa visione artistica e politico-economica del mercato editoriale».

Ho fatto due chiacchiere via mail con Federica, perché ammiro molto ciò che fa, e perché a mio avviso di E poi muori e in generale del suo lavoro si è parlato troppo poco.

Francesco Pelosi: Ciao Federica, vorrei cominciare questa chiacchierata riferendomi a una cosa che ti ho sentito dire durante un’intervista per Lo Spazio Bianco, nella Self-Area di Lucca 2023. Non ricordo le parole esatte, ma il concetto era che sei conscia di aver fatto con E poi muori un fumetto difficile da leggere. Mi spieghi in che senso?

Federica Ferraro: Ciao Francesco. Quando parlo di E poi muori come un fumetto difficile da leggere, se non illeggibile (ma forse non mi spingerei a tanto), intendo che non segue un tipo di narrazione canonica. Nel senso, si! C’è una storia. Si! Ci sono dei personaggi. Si! C’è un luogo. Si! Ci sono addirittura i dialoghi (pochi) ma la verità è che tutto questo non serve a niente e allo stesso tempo è tutto. Tutti gli elementi sono essenziali per reggere una narrazione che non segue le azioni o le parole dei personaggi, ma è il loro concatenarsi, aggrovigliarsi, amalgamarsi – scontrandosi, pure – a fare l’ “ammiscafrancesca” (termine dialettale per intendere PASTROCCHIO). Insomma, la lettura non è cronologica, lineare… Non è chiara. È piuttosto un guazzabuglio, un pastrugno di angosce che spero, alla fine, emerga. Come origine e fondamento di ogni cosa all’interno del fumetto.

Francesco: Emerge, assolutamente! E a proposito di questo malessere, nella sua prefazione al tuo libro, Matteo Contin mette l’attenzione sul fatto che molti dei personaggi che lo animano guardano continuamente di lato, di traverso, si guardano alle spalle, in una dissimulazione del loro sguardo che rende il tutto un po’ “inquietante”. Non sai mai cosa o chi stanno guardando, se tu che leggi, qualcuno oltre la vignetta che noi non vediamo o forse solo la città. Cosa mi puoi dire di questi “sguardi storti”? Ti sono usciti spontaneamente dalla matita o li hai ricercati? E ancora: c’entrano con Napoli e le sue ombre, con un bisogno costante di guardarsi le spalle o di non guardare le cose in faccia?

Federica: Io non c’avevo minimamente pensato. La cosa interessante secondo me è proprio questa. Fin quando Matteo non ha scritto la prefazione è una cosa che non avevo minimamente notato. Ci sono due scene nel fumetto in cui so di averlo fatto apposta, di averlo ricercato. Sono quella all’inizio in cui lo sguardo di un personaggio serve per switchare la scena. Agganciandomi agli occhi cambio protagonista e ambientazione, guardano cose diverse, ma il sentimento di paura e attesa è lo stesso. La seconda è la scena di Nunzia e Kekko, che non si conoscono, in metro. Si guardano con sospetto, non si sa bene il perché. Io ho immaginato che sentissero un contatto, come quella cosa che succede, “ma io a questo lo conosco”, ma non sai in quale rovo del ricordo andare a frugare per trovare quel volto. Stessa cosa. Per il resto, non c’ho fatto minimamente caso. Penso sia una chiara, e ingovernabile, concretizzazione visiva della paranoia che provo nella mia città. E che non provo solo io. Proprio l’altro ieri ero ad un piccolo festival di editoria a Bologna, ho incontrato un ragazzo che mi ha detto di aver letto il fumetto e che lui studia a Napoli. Si è soffermato proprio su questa cosa degli sguardi, che da quando è a Napoli è una cosa che lo affligge, lo annichilisce. La gente ti guarda, tu guardi la gente. Aspettando il momento in cui qualcosa succeda, ma poi non succede mai. A Napoli le cose succedono solo quando smetti di guardare.

Francesco : A questo punto mi viene da chiederti se è per questo che te ne sei andata da Napoli, per “smettere di guardare” e di “essere guardata” dalla città. Ammetto che, fino a quando non ho posato gli occhi sul sottotitolo del tuo fumetto, Una storia horror neomelodica, non avevo mai collegato Napoli all’horror, ma subito dopo averlo letto mi è sembrata una cosa lampante. E a pensarci, il ricordo che ho dell’unica volta in cui sono stato a Napoli, le atmosfere della città che mi son rimaste, sono innegabilmente da film dell’orrore. Va detto poi che la tua storia non è per nulla un horror inteso come genere, ma lo è pienamente in maniera metaforica. C’è anche una certa ironia nel definirla così secondo me. Come quando sali sull’autobus o sulla metro all’ora di punta e la massa di facce, odori e frasi colte qua e là ti dà la sensazione innegabile di essere dentro un film horror.

Federica: Non me ne sono andata da Napoli per questo. Quando sei nell’orrore e vieni da quella cosa lì ne fai parte, e non ti rendi neanche conto del film che si sta girando alle tue spalle. Sei una comparsa ignara, a cui non è stato detto niente. Perché niente è quello che c’è fuori. Non ho visto quello che c’era fuori da Napoli per anni. E’ la tua piccola enorme dose di realtà, inizia e finisce nello stesso punto accartocciandosi su se stessa. Io ho sentito solo dirmi ad un certo punto della vita: te ne devi andare da qua. E non capivo neanche perché, c’era chi mi aveva consigliato di andare a fare “i fumetti” a Bologna. E io sono passata da vendere disegnetti per strada, da fare i muri di notte nei vicoli, a seguire un corso di fumetto a Bologna, senza nemmeno sapere cosa fossero i fumetti. Ho seguito quella voce che mi diceva «da qui o te ne vai o ci muori», mi frullava in testa ma non ne capivo l’origine. Non ricordo chi me l’abbia detta, o dove l’avessi sentita. Fatto sta che da quando me ne sono andata ho cominciato a vedere da lontano il set di cui facevo parte e da cui ero scappata. Rimango molto legata a Napoli, rimango legata anche a quello che c’è di più truce e spaventoso. Perché in fondo è parte di me. E’ come quando ti rendi conto di essere una persona di merda per certi pensieri che fai, hai dei flash di immagini atroci e invece di ripudiarle e rimuoverle le segui, ci stai, le registri. E quando la tua mente ha finito sai che un altro pezzo di te si è fatto vivo e puoi scegliere cosa farne. Io di Napoli ho scelto di tenere anche gli aspetti peggiori ma non lasciare più che questa città decida la mia vita, ma soprattutto la mia morte. L’ho fatta un po’ pesa, forse non si è capito niente, forse è solo una questione di suggestioni, di quella cosa inspiegabile che alla fine provi a raccontare con il disegno, il fumetto e quello che è. Non è per questo che lo facciamo? Non è questo che cerchiamo di raccontare? Almeno, io vedo, provo sempre a raccontare l’irraccontabile.

Piccolo flashback: sopra al tetto dello Scugnizzo Liberato, ex carcere minorile occupato, dove si svolge ogni anno il UE fest, c’era il poster di un Angelo. Quando lo vidi la prima volta era il primo periodo dell’occupazione. Il poster era consumato e strappato, il tetto era una rovina fragile sotto i nostri piedi. Dietro al muro a cui era affisso il poster c’era la cartolina di Napoli. Il mare, il Vesuvio, il puzzle di palazzi, tutto. Scoprii poi che il poster era di Zilda e si chiamava: Tu eri l’ineffabile. Ecco qua.

Francesco: Incredibile. A leggere le tue parole mi è sembrato per un attimo di essere catapultato all’interno del tuo fumetto, e poi il poster di Zilda ha concretizzato definitivamente la visione. Ero lì, fra quei borghi marci, oscuri e graffiati che hai disegnato in E poi muori. E visto che ci siamo arrivati, parliamone un po’ più a fondo: mi sembra di sentire l’eco di quel titolo nella frase che ti sei sentita dire più volte, «o te ne vai o ci muori». È così? E poi, se dovessi dire a uno sconosciuto che non sa nulla di te, cosa racconta il tuo fumetto, cosa diresti? Anche lì mi sembra ci sia tanto di Napoli che decide per i personaggi che racconti, mentre loro sono del tutto ignari.

Federica: La verità è che io sono uno di quei personaggi, anche io mentre la scrivevo e la disegnavo ero del tutto ignara di farne parte. Pensavo di star creando una narrazione, una storia, pensavo di star incastrando a mio piacimento gli eventi. E invece no, quei personaggi esistono o sono esistiti, l’evento è avvenuto, e io non ne sono mai uscita. Si, il titolo E poi muori è sicuramente uno strascico di quelle parole che mi si erano insinuate nella testa da piccolina, ma, al contrario di quella frase in cui sembra esserci una scelta, in E poi muori questa scelta non c’è. E poi muori, e basta. Era anche un po’ per prendere in giro la famosa frase di Goethe quando venne a Napoli, e un po’ secondo me ho voluto mettere l’unica cosa “concreta”, l’unica verità che si cerca per tutta la storia, spiattellata lì in prima pagina. Così che tu abbia l’impressione di non dover cercare più niente, solo cadere in quel vuoto caotico.

Riguardo la storia, invece, posso dire che racconta sicuramente una sparizione, delle angosce di un popolo che si intersecano attorno a una vicenda, di un’attesa infinita e di un purgatorio in terra da cui nessuno può scappare. La cosa divertente, comunque, è che in molti poi mi hanno chiesto che fine abbia fatto il protagonista della storia. Se fosse morto o solo scappato, se esiste, se è il sogno di qualcuno… Magari del fratello. Io ho sempre sorriso pensando che basterebbe soffermarsi sul titolo.

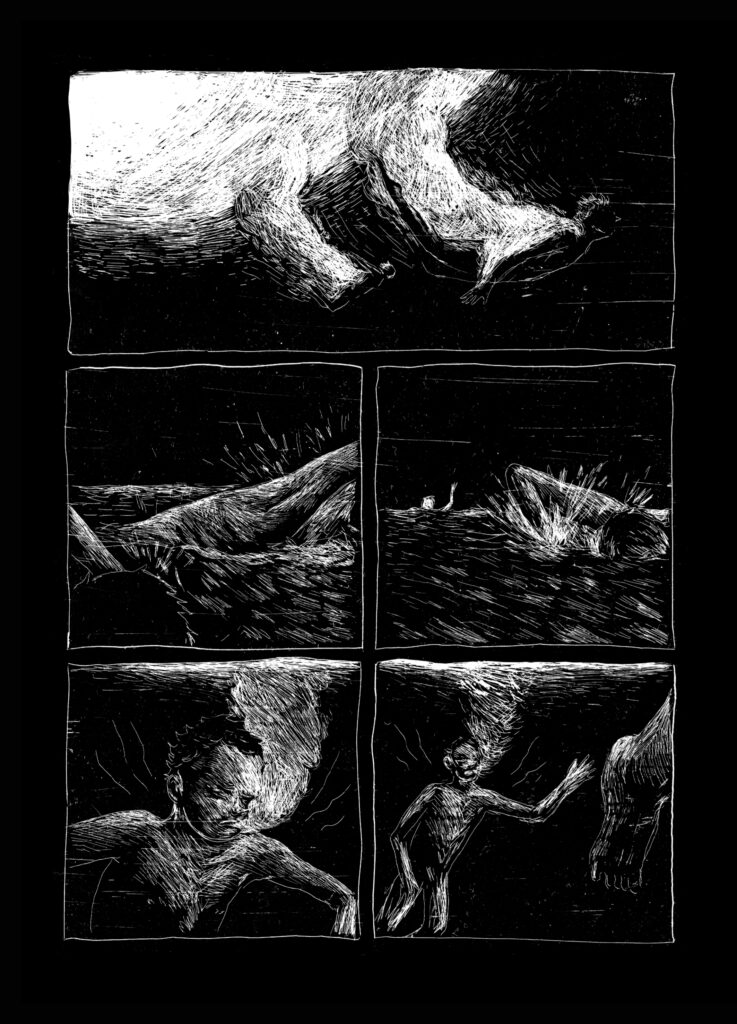

Francesco: Mi sento molto scemo, perché non ho mai pensato che il titolo si riferisse a “vedi Napoli e poi muori”. Proprio non avevo collegato la cosa, ma ora che me l’hai detto, tutto si riallaccia e aumenta di significato. A parte questo, come forse ti ho già detto varie volte dal vivo, trovo il tuo fumetto davvero bellissimo, sicuramente fra i più belli che ho letto quest’anno e senza dubbio fa parte di quelle opere importanti che i radar dell’informazione, fumettistica e non, non hanno trattato adeguatamente. È molto emozionante e crudo, e ti coinvolge senza lasciar scampo. Se poi lo guardo con il mio occhio da ossessivo dei fumetti, ci vedo come un’ibridazione tra certe opere gekiga (penso a Tatsumi e agli Tsuge) e il nostro fumetto popolare. La gabbia “bonelliana” a base sei vignette quadrate fa fare un balzo al mio cuore da strutturalista, soprattutto perché l’hai riempita con il tuo segno storto, malato, tremolare e pungente come filo spinato (mi rendo conto che ti sto facendo un sacco di complimenti ma, ripeto, sono un grande di fan di questo tuo libro e del tuo segno). Poi, ogni tanto, ci sono queste doppie splash page in negativo che congelano il tempo, come per imprimere nella retina di chi guarda quel particolare istante, e alcune scene con le onde del mare che realizzano la magia impossibile di fare sentire il suono senza che il suono ci sia. Ti chiedo allora: hai pensato al gekiga o ai bonellidi mentre disegnavi, o questo è semplicemente il “tuo” modo? E ancora: di cosa parlano quei momenti congelati al negativo?

Federica: Consapevolmente non penso mai a niente, dopo magari ci vedo qualcosa, scavo e connetto i punti risalendo alle connessioni sinaptiche che hanno fatto le mie cervella per arrivare a quel risultato lì. Sicuramente ho voluto ingabbiare quel segno che è difficilissimo da tenere a bada, un gruppo di cani randagi e rabbiosi chiusi in un recinto – in un minuscolo spazio vitale – ammassati l’uno sull’altro che si azzannano a vicenda, e tu senti tutti i loro ululati. E secondo me se mi lasciavo libera con le gabbie (che controsenso) sarebbe stata ancora più difficile la lettura. Invece mi piaceva dare un senso di costrizione, claustrofobia, come qualcosa che è lì lì per esplodere ma non esplode mai. Ovviamente a ‘ste cose ci si arriva sempre dopo. Niente Bonelli, onesto mai letto niente. Ma una gabbia standard, si. Ma non ho pensato neanche ai gekiga, anche se conosco. Probabilmente stavano infilati sotto qualche mobiletto della mente, ma non ti so dire. C’è poi la questione che io di fumetti ne ho letti pochi nella vita, diciamo che li ho cominciati a leggere quando ho cominciato a farli, qualche anno fa. Ho sempre letto narrativa, romanzi, saggistica, poesia, teatro… Il fumetto è entrato dentro di me da non troppo. Forse però è per questo che continuo a stupirmi di un sacco di roba che esce. Invece, quello che pensavo mentre lo facevo, le suggestioni che mi arrivavano erano tutte derivate dal cinema. Nella mia testa mentre disegnavo andava avanti una proiezione in bianco e nero, con inquadrature, piani sequenza e pause che erano in tutto e per tutto un film e che cercavo di inseguire con un segno frenetico, che andava veloce per non perdersi niente. Come il dettato alle elementari. Ero la migliore, quella che finiva prima, quella che scriveva velocissimo… Peccato poi che non si capiva niente di quello che avevo scritto. Direi di non essere migliorata molto.

Gli istanti in negativo sono il silenzio. Sai cosa? tipo il Noise Canceling delle cuffie, l’assenza di rumore che è in realtà un rumore abominevole, che ti trapana le tempie, un piccolo spillo acuminatissimo che ti perfora da una parte all’altra della testa. Il fischio! L’assenza di rumore che è in realtà un suono costante. La vedo così, anzi, la sento così. Niente di razionale in realtà, solo percettivo. La parte finale del libro, realizzata in scratchboard, è questo. Il boato, il boato che è l’inizio della storia (cronologicamente siamo 10 anni prima) ma anche la fine. In fondo, quella roba lì è la sensazione che sta alla base di tutto il fumetto. La cosa che ho inseguito per anni, che ho cercato di raccontare più volte e che ancora mi buca il petto. Non so se ci sono riuscita.

La mia psicologa lo chiama il vuoto, ma a me sembra tutto fuorché vuoto.

Francesco: Questa cosa del vuoto e di te che insegui una proiezione cinematografica nella tua testa, cercando di starle dietro e fissarla su carta, mi piace molto. E mi sembra anche che le due cose, anche in maniera involontaria, si bilancino perfettamente. In più, mi fa venire in mente tutte le volte in cui ti ho vista alle fiere, dietro al banchetto di Sputnik, china su uno dei tuoi quaderni a disegnare costantemente, a metà fra una ricerca continua e un dovere. Fai così quando cerchi nuove idee, o semplicemente lasci andare la mano e poi magari “raccogli” qualcosa che potrebbe essere approfondito e espanso? E ne approfitto così anche per chiederti un’ultima cosa: stai preparando qualcosa di nuovo?

Federica: La verità è che ho una fottutissima paura del vuoto. Faccio di tutto per evitarlo, per non affrontarlo. Sui fogli, nei miei quaderni, in qualsiasi tavola tendo a riempire tutto lo spazio in questo inseguimento spasmodico verso la completa pienezza, il caos espanso all’inverosimile. Lo riempio con segno, code di baloon cshe si attorcigliano, parole che si rincorrono a perdifiato. Questo avviene quando sono completamente libera, quando non inseguo una struttura, un progetto con una finalità. Ovviamente quando lavoro a qualcosa di più completo ,che dovrebbe verosimilmente essere letto e capito, allora tendo a darmi una regolata… Ma quella roba lì sfocia spesso nell’insoddisfazione.

A cosa sto lavorando? Sto lavorando ad una serie di cose insieme. Diciamo che ho un piano BASE che è il mio quaderno, è un flusso di coscienza a fumetti che porto avanti ormai da più di un anno, che non ha veramente una direzione. Vive perché si… E perché non potrebbe non essere. E quello è il mio spazio di assoluta libertà. Da dopo la pubblicazione di E poi muori ho cominciato a scrivere un’altra storia, me la immagino bella cicciona, è un po’ complessa, un po’ biblica… Di un biblico però immerso in un contesto degradante e contemporaneo. Monnezza e angeli bendati, cose del genere. Ho una serie di suggestioni che so prenderanno la loro strada per coordinarsi insieme in una coscienza collettiva che io non dovrò manovrare, perché tanto mi sfuggirebbe di mano, e va bene così. Per il resto cerco di non dare limiti alle idee, al massimo una direzione, incanalare tutta quella paura per il vuoto, tutto quel caos di segno, quel marasma di simboli e metafore verso un solo punto dell’orizzonte. Affinché esploda e magari a qualcuno possa arrivare il boato dopo lo scoppio. BOOM.

Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.