Nel 1984 ho sedici anni e Stefano Tamburini ventinove. Ho sentito parlare di lui marginalmente e non sono – ancora – un lettore di “Frigidaire”. Quelli svegli della mia generazione, forse, già frequentano quella rivista. Godono della luminosità delle stelle di Andrea Pazienza, Filippo Scòzzari, Massimo Mattioli, Tanino Liberatore e, appunto, Tamburini. Io non sono tra quelli svegli. Ho comprato “Frigidaire” una volta sola e il fatto che le pagine dedicate a politica cultura costume e società siano più di quelle riservate ai fumetti mi ha convinto a spendere altrove i miei pochi quattrini.

I fumetti mi piacciono molto e, quando scopro che il terzo canale RAI ha programmato le poche puntate di “Sulla carta sono tutti eroi”, faccio di tutto per accedere a quel segreto custodito benissimo. Aspetto l’ora segnata sul giornale. Sono molto emozionato: in giro si parla pochissimo di fumetti; in TV quasi mai. Riesco a vedere una sola puntata della trasmissione che, anni dopo, scoprirò essere di Laura Ponta Cutolo e Guido Piccoli: l’ospite è appunto un giovane Stefano Tamburini che a me, in quel momento, sembra un adulto un po’ strano.

Là fuori ci sono gli anni Ottanta e, se non li hai vissuti, ne puoi avere solo un’immagine stereotipata a metà tra le spalline di Phil Collins e la bicicletta con cui Elliot porta a spasso ET (ti è venuto in mente “Stranger Things”? Appunto). Tamburini sembra un timido che cerca di mostrare sicurezza: un bel ragazzo, con una matassa scura di capelli crespi, un maglione grigio una giacca militare e guanti di pelle. Ha un accento romano che cerca di attenuare mentre racconta Ranxerox.

Sono passati 36 anni da quella trasmissione. Ricordo pochissimo, quasi esclusivamente sensazioni. Qualche settimana dopo aver sentito l’intervista a Tamburini, avrei trovato il volume edito da Primo Carnera Editore che raccoglieva le storie del coatto cibernetico in una bancarella dell’usato vicino al Castello Sforzesco. Ma in quel momento non avevo mai sentito parlare di Ranxerox e l’iperrealismo dei disegni di Liberatore, proiettati alle spalle dello sceneggiatore, mi paralizzava.

Mi fido dei miei ricordi, anche se so che a volte sono fallaci, imprecisi, offuscati, ricostruiti, dedotti, perfino inventati. Mi fido di loro al punto di dire che, vedendo quell’intervista televisiva a sedici anni, ho deciso che Ranxerox di Stefano Tamburini e Tanino Liberatore parlava di corpo. Anzi, era un fumetto fondamentale per capire il corpo.

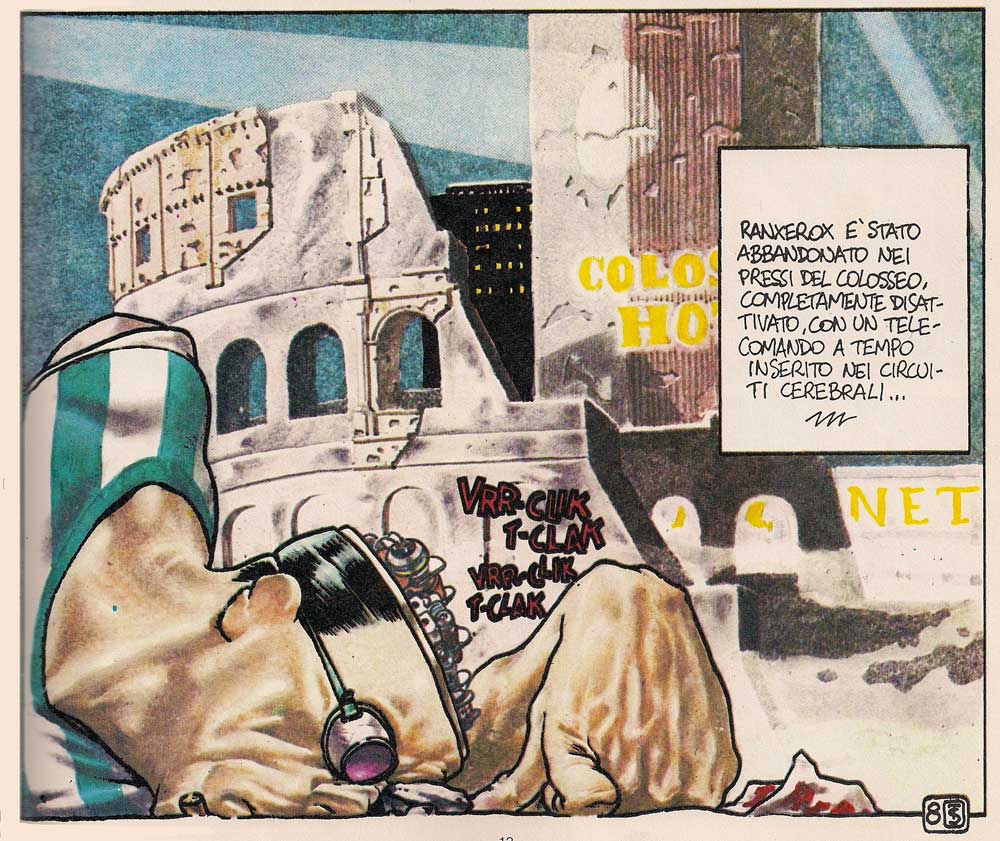

L’ho deciso quando ho visto il robot riverso al suolo con il cranio scoperchiato e la mano contratta, mentre alle sue spalle si vedeva un Colosseo incongruo, di cemento armato. Non che io, cresciuto nella provincia milanese, avessi una chiara idea della forma di quell’antico anfiteatro, ma doveva essere necessariamente incongrua se Tamburini, davanti alla telecamera, stava levandosi più di un sasso dalla scarpa affermando che Liberatore, che era evidentemente un disegnatore straordinario, si era rifiutato di fare il Colosseo in plexiglass rosa dicendo che era difficile. Si capiva che Tamburini considerava quell’affermazione una scusa per nascondere un’ingiustificabile pigrizia e che i due avevano litigato per quella mancanza.

Quel cranio scoperchiato, che lasciava intravedere ingranaggi rumorosi, era la negazione di un corpo biologico, vivo. Eppure Tamburini era stato chiaro, mentre raccontava come aveva inventato il personaggio:

«Ranxerox è nato in un autobus, una volta mentre stavo tornando all’Università, dopo una serie di scontri con la polizia, nel 1977. C’era questa fotocopiatrice, usata, presa a calci da vari studenti dell’Università e mi è venuto in mente che poteva essere trasformata da semplice fotocopiatrice della realtà in una cosa più attiva e più bellica. E quindi che potesse essere trasformata da uno studente di bioelettronica in un robot. Cosa che, appunto, ho disegnato sul primo numero di “Cannibale”, che era in bianco e nero. Ranxerox era molto più asciutto, più magro e più nervoso, forse meno spettacolare di com’è adesso, che è così colorato, iperrealista. Sicuramente quel Ranxerox era appunto più politicizzato, più legato al Movimento di quel periodo.»

Il personaggio era un robot. La fotocopiatrice, dalla cui marca aveva preso il nome (per poi cambiarlo, per non incorrere in cause legali), era stata rimontata per riprodurre un comportamento umano. Anzi, come ci aveva spiegato Eldon Tyrell in Blade Runner, “più umano dell’umano”.

Sempre da quella intervista, avevo appreso che Ranxerox era violentissimo, capace di sferrare attacchi mostruosi agli individui, non per colpire la società, ma con l’assoluta indifferenza dell’egoista. Tamburini aveva detto una cosa che – sono costretto a citare a memoria – suonava più o meno così:

«Siamo convinti che la violenza di Ranxerox sia la panna della nostra slapstick comedy. Ogni cazzotto, che sfonda un cranio e uccide, è una torta in faccia. Lui si può permettere di reagire al fastidio con azioni spropositate. A chi non dà fastidio la zingarella che vuole a tutti i costi venderci una rosa? Noi cerchiamo di evitarne lo sguardo e lei insiste. Ecco: Ranxerox le afferra la mano che impugna quella rosa e la stritola. È chiaro, è una cosa che noi non faremmo mai, ma quanto è liberatorio!»

Sentendo quell’abiezione, nonostante il morso del cattolicesimo dal quale non ero ancora riuscito a liberarmi completamente, non avevo percepito alcuna amoralità: solo intelligenza.

E poi, c’era stato il racconto dell’amore di Ranx, la giovanissima Lubna. Sono sicuro che Tamburini l’abbia descritta, insistendo sull’età e sulla sua libertà di costumi. Aveva anche rimarcato come le pulsioni erotiche del robot avessero trasformato il desiderio in ossessione. E come quell’ossessione fosse inevitabile. Lubna, spiegava Tamburini, era una maledizione e lo dichiarava fin dal nome proprio con cui si presentava al robot e ai lettori. Quel nome, richiamando esplicitamente la parola “loop”, costringeva a un comportamento iterativo, ossessivo. Una coazione a ripetere che trasformava, appunto, Ranxerox in un coatto (a ripetere) cibernetico.

Sono due le indicazioni che mi paiono importanti per riuscire a fare pace con i miei ricordi disordinati. La prima si riferisce alla coazione e la seconda alla cibernetica.

Sigmund Freud definisce la coazione come: «processo incoercibile e di origine inconscia, per cui il soggetto si pone attivamente in situazioni penose, ripetendo così vecchie esperienze senza ricordarsi del prototipo».

A detta di Norbert Wiener, padre della cibernetica, Il concetto centrale della scienza che ha inventato è il “feedback” (o “retroazione”): una macchina, che ha uno specifico scopo, registra i propri risultati e corregge il comportamento per meglio conseguire l’obiettivo.

Ranxerox, coatto cibernetico, è lì, all’incrocio tra quelle due idee. Il comportamento ossessivo e iterativo, vagamente corretto perché sia più efficace nel perseguire i suoi obiettivi, lo rendono la perfetta metafora del personaggio seriale. L’errore continuo, il cranio scoperto, lo stritolamento della mano della zingarella, il rifiuto di disegnare un Colosseo di plexiglass rosa, la tensione erotica, il corpo efebico di Lubna, la morte improvvisa di Tamburini lo strappano con forza dalla serialità sterile e lo trasformano in un corpo, “più umano dell’umano”.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di QUASI.