Faccio coming out e ammetto di non amare particolarmente il concetto di influencer.

Innanzitutto, mi indispone la parola. Ho ormai introiettato l’antico rancore accademico di ascendenza italianistica nei confronti dei prestiti linguistici dall’inglese. Lo so, è un atteggiamento retrogrado, da vecchio filisteo. Non disdegno sporadici termini inglesi, quando è necessario, ma mantengo una mia posizione, circospetta ma tutto sommato elastica: la lingua deve resistere, ibridarsi certamente, ma non appiattirsi al cospetto di un’altra lingua, espressione di una società più prestigiosa perché, fondamentalmente, più economicamente ricca. Chiunque abbia seguito un corso di linguistica base sa che il processo di introiezione di termini stranieri nel tessuto di un idioma avviene normalmente in virtù del fenomeno del prestigio: una civiltà più forte, più strutturata, perché più abbiente, ne sovrasta una più debole, più sfaldata, perché più povera, imponendo la propria cultura e quindi la propria lingua. E la lingua recipiente sta lì a farsi sventrare: il furore dilaga in città! Ma non abbiamo paura perché il sistema lessicale italiano è tendenzialmente conservativo, ovvero accogliente – come la mamma e la pizza! Accumula sinonimi e varianti, anziché sostituire le parole, e questa maniera ci arriva direttamente da Dante, che ha fatto l’italiano impastando tante diverse lingue dell’Italia e dandoci così tante alternative per dire le stesse cose.

Mi va più che bene l’inglese, se usato nei casi in cui, all’interno del vocabolario italiano, non esista già un termine che ne soddisfi pienamente il senso: coming out, per esempio, è una bellissima parola, che mi ricorda l’etimo latino di educare, portare fuori. Mi viene naturale associarlo all’uso transitivo, di forte marca meridionale, del verbo ‘uscire’, efficacissimo.

“Ho fatto coming out” = “Ho uscito un aspetto intimo di me, la mia identità ora è più completa”. Come out together! Right now! Over me!

Adorabile.

Personalmente, ho esultato quando la Crusca ha inserito nel vocabolario il termine cringe: che sintetizza in cinque belle letterine un sentimento misto di imbarazzo, perplessità, empatia, disagio, solidarietà, al contatto con una situazione di raccapricciante goffaggine, che al contempo non puoi rifuggire, perché, in fondo, lo senti, un po’ ti appartiene. Stiamo tutti pensando a quel nome, quindi proferiamolo: Valerio Lundini, giovane maestro del cringe, ci abitua a stare a contatto con il fastidio, il difetto, l’imperfezione, l’equivoco, impiattandoceli negli spazi generalmente riservati a una pretesa di realtà perfettamente patinata, gli studi televisivi che riempiono i nostri schermi.

Aborro il food! Perverso meccanismo di brandizzazione di qualcosa che dopo poche ore si trasforma in escremento – a presagire l’idea di mercificazione del sé, del vano affaticarsi, manovrare, intrallazzare, per ottenere qualcosa di spendibile da un sé inevitabilmente destinato a logorarsi, intrappolato in un corpo sempre più prossimo allo stadio del concime. L’idea di trovarmi faccia a faccia con un gourmet mi ripugna, soprattutto perché si nasconde in una molesta e infida parola, sempre in agguato. La pizza gourmet! L’insalata gourmet! L’aglio nero gourmet! La sugna gourmet! La sòla gourmet! Questa, però, è un’idiosincrasia personale: l’ipersfruttamento dell’immaginario legato al cibo e la sua spettacolarizzazione contengono sempre un che di sconcio, per come la vedo io. Ma anche per come la vede Cartonimorti, che ha dedicato alcune brillanti puntate del suo canale alle parodie degli idiotismi caratteristici del sistema Masterchef, 4 ristoranti (e affini). Il cibo, così naturale e così ovvio per la nostra società del benessere, che ne produce troppo e non sa più quali strategie adottare per ingozzarci così che i suoi fallimenti possano continuare ad autoalimentarsi. Weltanschauung, questa è una parola della Madonna, non per niente condivide la Heimat con la filosofia moderna! Zeitgeist, cospiratorio, carbonaro, pieno di nobili ideali, pure; anche milieu, più esclusivo. E mi va benissimo tutto quello che recuperiamo dal latino o dalla sua corrotta propaggine che mastichiamo a scuola: come ex abrupto, di brutto! Ab ovo, above qualsiasi cosa, perché all’origine.

Siccome sono una retrograda, l’idea di influencer proprio non la mando giù. Mi si pianta in gola. Ahem. Cough. Gulp. Anche perché tendo a leggerne principalmente il segno negativo, come processo che si innesca a partire da presupposti molto superficiali – io mi ritrovo piuttosto nel gioco (nel giogo) dello scavo nel senso delle cose. Perché uno vorrebbe essere un influencer? Soprattutto, cosa distingue un influencer? Credo che un influencer influenci per il gusto di influencare: è bello sapere che qualcuno ti pensa, just because. Così bello che poi la tua quotidianità si dirige tutta verso lo sforzo di fare in modo che tu sia sempre più al centro dei pensieri. [Di chi? Qualcuno di significativo, importante, centrale? No, semplicemente di qualcuno, più persone possibile, la crosta dell’influenza si deve estendere sempre più. Il mondo è praticamente diventato la festa delle medie. Ma tu li vuoi influencare, gli individui, esattamente per quale motivo? Hai qualcosa di importante da dire, devi comunicare loro qualcosa in particolare, vuoi, boh, offrire sfumature di senso che altrimenti, senza la tua mediazione, rischierebbero di perdersi? Proporre interpretazioni, idee? Vuoi mostrare loro qualcosa che altrimenti non vedrebbero, magari una situazione che richiede il loro intervento? No, vuoi solamente affermarti nei loro social, quindi nei loro pensieri e avere i loro pensieri vuol dire avere potere su di loro, etc. Insomma, l’influence è l’aspirazione al potere nudo, schietto, brutale, senza neanche la più vaga pretesa di utilità, di senso, al di là di quello legato al compiersi del meccanismo in sé.]

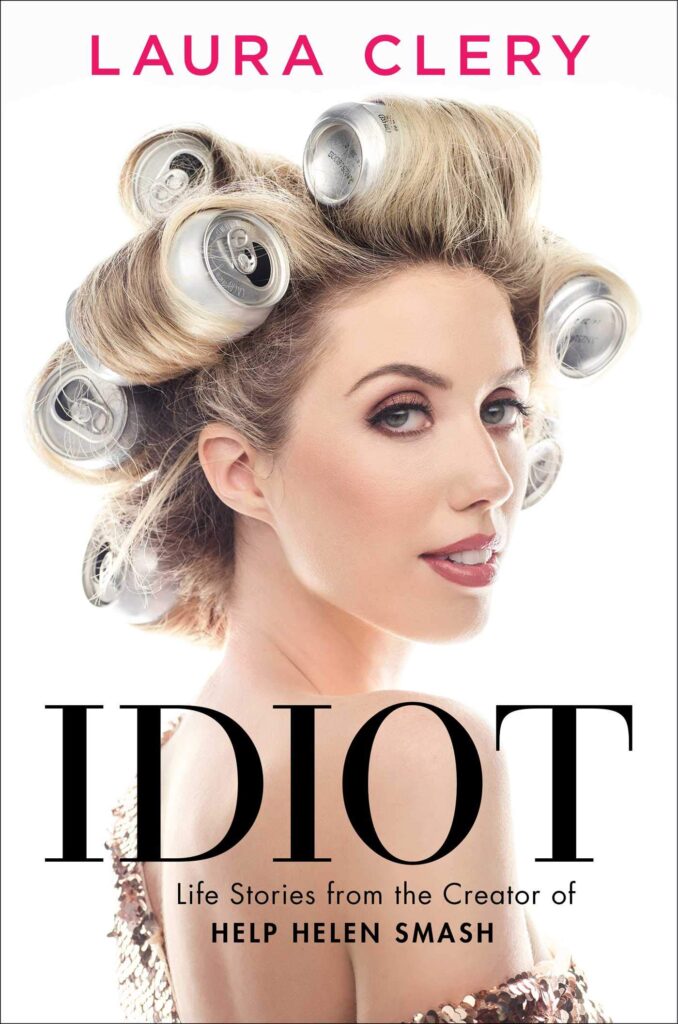

Poi con l’influence si può anche fare qualcosa di buono, di utile, di bello o di intelligente, qualcosa che progressivamente potrebbe contribuire allo sviluppo della società. Ci sono gli influencer… boh… come dire… bravi? Etici, forse. Che non solo fanno e si fanno vedere facendo, ma che fanno anche bene. Che influenzano non come esercizio fine a se stesso, ma animati dalla volontà di qualcosa di, come altro definirlo, buono, con diversi mezzi. Laura Clery e la sua sincera, coraggiosa, dolorosa testimonianza sull’alcolismo e sulla dipendenza da sostanze nel contesto della sua complessa, ma lievissima ed esilarante, visione della maternità, molto adatta al pubblico femminile di oggi. Lo Sgargabonzi, ilpiùgrandescrittoresecondoGiunta, raffinato miniatore della scrittura comico-troll, diretto erede di Carloemiliogadda che espande gli stilemi dell’espressionismo letterario abbracciando i nuovi registri nati nel web. Molti altri andrebbero citati, iniziando, ovviamente, da Fumettibrutti e dalla sua opera quotidiana di promozione della cultura gender. Non di quella iconoclasta bigotta perbenista che ci ridurrà tutti a biechi analfabeti incapaci di distinguere tra il proprio ego ammuffito e il contesto storico di tessere culturali del passato, che hanno fatto il nostro presente, ma quella salda dal punto di vista teorico e pure partecipata con il corazon e vari altri muscoli e organi.