La strada che si snoda sul territorio, quando viene dichiarata interrotta, lo è per cause prettamente esogene: un divieto di transito, un ponte crollato, due metri di neve, una colata lavica del Mauna Kea o dell’Etna. Qualcosa di tangibile, insomma, difficile da non notare e interpretare.

Tra la metafora della strada e quella del sentiero, per descrivere le illusorie rotte e traiettorie della vita personale, cade uno iato non banale. Parlare di «sentiero» ci porta necessariamente su un terreno agreste, fuori o, al più, ai margini, di una urbanistica, reale o immaginaria. Spesso e volentieri, si finisce nel bosco (a.k.a «selva oscura», «foresta» o «giungla»).

Quando si interrompe il sentiero quello che scompare è la traccia stessa – se la strada è un artefatto stabilmente inserito in un panorama di artefatti, il sentiero è una sorta di violazione di un ordine (presunto) naturale che non lo prevedeva. Quando si interrompe non si evidenzia l’interruzione, piuttosto la ripresa di continuità dell’ambiente naturale circostante. Il viottolo si perde nel fitto del bosco, tra i rovi la via non appare più ovvia, chiara, e fine così. La traccia sale su una pietraia, ma non ci sono segnavia, solo rocce e niente acqua. Il sentiero si perde, si esaurisce, dilavato da troppe piogge, ammutolito da una frana e mai più ripristinato. Certo, ci sono anche i sentieri che interrompi tu – perché prendono pieghe inquietanti, perché salgono tra cime incombenti o scendono in gole preoccupanti, perché hai finito le scorte, l’energia o perché cala il buio.

Ecco, per le iniziative della vita che non arrivarono ad alcuna destinazione, parlare di sentieri interrotti, e non di strade, è perfettamente calzante proprio per questa ragione, per questa differenza di essenza, la strada è da dominatori del mondo, il sentiero da viandanti (che pure, a volte, se lo inventano a colpi machete).

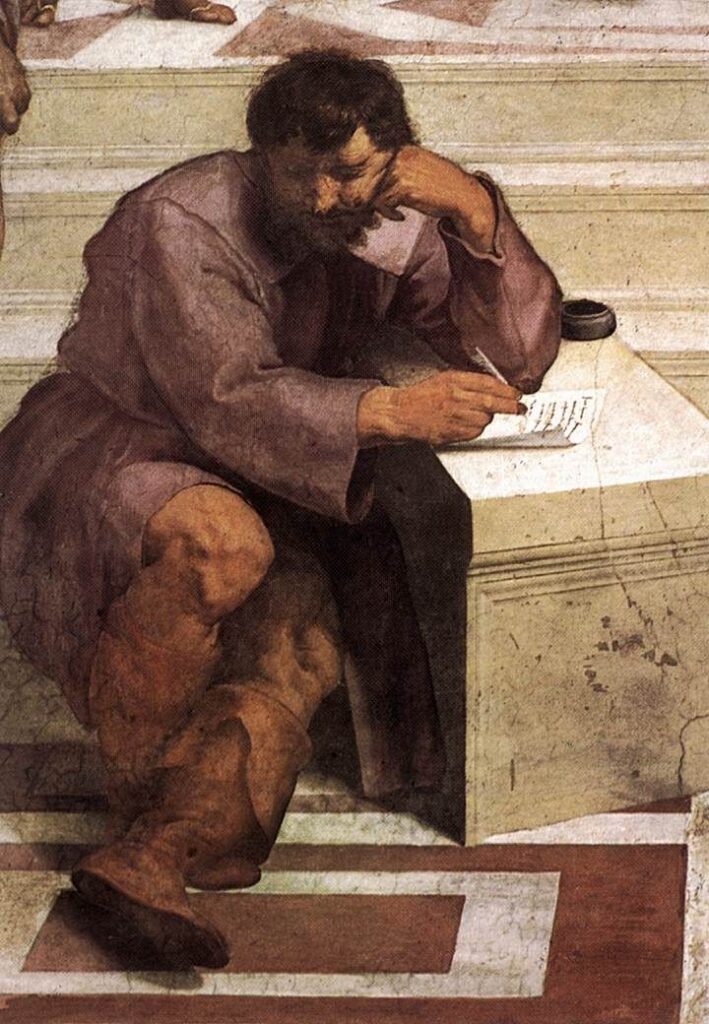

Quando mi affibbiarono, per un esame di storia della filosofia contemporanea, la lettura dell’opera omonima di Heidegger, non mi feci né afflitto né entusiasta, semplicemente provai a sfangarla. Una coincidenza interessante è che l’ultimo dei saggi che compongono il volume affronta i temi evocati dal detto di Anassimandro. Sia chiaro, non ricordo, né ho voglia di farlo, la lungaggine con cui il filosofo H dipana tutto un disquisire su essere ed ente, su verità e nascondimento, su mattino e sera, antico e contemporaneo. Ci si annoia facile e garantito. Quello che mi colpisce, piuttosto, è che il detto di Anassimandro, esposto in tre versioni diverse, fu quanto profferì il personaggio vagamente demichelisiano, in seguito identificato come docente di filosofia, che entrò un mattino in classe, al liceo, dicendoci di prendere carta e penna e scrivere.

La mia versione preferita (ma lo decisi trent’anni fa, oggi non ricordo le altre) è quella tradotta da Giorgio Colli:

Le cose fuori da cui è il nascimento alle cose che sono, peraltro, sono quelle verso cui si sviluppa anche la rovina, secondo ciò che dev’essere: le cose che sono, difatti, subiscono l’una dall’altra punizione e vendetta per la loro ingiustizia, secondo il decreto del Tempo.

Fatemi fare il protestante: me la leggo a modo mio, al diavolo il club della filosofia e dell’esegesi fatta da chi se ne intende.

Nei tre volumi dell’edizione anni ’90 de La Sapienza Greca, nella meravigliosa veste grafica Adelphi e un color verdino austero ma ricercato, mezzo ceruleo marino, mezzo foglie di macchia mediterranea, Giorgio Colli ripercorre, rimette insieme i frammenti di un inizio di una storia, non più visibile, estratta dal silenzio di una storia precedente, alimentata a tradizione prevalentemente orale. Di lì saltano fuori lampi, strali, fanali accessi nella notte.

Il detto di Anassimandro è uno. I frammenti di Eraclito, un altro esempio. Da entrambi la sensazione dell’ineluttabilità della guerra intestina, forse fratricida, delle «cose che sono». Polemos padre di tutte le cose. Non solo, tutte commettono una imprecisata «ingiustizia» per la quale però, state tranquilli, pagano il fio, facendosi male a vicenda, meritatamente. Voglio dire, mica ti ha detto qual è il peccato originale, manco ha accennato al fatto che ci sarebbe uno a cui girano le palle perché qualcuno ha rubato la frutta pregiata (e quindi proibita – il marketing ha radici antiche). Allude abbastanza chiaramente al fatto che esistere sia, in sé, «ingiustizia».

Uno stato di unità omogenea, di equilibrio immutabile, l’universo, o quel che appare essere l’universo, forse l’ha avuto, brevemente, e forse lo raggiungerà, tra molto, molto, moltissimo tempo. Nel frattempo l’entropia la fa da padrona e la mela che hai appena tagliato niente in tutto il cosmo potrà rimetterla insieme, ricostituendo le fibre che hai appena reciso. Qualcosa ha spostato un equilibrio altro, un fottilione di anni fa, e, forse per errore, eccoci qui, oggi. Non per molto ancora, ma tuttavia ancora per un po’.

Segno una prima cifra: sono sei i saggi dello scarsamente decrittabile volume di Heidegger.

Un libro di Umberto Eco che sono sicuro di aver letto, ma di cui non ricordo quasi nulla è Sei Passeggiate nei Boschi Narrativi (eccone un altro, di sei). Senza aiuti, ricordo solo che il sei è dettato dal numero di lezioni nel ciclo delle Charles Eliot Norton Lectures, un ciclo delle quali avrebbe dovuto avere per oggetto le cosiddette Lezioni Americane di Italo Calvino (l’ha avuto, ma solo editorialmente, Calvino morì, per un ictus che lo colpì durante la vacanza estiva a Castiglione della Pescaia). C’è il concetto di bosco, non quello di sentiero, ma una passeggiata nel bosco non riesco a immaginarla proprio del tutto discosta dai sentieri. In ogni caso, quello che mi serve oggi è poter mettere insieme i concetti di bosco, sentiero, narrativa. Con una facilità da sacchetto di patatine (un tempo ormai lontano ci si trovavano dentro gadget che non mi rammento, alla memoria affiora solo un ricordo sfocato di plastica unta) ecco trovata l’allusione opportunistica che cercavo per dare un po’ di spunto a ‘sta sensazione netta. Che la gente si dia un gran da fare per inventare storie, spesso retroattive, che tracciano sentieri dove, invece, una direzione non c’era.

Che poi tutto questo mito, quest’ansia di traguardo, di conseguimento: che palle. Guardiamo un po’ a Wile E. Coyote: quando ha preso il road runner la crisi esistenziale si è fatta più vertiginosa. Se togli la tensione verso una Shangri-La il mondo diviene inospitale, alieno, indifferente. Come in effetti è. W.H. Auden la definisce una «map of desolation», ma cade in un trappolone micidiale, proponendo l’azione come soluzione (ai patimenti amorosi): «strike and you shall conquer». Ehm, no, non è garantito. Mentre invece è garantito che

Geese in flocks above you flying.

Their direction know,

Icy brooks beneath you flowing,

To their ocean go.

L’ordine naturale (di cui pure noi facciamo parte, a meno di non aver assunto dosi massicce di cartesianesimo delirante) pare fatto di, appunto, ordine, mentre noialtri smottiamo verso il futuro in questo blob di caos. Tutto sa dove andare, cosa deve fare. Tu dovresti saperlo, o avresti dovuto, ché ormai, probabilmente, è troppo tardi per te e hai infranto il sogno borghese del genitore che, esternalizzando – su di te – la missione di sapere dove andare, ti voleva avvocato/medico/ingegnere, laureato in corso e con il massimo dei voti, sposato e con due marmocchi alti più o meno così e così.

Ma insomma, interrompere è questo così terribile insulto agli dei o a sé stessi?

Non sarà che quando ti prendi i rischi dell’avventurarti su un sentiero che non hai ancora battuto, abbandonando la strada maestra, fai qualcosa a cui i più guardano con una certa invidia? Certo, la Schadenfreude di vederti schiantato li rallegra il più delle volte – perché il successo raramente arride a chi tenta. Insomma, quel nanerottolo verde di Yoda, o meglio, chi ne scrive le battute, con il suo «Fare o non fare. Non c’è provare» ha decisamente rotto il cazzo. Tutta questa cultura eroistica del gesto epico/acrobatico ha veramente ammorbato – come in un rituale deprecativo in stile due minuti d’odio orwelliani, lo spettatore può misurare la distanza siderale tra la propria aneroicità e le gesta incredibili del protagonista, uscendone consolato e rinfrancato, al prezzo di mettere da parte le proprie velleità. Divario incolmabile, meglio immedesimarsi. Meglio non provare. Che poi ci sono quelli che spandono attivamente il verbo, citando l’omino, ammantandosi di saggezza nel farti la morale per non avercela fatta.

Che incredibile scemenza. Che mondo malato sarebbe quello dove solo pochi forsennati riescono a fare le cose perché sanno (ma come? per istantanea folgorazione? per apposizione di mano invisibile sul capo?) e gli altri vengono redarguiti da omini verdi con le recchie prominenti. Cioè, Star Wars non mi è mai parsa ‘sta grande opera di scrittura dei personaggi e ‘sta gran metafora della vita, quello che vogliamo sono spade laser e combattimenti spaziali, suvvia! E con grandi, spropositate, insensatamente rumorose e grasse esplosioni nel quasi vuoto extraplanetario!

Come sempre, in ragione del format mai progettato e purtuttavia puntualmente eseguito, finché noia e/o disamore non ne conseguano, l’omelia parabolica ci porta a calare il pippotto odierno sulla dimensione da salotto del bassista e dei suoi cugini altro-strumentisti (mi chiedo come vada ai trombonisti, e ai loro vicini, in questi periodi di loccodaun).

Qui, l’apologia dell’interruptus diviene elogio.

Perché c’è troppa roba da conoscere, troppa roba da studiare, troppa roba da capire se sei buono a farla oggi o se è meglio rimandare, troppa da scoprire se ti piace davvero. Interrompere e sviarsi diventa fondamentale per evolvere e restare vivi. Eppure, inchiavardati nella scatola cranica, ci portiamo tanti demonietti convinti che legare la barra e fare macchina avanti tutta (metafora nautica, non c’entra un cazzo ma è venuta così, è tardi) sia la cosa più giusta, più onorevole. Quella per cui non potranno dirci niente.

Una volta, durante un workshop, mi è capitato di poter chiedere a un mostro sacro del basso, Gary Willis, quale fosse la sua routine di studio. La risposta è stata del tipo: spero di non avere una routine, né vorrei insegnare ad altri ad averne una. Inoltre (è sempre la voce di Gary, eh, vi avverto quando torna la mia), non studiate otto ore al giorno, io non ci riesco, al massimo arrivo a tre, e, mi raccomando, metteteci sempre dentro qualcosa che vi faccia divertire. Anche i singoli, isolati esercizi di tecnica devono essere musicali.

Rieccomi ora, sono di nuovo io, giusto per dirvi che il terzo sei me lo sono dovuto inventare, o forse no. Perché se penso ai sentieri importanti che si sono interrotti nella mia esperienza su questo pianeta e mi metto a contare, arrivo esattamente a sei. Ma non ho provato a rifare la contabilità quindi buona la prima.

Uno di questi interupti però, a onor del vero, era solo caduto in un periodo carsico. È riaffiorato, con un po’ di aiuto da parte di qualcun’altro, verso il 2016 e ha fatto sì che oggi questa erratica rubrica non si sia chiamata, che ne so, Il consulente non se lo incula nessuno o Il sopravvissuto non se lo incula nessuno.

Che poi non venir troppo considerati è pure una benedizione, ché, tanto, all’attenzione altrui sono troppo spesso attaccate clausole vessatorie che col senno di poi era meglio non sottoscrivere col tacito assenso del momento. Ma è tutta questione di aspettative – guardiamo alle star sommerse dal successo e ingoiate dall’angoscia della solitudine (e tendenzialmente morte male sul far dei ventisette anni). La musica non era abbastanza, evidentemente. Non per gli obiettivi veri, probabilmente imparentati con un bisogno di amore e di affetto troppo «adorami ma non avvicinarti veramente» per poter essere vivibile.

Il bassista da salotto ha altri problemi. Si inizia a vedere Hysteria dei Muse ma poi si annoia (e ci sta, c’è troppo da sudare), prova a rifare stabilmente decentemente la parte di basso su un pezzo come First We Take Manhattan di Leonard Cohen ma la mente vaga e ogni volta esce fuori diversa, si mette a studiare scale e diteggiature ma dopo trenta secondi sta già improvvisando non si sa cosa. Un crescendo improvviso potrebbe pure essere utilizzato per sovrastare l’episodica flatulenza.

E voi mi dite che uno dovrebbe puntare su questo per essere amato? «Tutte le Imelde del mondo perderanno la testa per me quando sentiranno come suono YYZ dei Rush»? Ma quale livello di allucinazione si deve mai avere per concepire uno sproposito del genere?!? La perderanno in ragione di come ti stanno i pantaloni di ecopelle sul culo – posto che tu abbia una promozione adeguata. Voglio dire, John Taylor dei Duran Duran è un bassista onestissimo ma qualcuno di noi ingrigenti ricorda ragazzine che gridavano «ma quanto cazzo suona bene il basso?». Potevano togliergli tutto il volume, non sarebbe cambiata una mazza.

Se non sarò riuscito a suonare al basso la giga dalla Partita in Re Minore di Bach vorrà dire che, almeno, ci avrò provato.

In effetti dovrei ancora iniziare…

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.