A metà degli anni Novanta, giusto subito prima che l’Internet si prendesse, comprensibilmente, tutta l’attenzione, andavo abbastanza spesso al cinema (di sicuro più di adesso) ed ero un consumatore appassionato di trailer. Quando vidi quello di Crash vari circuiti neurali si attivarono prontamente. E non erano solo quelli prevedibilmente ricettivi all’iconografia erotica ben in evidenza – la zona di interesse della curiosità aveva uno spettro più ampio, catalizzata anche soltanto dalla firma di David Cronenberg, e dalla sostanziale ignoranza per l’opera di J.G. Ballard, nel quale riconoscevo, superficialmente, l’autore del libro da cui Spielberg aveva tratto il suo L’Impero del Sole quasi un decennio prima.

Insomma, sto cercando di dirvi che non si trattava semplicemente della carnazza della statuaria bionda Deborah Kara Unger, delle grazie follettesche di Rosanna Arquette o di quelle più discrete di Holly Hunter – l’impressione era da subito che in ballo ci fosse molto di più che mero materiale pruriginoso e erotismo patinato. È vero che se ci avessero messo delle bruttone e dei bruttoni il prodotto non avrebbe probabilmente incontrato il gradimento di nessuno (è curioso provare a fare l’esperimento mentale – sapendo di cosa tratta il film, a immaginarci bruttoni/e come protagonisti ti viene spontaneo considerarlo opera degenere e ributtante. Arte degenerata, praticamente. Quindi, sì, per farti riflettere meglio e più a fondo, ed evitarti di fare il nazista perbenista, è anche questione di figa ben presentata, non c’è mai rimedio a ‘sta cosa, dai tempi dell’arte classica sex sells anche quando si va sull’esistenziale).

Come spesso accade(va), mi precipito a vedere il film e acquisire il libro in modalità quasi bilocata. Si dice che qualcuno mi abbia visto entrare al cinema Odeon esattamente quando qualcun altro mi intercettava ad agguantare l’edizione Bompiani appena uscita. Che poi il romanzo di Ballard era stato pubblicato nel 1973 nel Regno Unito e ci mette diciassette anni ad arrivare da noi – non ho il tempo di ricostruire la storia editoriale esatta ma cercando sull’OPAC dell’SBN (orgia acronimica) vedo che, come edizioni italiane, abbiamo:

- Rizzoli, 1990

- CDE, 1991

- Fabbri, 1994

- Bompiani, 1996 & 1999

- Feltrinelli, 2004-2015

Insomma, ci ha messo un po’ e poi ha girato. Eh sì, perché è uno di quei libri che hanno fatto sensazione, e come capita spesso a questo cluster di opere, atterranno in una versione italiana dopo un lasso di tempo significativo e con modalità carbonare. Però l’occasione filmica deve avere attivato un buon numero di studenti perdigiorno con inclinazioni intellettuaoloidi e quindi immagino che a Bompiani non sia andata poi così male. Ma la sensazione di cosa si alimentava esattamente?

Beh, in Crash emerge, con il ritmo sinistro che Ballard riesce a imprimere un po’ a tutto quel che ha scritto, uno spostamento drastico e appassionato verso una sessualità che è materialmente fatta di tecnologia, di meccanica, di parti di auto e parti di corpi umani, un po’ come se l’amore adolescenziale, acceso ma pavidissimo e onanistico, di un futurismo avesse finalmente abbracciato le conseguenze carnali e sostanziali dell’amplesso con la macchina (e mediato dalla macchina). D’altra parte F.T. Marinetti, ancora non conclamato cantore del brumm brumm zang tumb prot, non ne volle più sapere di guidare alcunché dopo essersi ribaltato dentro un fosso mentre era alla guida della Isotta Fraschini 100HP che si era comprato con i soldi ereditati da papà recentemente morto. Sic transit.

Sessantacinque anni dopo i personaggi di Ballard non solo affrontano incidenti ma se li vanno pure a cercare. A disegnare e a progettare. Intessendo nel frattempo relazioni nelle quali però la sessualità è asservita, funzionale a quello che appare un vero e proprio culto della macchina, con aspetti iniziatici marcati, come la conta e la disamina delle ferite e delle mutilazioni provocate dagli incidenti. La normalità dei personaggi è associata a un livello di insensibilità, di callosità emotiva e indifferenza, che può essere smosso ed eccitato soltanto da qualcosa di dirompente. E materialmente negativo della vita. La vita offesa dei sopravviventi eccitati che sono i personaggi dello strano clan di simforofiliaci (parola che ho imparato poco fa frugando in rete, ovviamente) è anche quella dove il livello di sensibilità è più alto, vuoi perché le ferite sono fisicamente lacerazioni di uno strato protettivo, vuoi perché l’estensione/integrazione con il piano tecnologico e meccanico non è deprivante per i sensi, anzi, è esattamente il contrario). Ma anche quello di suscettibilità al controllo – basti vedere la presa che il personaggio di Vaughan, con tutte le sue ossessioni e proiezioni di morte meticolose – schiantarsi contro l’auto di Elizabeth Taylor è il suo mantra (e, spoiler, fallirà miseramente) – ha sul protagonista. Una apparentemente perversa funzione lega le variabili di ricerca del piacere, consapevolezza della mortalità, del mors tua vita mea, della ricerca di senso così come di gusto estetico.

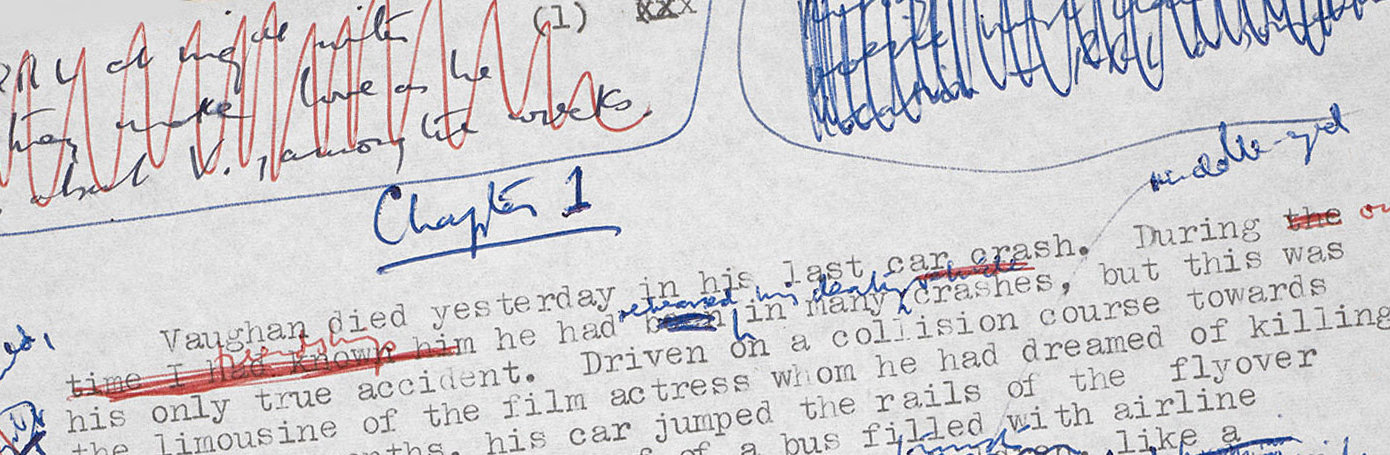

Il prodotto di Ballard mette in scena tutto questo in un modo che è sia rovente che glaciale. La temperatura è certamente alta, ma l’ambientazione, il setting, interiore ed esteriore, è freddissimo. Metallo, cemento, lamiere accartocciate, piantoni dello sterzo che fratturano sterni, protesi, corpi appartati in auto in notti londinesi, metodo e fredda sistematicità nel collezionare immagini, pianificare tableau mortiferi, agire scene erotiche che si accendono solo nel contesto tecnologico. Il feticismo del protagonista, d’altro canto, è anche quello dell’autore, che non ne fa mistero dando al primo il proprio nome nel romanzo. E Ballard autore su tanti dei temi che animano Crash già si era speso e intrattenuto in precedenza. Se penso a La Mostra delle Atrocità, del 1970, da me letto un po’ di anni dopo Crash, ci ritrovo tutto – e non solo, visto che sempre nel ’70, Ballard organizza una mostra che per un mese mette in scena tre auto incidentate. Mostra che sembra sia stata vissuta dagli astanti con una catalizzazione di energie violente: atti vandalici, un presunto tentativo di stupro la sera dell’inaugurazione. Insomma, Ballard ritiene di non inventarsi tutto di sana pianta, piuttosto, la sua è una lettura di forze e tendenze in atto.

E come dargli torto?

Oggi forse possiamo anche sorridere un po’ del taglio che usa, metallo e idrocarburi, velocità e compenetrazione di carne e materiali automobilistici. Siamo in un mondo pre-digitale, non manca molto all’avvento sistematico dei paradigmi basati sull’informatica. Sempre con la solita cialtroneria che mi contraddistingue (non ho avuto tempo per diventare effettivamente, e con successo, esperto di qualcosa, ma neppure il novantanove virgola qualcosa percento di voi, hypocrite non-lecteurs), traccio un percorso che va da A Clockwork Orange (1962) a Crash (1973) e a Burning Chrome (1982). Sono venti anni, più o meno gli stessi che intercorrono dallo scoppio della bolla Internet a oggi. Insomma, qualcuno ci stava vedendo lungo, da tempi non sospetti – se gli autori della Scuola di Francoforte (ma magari sono io che ho preso alloggio in una singola sfigata al Grand Hotel Abyss) sono stati gli osservatori avanzati che hanno ravvisato gli aspetti mutageni della relazione tra tecnologia, organizzazione sociale e costruzione dell’identità, i narratori come Ballard sono le voci da dentro che portano nel prodotto artistico la visione di una realtà di fatto, ed è ironico che sia spesso vestita dei panni della fantascienza o della distopia. Un po’ come la satira, chi la fa quasi mai finisce al patibolo se si presenta come sghembo buffone o pervertito e deviato…

Ballard, da quel che leggo in giro, ha reso un tributo senza riserve al lavoro di Cronenberg, così come la gilda dei critici cinematografici. Certo, Ballard stesso a volte ha forse a tratti ricusato la sua opera, oscillando da una definizione di monito a una di inno psicopatico. Non è certamente materiale leggero, come non lo era la vicenda biografica dell’uomo negli anni che portano alla Mostra e a Crash: improvvisamente vedovo, con tre figli sul gobbo, bibliotecario e autore di sceneggiature di fantascienza. I figli lo ricordano come un padre premuroso, industrioso, affettuoso. Nel frattempo scrive Crash, il cui proposito esplicito è ben espresso dalla frase: «I wanted to rub the human face in its own vomit». Quando si tratta di difendere il film, attaccato dal perbenismo bacchettone di voci mediatiche populistico-conservatrici (Evening Standard, Daily Mail), Ballard non si risparmia e non è una sorpresa. L’ansia ossessiva della relazione materiale uomo-macchina la frequenta con traporto anche Cronenberg – tra l’altro regista anche de Il Pasto Nudo, e Ballard fu un grande ammiratore di Burroughs – e che sappia il fatto suo lo si vede da come dirige il cast. Sono passati venticinque anni da quando ho visto il film ma gli attori me li ricordo tutti perfettamente al servizio dell’atmosfera ineluttabile, quasi impersonale, che domina sulla storia. Segno di un progetto interiorizzato a dovere.

Era il ’96 e ho una certezza e un dubbio. La prima è che usciva 1.Outside di David Bowie, un album anomalo, lungo settantacinque minuti, nel quale Bowie ritrova Brian Eno, col quale non aveva più lavorato dai tempi della trilogia berlinese degli anni Settanta. Il secondo è che potrei aver letto Il Sex Appeal dell’Inorganico di Mario Perniola proprio quell’anno – o forse no, ma è uguale.

[ma mi sono sbagliato – 1.Outside esce nel 1995. Sigh.]

1. Outside, a cui mi sono sempre riferito, semplicemente, come Outside, è stato un album di Bowie a cui ho voluto molto bene, nonostante certi tratti che lo rendono oggettivamente un po’ indigesto. Trovo che le idee che contiene, i suoni, gli stili (ivi inclusi certi apporti che rasentano il sublime, tipo quelli di Mike Garson al piano), tutta l’atmosfera si adatta benissimo a raccontare l’ansia cripto-millenarista, il senso di disastro, forse incombente, forse già avvenuto, di quegli anni. Poi, come succede sempre, e come ci ha insegnato Dick, quando arriva il momento dell’avvento, l’eclatante non si manifesta e il mostruoso atteso si presenta in forme diluite, incipienti, più mediatico-pubblicitarie che fisicamente invasive, ma non per questo meno inquietanti.

Il primo singolo, The Heart’s Filthy Lesson, ci fece capire che avevamo a che fare con un Bowie mutante, intriso di sfumature industrial, di timbri aggressivi, pronto a dettare una linea diversa e forse imprevista. Ricordo il concerto a Bologna, una cosa che fa il paio con la considerazione su Crash di un po’ di capoversi fa: un set potente ma anche glaciale, affilato, il pubblico inchiodato ai propri posti per almeno metà concerto. Molti di loro volevano i classici, ma l’atmosfera a trazione Outside consegnò agli astanti un menu diverso da quello che si aspettavano. Si alzarono (i posti erano numerati – io e i miei amici si era in tribuna perché giù costava settantamila lire, un po’ troppo) e si misero a zompettare sotto il palco solo verso la fine, sulle note di Under Pressure. Ma era quest’ultimo pezzo a giocare un po’ la parte dell’intruso. Nel segmento americano del tour gli spettacoli erano aperti dai Nine Inch Nails, giusto per dare un’idea. In Europa, da Morrissey, che però mollò dopo nove serate, per cui a Bologna toccò agli Üstmamò – di cui non ricordo una sola nota, ma forse arrivammo in ritardo, e comunque la memoria che conservava questa informazione è ormai andata.

Questo è il mio personalissimo accostamento in salsa ’96, ma è del tutto possibile risparmiarselo, limitandosi all’ascolto di quanto accompagna il film di Cronenberg: la colonna sonora firmata da Howard Shore. Pure lei, e a questo punto non potrà sorprendere, asciutta, glaciale, metallica. Non la ricordavo, ma non appena l’ho riascoltata ho recuperato la memoria del senso di perfetto match con il film. Shore, canadese come Cronenberg, ne ha firmato quasi tutte le colonne sonore e per Crash mette in tavola l’abbinamento perfetto. L’insieme che ne esce produce effetti forse meno brutali di quelli che ottiene il combinato disposto di un Hubert Selby Jr. con un regista (che sia con Uli Edel o Darren Aronofsky) ma, in modo simile, lo spettatore non impazzisce dalla voglia di rileggere/rivedere ciò che ha appena finito di leggere/vedere. E però non riesce a dimenticarselo.

Segno che l’iperbolicità delle parafilie messe in scena non riesce a segnare una distanza sufficiente per far sentire il lettore al sicuro, come invece accade quando si osserva un animale in gabbia, o un pericoloso criminale cannibale da dietro una lastra di vetro blindato spessa qualche centimetro.

Oggi ci siamo crio-intrattenuti, ustionandoci la presunzione di normalità, con:

- J.G. Ballard, Crash, Bompiani 1996

- David Bowie, 1.Outside

Con il corredo di:

- J.G. Ballard, La Mostra delle Atrocità, Bompiani 1995 (con prefazione di William S. Burroughs)

- David Cronenberg, Crash, 1996

- Mario Perniola, Il sex appeal dell’inorganico, Einaudi 1994

- Howard Shore, Crash, 1996

Musica!

Per chi è più serio e legge in inglese senza problemi, conviene dare uno sguardo qui.

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.