È una sensazione che mi accompagna da molti anni: sono arrivato tardi, quando tutto era già finito.

Respiro male, interrotto e spasmodico, asincrono, fuori tempo. Guardo le stelle convinto che stiano bruciando ora, che ancora esistano nella realtà al di fuori del mio sguardo. E allora capisco.

Anni fa mi resi conto che la mia immaginazione viveva di mitologie estinte. Icone consumate, narrazioni putrefatte, canzoni mute. Il problema dello scarto con la contemporaneità non mi aveva mai toccato fino ad allora. Vivevo in una bolla dove ciò che mi piaceva e che forgiava il mio sentire (perché peggio delle narrazioni morte sono solo le coscienze che non sanno farle vivere per sé) agiva sul presente, condiviso dalla mia generazione. Ma era il 2009 e ascoltavo ancora le canzoni del 1969. Peggio: quelle di quasi un secolo prima. Leggevo i fumetti degli anni ’70, guardavo i film del dopoguerra. Ed ero nato nel 1984. Ero in realtà un illuso, uno sprovveduto. Uno fuori tempo.

In quel periodo andando al cinema ho cominciato a notare che le immagini sullo schermo erano tutte molto verdi e molto blu, mentre gli attori pareva galleggiassero in uno strano scenario con profondità posticce. Mi dava una sensazione strana: non capivo come mai di colpo la fotografia dei diversi film avesse cominciato ad assomigliarsi così tanto, con quello strano effetto gelatinoso che li faceva sembrare videogiochi.

Ho scoperto così l’uso massiccio del digitale nel cinema, senza saperlo ma vivendolo come un fastidio della percezione. Niente più luce che si imprime sulla pellicola ma grappoli di pixel che ricreano un’immagine, copiandola.

La distensione che provo a livello dello stomaco guardando un film girato in pellicola fa a pugni con il nodo che mi si stringe nello stesso punto assistendo a un qualsiasi prodotto degli ultimi vent’anni. Intendiamoci, non sto dicendo «era meglio prima». Sto parlando di una questione privata, un fastidio fisico personale, cominciato a livello irrazionale e poi portato a coscienza. Ci sono tanti film di oggi che mi piacciono molto, nonostante il digitale. Ma tendo a fidarmi di ciò che mi dice il corpo. È la cartina tornasole migliore che abbiamo. L’unica, probabilmente.

Insomma, quando mi sono affacciato all’immaginario odierno fatto di film, fumetti, serie tv o canzoni, dopo essere stato nella mia bolla per anni, mi sono ritrovato negli occhi qualcosa che non capivo, non riuscendo più a esserne coinvolto appieno, men che meno trafitto, illuminato, trasformato.

Mi sono reso conto allora che la contemporaneità non aveva parole per me. Ero fuori tempo, in una favela periferica dello zeitgeist. E le mie parole, quando ho cominciato a cantarle e a scriverle (perché si, in tutto questo ritrovarmi fuori sincrono, ho comunque l’urgenza di partecipare al mio tempo) si sono rivelate mute per la contemporaneità.

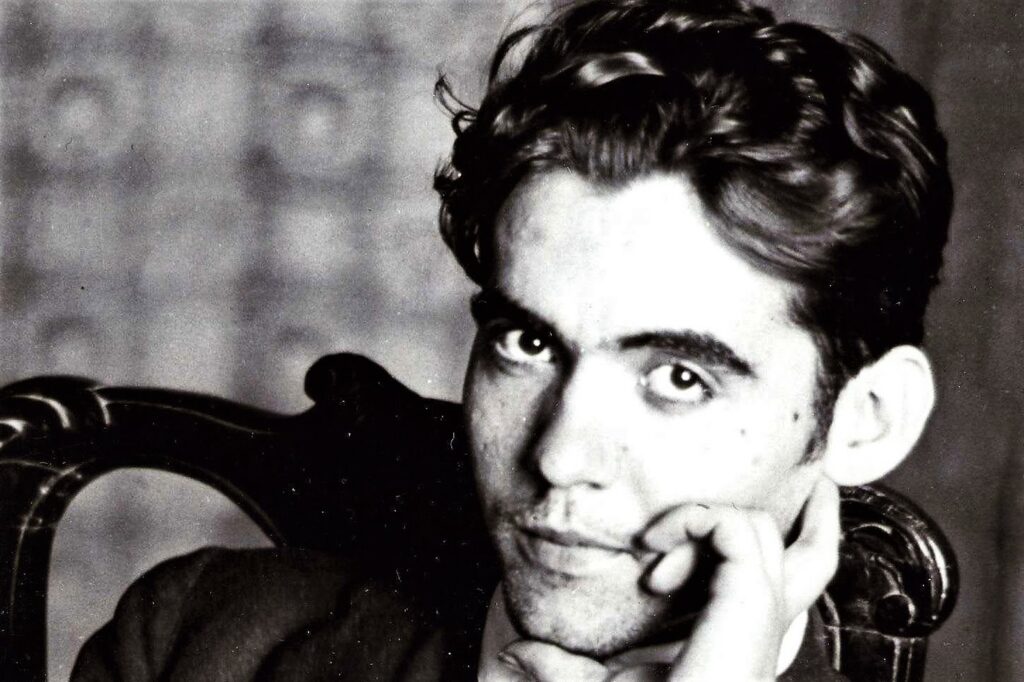

E come sarebbe stato possibile il contrario? Le parole di molti miei contemporanei erano e rimangono per me mute a loro volta. Alcune mi divertono, altre mi interessano anche, ma difficilmente trovo in loro quel che cerco: lo spirito. E ben lontano da questioni mistiche o religiose, intendo per spirito esattamente quello che Federico García Lorca intendeva con duende: una forza misteriosa, primigenia, una forza della terra che gli artisti hanno e che risuona nelle loro opere.

«Il duende non sta nella gola; il duende monta dentro, dalla pianta dei piedi. Vale a dire, non è questione di capacità ma di autentico stile vivo; vale a dire, di sangue; di antichissima cultura, e, al contempo, di creazione in atto», dice Lorca in una conferenza, con quella lingua meravigliosa che custodiva nella bocca e nelle mani. Le sue parole si possono ritrovare nel libricino Gioco e teoria del duende (Adelphi, 1998), che raccoglie la conferenza tenuta dal grande poeta a Buenos Aires, appena tre anni prima che la fottuta polizia franchista lo fucilasse.

Il duende, (che io banalizzo in spirito), ci dice Lorca «respinge tutta la dolce geometria appresa», «rompe gli stili», «si appoggia al dolore umano inconsolabile» e «brucia il sangue». Non lo si può cercare, non ci sono esercizi per apprenderlo, né mappe per arrivarvi. Contraddicendo ancora una volta il conte Korzybski, la sola mappa è il territorio stesso, l’artista e la sua opera congiunti.

L’impressione è che questo spirito primigenio sia stato oggi in larga parte disinnescato, reso trasparente, criptico, non accessibile. Non più comunicabile né intuibile. E questo, credo io, perché l’età che viviamo è l’Età della Tecnica, e ciò che ha valore e che viene riconosciuto è ciò che di essa segue gli imperativi. Il duende, lo spirito, è prerogativa dell’essenza e dell’umano. La Tecnica è prerogativa soltanto della Tecnica. Imperitura, continua e in eterna espansione.

Il duende è stato disinnescato perché non si ha più coscienza del suo esistere in noi. Un po’ come gli antichi dèi in American Gods di Neil Gaiman: nessuno ti prega più, nessuno fa più sacrifici per te e tu, vecchio e cadente Odino, smunto e ridicolo Loki, potente e dimenticata Ostera, non esisti più. Appassisci, diventi una storiella, una superstizione da popoli pagani e arretrati, da culture inferiori.

Ma come dice Alan Moore in Promethea, «l’idea di un dio è il dio stesso». E ancora, in una delle interviste raccolte da smoky man nel libro Nella mente di Alan Moore, (Oblò APS, 2018): «credo che la Magia sia l’Arte e che l’Arte, che si tratti di scrittura, musica, scultura o di qualunque altra forma, sia, letteralmente, magica. L’Arte è, come la Magia, la scienza della manipolazione di simboli, parole o immagini, per ottenere dei cambiamenti nella coscienza».

Sta tutto nelle nostre parole allora, nella nostra lingua. Lì risiede la magia che può cambiare il mondo e le coscienze. Da lì può manifestarsi il duende, lo spirito incendiario dell’Arte che una volta riconosciuto è libero di agire. È tutto dentro di noi. Custodito e sprigionato da una lingua che può essere meravigliosa e gravida di rose e uragani come quella di Lorca, oppure orrenda, dittatoriale e inquinante come quella dei gendarmi della Tecnica, che siano i giudici dei talent show o i cantanti da essi prodotti, che con la loro voce la reiterano e la promuovono. O i narratori professionisti, showrunners, sceneggiatori e fumettisti, molti dei quali, avvinti e consenzienti, con Il viaggio dell’eroe alla mano, svolgono lo stesso identico compito nella grigia contemporaneità tecnica.

Intorno ai vent’anni, le lingue che hanno fatto la loro magia su di me sono state quelle di Pier Paolo Pasolini, di Guy Debord, di Raoul Vaneigem, di Henry David Thoreau. La dolce lingua bruciante di Lorca. La lingua creatrice di Robert Louis Stevenson e Jorge Luis Borges. Quella folle e adamantina di William Burroughs e Antonin Artaud. Non il Mercato, non la Tecnica, non la contemporaneità. Ma la Poesia, quella che non segue le leggi del tempo, quella che risale la pianta dei piedi e “monta dentro”. Lo spirito, il duende. E per questo ancora oggi ne vado in cerca, con la stessa sete degli alcolisti. Perché fuori tempo come mi ritrovo, al gelo delle piogge multinazionali, quel fuoco è il solo che sa scaldare.

Il duende però, mi guarda bonario e sorride, perché lui non è fuori tempo. È perfettamente al centro e perfettamente al di là di esso. Non ha una storia da raccontare, le racconta tutte. Non ha nessuna sequenza temporale da rispettare, è tempo in circolo. È una voce che amplifica il presente, l’attimo, lo spazio, la percezione.

Non voglio ancora arrendermi, auto etichettandomi semplicemente come un vecchio conservatore (cosa che in parte certamente sono), e voglio credere che in fondo questo mio sentire non sia fuori tempo, ma collegato al tempo di fuori. Che le usanze morte, le sonorità vetuste, le parole scomparse, siano in realtà eterne, continuamente vive in un tempo sotterraneo, irrintracciabile nella cultura razionale, ma che soffia invece nei corpi ignari, abbandonati ad esso nel silenzio segreto delle loro coscienze.

Nel 1977 Timothy Leary dedicò il suo bellissimo Neuropolitica a Bob Dylan e William Gibson, definendo ognuno dei due “voce del suo tempo”.

Qualche mese fa Dylan ha pubblicato un nuovo disco, Rough and rowdy ways, facendolo precedere a sorpresa, il 26 Marzo 2020, in piena pandemia, da una lunghissima canzone-nenia, Morder most foul, dove, descrivendo in apparenza l’assassinio di Kennedy, Bob canta invece la moirologhia del ‘900 occidentale, cogliendo quel particolare momento per darla al mondo, mi immagino d’istinto. Con duende.

Da giorni ascolto quel pezzo a rotazione continua, lungo i suoi quasi 17 minuti, raccogliendo tutto quel che posso da quell’infinto addio, così da lasciarlo andare. Ogni tanto lo alterno con l’intero album, dove uno dei versi di Mother of muses, recita:

«Mother of Muses, unleash your wrath,/ things I can’t see, they’re blocking my path./ Show me your wisdom, tell me my fate,/ put me upright, make me walk straight,/ forge my identity from the inside out. / You know what I’m talking about.»

Ovvero, tradotto da me: «Madre delle Muse, scatena la tua ira/ cose che non riesco a vedere stanno bloccando il mio cammino./ Mostrami la tua saggezza, dimmi il mio destino,/ mettimi in piedi, fammi camminare dritto,/ forgia la mia identità dall’interno./ Sai di cosa sto parlando.»

Guardo le stelle. Ora lo so, sono già morte. Ma il loro fuoco scalda ancora fin quaggiù.

Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.