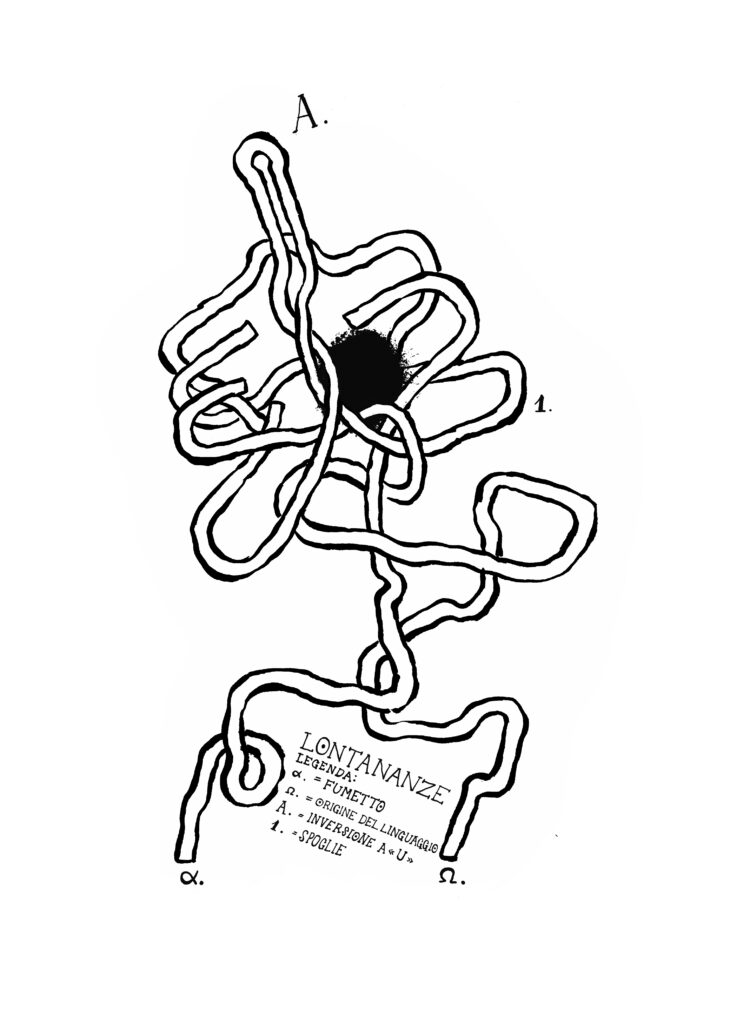

«Le lontananze sono pertinenza degli innamorati. A loro competono, loro più di tutti le avvertono come tali. Catene inscindibili o abissi eterni. Immagini complete, senza ritorno.»

Ho trovato da poco, inaspettatamente, un volume Panini Comics dedicato alle storie brevi di inizio anni ’60 dell’allora casa editrice Atlas poi Marvel, che uscivano sotto il titolo di “Tales to Astonish”, letteralmente “storie per stupire”. Si chiama Le grandi storie del fantastico e in copertina, sotto al titolo, in minuscolo, c’è il trio di autori che anima la maggior parte del volume. C’è scritto: «lee, kirby, ditko».

Non fosse che proprio in questo periodo mi sono ritrovato a pensare a quanto mi piacessero quelle storie che trovavo sempre in coda agli albi Corno di mio padre, fra le muffe della cantina dove li andavo a dissotterrare, avrei preso il volume solo per quel trio d’eccezione. Per quanto non nutra grande simpatia per il sorridente Stan Lee, gli altri due, ovviamente Jack Kirby e Steve Ditko, hanno tutta la mia stima. E lo stupore dei miei occhi.

Anche se Lee si è preso la maggior parte dei meriti davanti alla massa, chi è interessato un minimo alla storia del fumetto, sa benissimo che quei personaggi e quelle storie (Fantastici Quattro, X-Men, Hulk, Uomo Ragno, Doctor Strange, ecc.) sono farina del sacco di tutti loro, anzi, il più delle volte la vera creatività risiedeva proprio in Kirby e Ditko. Questo anche perché il famoso “Marvel Method” per la scrittura dei fumetti, prevedeva che lo sceneggiatore desse un soggetto di massima che poi i disegnatori andavano a realizzare in toto, soprattutto a livello di layout (ovvero quel che succede e come succede all’interno di ogni tavola). In ultimo, con le pagine già tutte disegnate, lo sceneggiatore di turno (quasi sempre Lee coadiuvato da Larry Lieber) aggiungeva dialoghi e didascalie, dando la forma finale alla storia. Anche per questo i fumetti di quegli anni, se disegnati da gente che padroneggiava l’arte del raccontarli – lo storytelling – erano leggibili quasi senza le parole, pur contenendone in abbondanza.

L’esempio di quest’arte sopraffina e tutt’altro che scontata, arriva già con la prima storia del volume in questione, intitolata Abbiamo trovato la nona meraviglia del mondo!, che è anche la prima di “Tales to Astonish”, a opera di Lee, Lieber e Kirby. Siamo nel 1959 e la semplicità e l’ingenuità del racconto è tanta, ma allo stesso tempo la forza del disegno scatena una meraviglia senza tempo. Kirby, solo con le immagini che mette sulla pagina, racconta l’intera vicenda, dal naufragio iniziale, alla scoperta dei giganteschi mostri marini, fino all’isola dove i nativi hanno imprigionato il mostro più grande di tutti e alla fuga con sorpresa finale, il tutto racchiuso in sette pagine, dove i dialoghi di Lee e Lieber non fanno che doppiare il significato già espresso dal disegno. Lo scarto temporale, la lontananza, fra una vignetta e l’altra è molto ampio. Nello spazio bianco avvengono tante cose che non vediamo, ma ogni vignetta ha al suo interno tutti gli elementi necessari a far sì che il lettore non avverta il problema.

La decompressione, ovvero l’accorciarsi di questa lontananza fra le vignette, è uno stile narrativo cui si è giunti gradualmente, sublimato soprattutto nelle opere degli ultimi decenni. Se qui in Italia abbiamo avuto Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo che negli anni ‘70 con Ken Parker hanno cominciato a eliminare le didascalie, riempiendo la narrazione di non detti e di ellissi, e quindi di respiro e lontananze (avendo comunque quasi cento pagine a disposizione), nei comics americani, potremmo dire che una pietra angolare l’ha messa giù Warren Ellis alla fine degli anni ’90, quando ha creato The Authority con Bryan Hitch e Planetary con John Cassaday (va però specificato che in questi casi la sceneggiatura ha uno stile più europeo e chi scrive fornisce a chi disegna molte indicazioni di regia per le vignette e sulla composizione generale della tavola). Non che prima non si agisse già in questa direzione, ma soprattutto nelle due serie citate il tempo di lettura diventa velocissimo, ipercontratto. Pochi dialoghi, didascalie solo per dare indicazioni di tempo e spazio, e azione frenetica ed espansa. Le vignette, che come ben sappiamo, sono momenti di tempo congelato, sono cioè disegni “immobili”, diventavano sempre più smaliziate ed esperte nell’illusione di un frenetico movimento sequenziale, lo stesso teorizzato da Will Eisner e poi canonizzato da Scott McCloud.

Il gioco prevede però, a questo punto, che la narrazione venga profondamente allungata, decompressa, appunto. Quel che prima si raccontava in un singolo episodio di sette pagine (come per esempio su “Tales to Astonish”) o di venti-ventidue (su “Spider-Man” e compagni), qui viene spalmato in almeno il triplo delle pagine, per non dire il sestuplo, e in altrettanti episodi.

Con Zero, fumetto contemporaneo scritto da Aleš Kot e disegnato da molti artisti (uno diverso per ogni numero), ci si trova di fronte ad un’ulteriore riduzione di queste lontananze, dove la narrazione è talmente sfilacciata in favore della decompressione della tavola, che viene quasi completamente soppiantata dall’atmosfera. I dieci capitoli fin’ora pubblicati in Italia nei due volumi Saldapress, presentano ventiquattro pagine ognuno, piene zeppe di splash pages e sequenze mute, molte delle quali di azione frenetica “rallentata”. Lo spazio bianco fra alcune vignette è ridotto all’osso, quasi misurabile in uno scarto di secondi, mentre in altri momenti le ellissi narrative sono molto ampie, in avanti o indietro sulla linea temporale, tutte volte a stupire il lettore, spaesandolo per catturarlo. Ai pochi dialoghi, spesso condensati in un numero ristretto di vignette, va il compito di raccontare la storia, che messa in scena in questo modo, sembra molto più intricata di quanto realmente sia. Anche perché il racconto, a questo punto, non è più l’oggetto dell’opera. È l’atmosfera a fare la storia: l’immagine che ne riceve chi legge.

Le impressioni, leggendo quelle pagine, sono due: o ci stiamo affacciando su un abisso, su un vuoto incolmabile, ripieno di ologrammi colorati votati al consumo istantaneo, con pochissima sostanza, oppure la narrazione si sta spostando verso il suo orizzonte ultimo, che la vedrà ritornare, come la coda dell’Ouroboro, in bocca alle sue origini: l’immagine, appunto.

«Non riesco a coordinare tutti questi ricordi. Vanno e vengono, una immagine si sovrappone all’altra», dice Antoine de Saint-Exupéry, nel fumetto che gli ha dedicato Hugo Pratt nel 1994, Saint-Exupéry. L’ultimo volo. Questa frase è la sintesi concettuale, involontaria e quasi perfetta, fra il didascalismo di “Tales to Astonish” e la decompressione odierna di Planetary e Zero.

Pratt apre la sua storia durante gli ultimi minuti di vita dello scrittore, in volo sul mar della Corsica, sul suo Lockheed P-38 Lightning da ricognizione, il 31 luglio del 1944, mentre è già inseguito dai due aerei tedeschi che probabilmente lo abbatterono. Tutta “l’azione” del racconto rimane così all’interno di quell’abitacolo, svolgendosi in una manciata di minuti ma sbrogliandosi contemporaneamente lungo anni di ricordi rivissuti da Saint-Ex, attraversando lontananze immediate fra le vignette. Pratt salta da un tempo all’altro servendosi della radio di bordo che, misteriosamente, comunica nel presente come nel passato, ma sono in realtà i raccordi analogici fra nomi e situazioni a dettare il vero senso di marcia della storia.

A sorreggere questa narrazione ugualmente didascalica e decompressa, c’è il non descrivibile, l’astratto, le immagini. Le nuvole nere che riempiono tutte le vignette di una tavola, la polvere che si alza e le oscura, il deserto, da sempre, al pari del mare, luogo d’elezione per le chine di Pratt, che diventa un non-luogo completo, una massa di segni e linee che racconta la storia soltanto tramite l’atmosfera. Sottraendo anche qui gli elementi della narrazione razionale, i dialoghi, le didascalie e magari anche tutti quegli aerei, protagonisti fin troppo materici di moltissime vignette (quasi sicuramente disegnati tutti dall’amico Guido Fuga che, anche per questo, si sottraggono quasi autonomamente), arriveremmo a guardare la storia raccontarsi da sola, completamente priva di un rigore narrativo e ricongiunta con la sua primigenia natura di immagine.

Immagini, quelle di Pratt, senza eguali nel fissare sulle vignette -e fra di loro- le lontananze. La spinta è tutta volta all’astrazione del racconto, con il segno sempre più stilizzato, il tempo che non concede quasi più nulla alla linearità, e l’immagine sciolta in masse e assenze di neri.

Spesso mi sono trovato a considerare la parola come il cadavere dell’immagine. Se l’umanità ha cominciato a narrare attraverso i suoni (probabilmente la summa perfetta della nostra espressività, in quanto assolutamente diretta e non bisognosa di rappresentazione), passando poi alle immagini e da queste alla parola, quest’ultimo stadio della narrazione, non è che il punto cadaverico del processo. Se l’immagine è immediatamente intelligibile da chiunque se la trovi davanti (non ha cioè bisogno di traduzioni di nessun tipo, venendo percepita immediatamente dagli occhi, senza la necessità di una comprensione razionale), la parola è a sua volta un’immagine, anzi un’insieme di segni che formano un’immagine, che significa però qualcosa di completamente diverso da quello che vediamo leggendola. È cioè la traduzione morta o mistificata di quell’immagine.

Mi chiedo allora se l’impero dell’immagine che stiamo vivendo, nel momento in cui riuscirà a evolvere, liberandosi degli imperativi del mercato, esprimendosi cioè al suo meglio, non sarà forse altro che un ritorno obbligato alle origini del linguaggio, e allo stesso tempo la sua sublimazione.

Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.