Quando alle superiori il professore di lettere ci spiegò il metodo poetico utilizzato da T.S. Eliot per scrivere The Waste Land (e quindi anche da Ezra Pound, che della Terra desolata fu il geniale e necessario editor)– ovvero quel metodo attribuito anche all’Ulysses di Joyce e che i critici definiscono mitico – ci disse di immaginare la nostra mente come un’immensa abitazione, con miliardi di stanze minuscole. In ogni stanza c’è un argomento, oppure un libro, un verso, un ricordo, una sensazione.

Il metodo mitico, allora, fa sì che i muri che separano tutte queste stanze crollino improvvisamente, e l’abitazione si trasformi in un immenso loft dove tutto si mescola e fluisce, libero di accoppiarsi come crede. Nascono così concetti nuovi, arabeschi intollerabili dal pensiero razionale, mash up, cut up, blow up e tutti i loro amici. Insieme a un compagno di classe, nella nostra adolescenza alcolica e sbruffona, soprannominammo tutto quell’orgasmo di idee, “bagaglio mitico”. Un’immensa valigia per il viaggio più lungo.

C’è una storia abbastanza famosa che riguarda una valigia, anzi due. Due valigie mitiche.

Una è quella di Robert Johnson, lisa, modesta, forse addirittura di cartone, mentre faceva su e giù dai treni coi fanali blu e rossi, attraverso il Mississippi in fiamme. Lo dice lui stesso in Love in vain, mentre segue una non meglio precisata her alla stazione. E quando il treno arriva e poi riparte, lui vede che il fanale blu è il suo blues, e quello rosso la sua mente.

L’altra è quella che Bob Dylan doveva avere con sé, insieme a una chitarra, mentre andava al New Jersey Hospital a trovare Woody Guthrie, magari cavalcando treni allo stesso modo. Johnson, nero nel Sud degli Stati Uniti degli anni ’30, e Dylan, bianco ed ebreo, nel Nord, trent’anni dopo. Entrambi con al seguito lo stesso bagaglio mitico, come un segugio infernale.

A un crocevia, Robert Johnson fece un patto col Diavolo, così si dice, e da allora cominciò a suonare la chitarra come avesse una piovra al posto delle dita. Si dice anche che la metamorfosi avvenne dopo che la sua giovane moglie morì e lui, come uno spirito, scomparve, per ritornare un anno dopo, profondamente cambiato. Con una valigia e una chitarra. E uno stile unico, imprescindibile.

Son House, uno dei grandi bluesman del Delta, racconta che quando Johnson riapparve, aveva con sé una chitarra con 7 corde. Qualcuno aveva posto sulla tastiera, come un marchio, quell’improbabile e diabolica stringa in più. Son House è lo stesso che cantava un blues a proposito di John The Revelator, quello che scrisse il libro dei Sette Sigilli.

In realtà anche Son House aveva uno stile unico e imprescindibile, come quasi tutti i bluesman dell’epoca, a quelle latitudini. Non era ancora stato fissato un canone, fortunatamente, e ognuno suonava il suo blues sulla chitarra, come sapeva e poteva. Non c’era una scuola a cui rifarsi o una tradizione da seguire. Solo Charlie Patton, Mississippi John Hurt, Blind Lemon Jefferson, Blind Willie McTell, Blind Willie Johnson, Skip James e tutti gli altri, laggiù nel nostro cuore. E certo non era ancora il blues dei bianchi, come quando Eric Clapton, composto e coloniale, mette in gabbia il dolore e lo svende all’impero. E non erano nemmeno quei ribelli annoiati degli Stones.

Era il lamento del sangue, profondo come la notte nelle gole, e infinito come il maledetto orizzonte che incatena. Era il canto degli schiavi e delle schiave, e di coloro che rischiavano la vita ogni giorno. Non era roba per gente incappucciata con lenzuola bianche. Per loro c’era già il country.

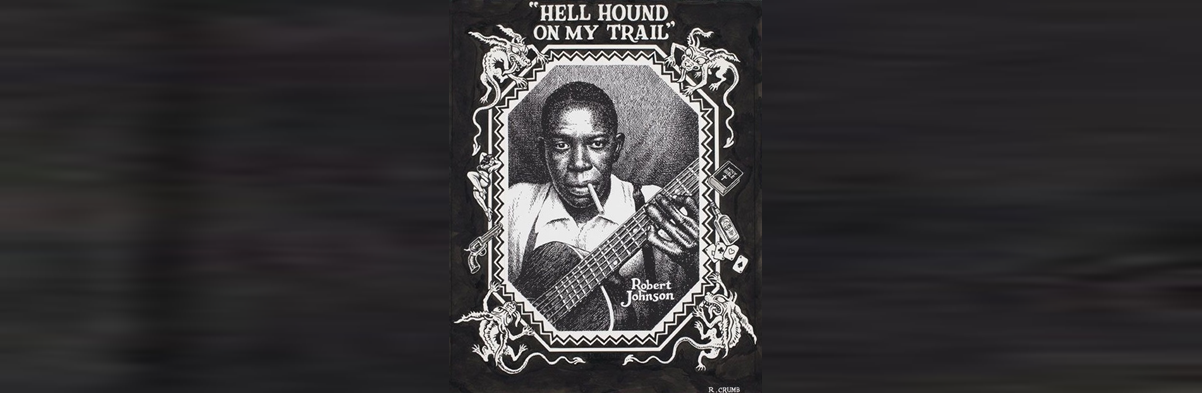

Robert Johnson, comunque, leggendario e misterioso, è passato alla storia come il più grande di tutti. Di lui ci sono rimaste solo due foto, una con la sigaretta in bocca e l’altra senza, come le espressioni di Clint Eastwood secondo Sergio Leone. Due foto e 29 canzoni, tutte cantate con una voce che sembra quella di una sirena o – come ebbe modo di dire anche Ivan Graziani, parlando della propria – quella di «una bambina perversa».

Anche di Bob Dylan si dice che abbia fatto un patto col diavolo a un crocevia. O meglio, lo dice lui stesso, in No direction home, il bellissimo documentario che Martin Scorsese ha dedicato ai primi anni della sua carriera. Sembra che, tornato dalla sua visita a Woody Guthrie, Dylan si mise a suonare e cantare come mai aveva fatto prima, e soprattutto, come nessuno era abituato a sentir fare allora nel Greenwich.

Come se il giovane bianco e benestante Bob, coi suoi vent’anni e la sua valigia, fosse andato dal vagabondo proletario Woody per carpire la forza della terra che lo animava, facendola poi sua. Ed è innegabile che, patto col Diavolo o meno, un’insondabile fertilità muova Dylan, da allora fino a oggi.

Di Robert Johnson però, morto assassinato nel 1938 in circostanze indefinite, ma riportate ogniqualvolta si parli o si scriva di blues, qualcuno racconta che non fu il Diavolo a insegnargli a suonare, bensì un altro chitarrista di colore, anch’esso leggendario, che vagava al tempo per il Mississippi, fermandosi a suonare ai crocicchi e nei cimiteri. Pare si chiamasse Ike Zimmerman, là dove Zimmerman è anche il cognome che il giovane Robert detto Bob, trent’anni dopo, rimpiazzò artisticamente e legalmente con Dylan. Non abbiamo notizie certe sull’esistenza di questo chitarrista maledetto, ma anche Robert Johnson frequentava cimiteri e crocicchi, e suonava davanti alle tombe.

See that my grave is kept clean, «controlla che la mia tomba sia pulita», cantava l’altro Robert, il bianchissimo Zimmerman-Dylan, omaggiando Blind Lemon Jefferson nel suo disco d’esordio, quello dove l’unica canzone originale – la prima canzone di Bob Dylan – è Song to Woody (Guthrie).

La prima volta che ho sentito parlare di Robert Johnson e della sua musica (che grazie a quei tempi assurdi tamburellati sulle corde come pioggia sulle tettoie di lamiera, mi avrebbe sconvolto per sempre l’immaginario sonoro), è stato nei numeri 15 e 16 di “Dampyr”, Nato nella palude e Delta blues (era l’estate del 2001 e non avevo ancora compiuto diciassette anni). In quella storia doppia scritta da Mauro Boselli e disegnata da Maurizio Dotti, veniva inscenata un’ulteriore versione della morte del bluesman, con lo zampino dei Maestri della Notte. Grazie a quel fumetto ho conosciuto anche i Creedence Clearwater Revival, la più grande band di tutti i tempi. Ma questa storia è chiusa dentro a un’altra valigia mitica.

Nell’introduzione alla Terra desolata, edita da Rizzoli nel 1982, il curatore e traduttore Alessandro Serpieri, scrive: «(…) si potrebbe concludere che quello che più interessa a Eliot (come, d’altronde, a Pound, a Joyce, ecc.) è mettere in rapporto, soggetto e oggetto, presente e passato, realtà e mito, testo e testo. Nasce, così, il “metodo mitico”.»

Poi, riporta una nota di Eliot, che conclude: «È semplicemente un modo di controllare, ordinare, dare forma e significato all’immenso panorama di futilità e anarchia che è la storia contemporanea. (…) È, lo credo seriamente, un passo verso la possibile resa del mondo moderno in termini artistici.»

Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.