Per “Una pietra sopra” recuperiamo questo “strano anello, pubblicato su “Fucine Mute” nel maggio 2003, ci sembra evidenzi come alcune ossessioni ci attraversino da un sacco di tempo

«C’era una ragazza che sembrava disegnare cartoons da tutta una vita.»

(Gabriella Giandelli a Massimo Giacon)

«I fondamenti di un immaginario persistono e si trasmettono, di generazione in generazione, non valendosi di strade maestre, ma di viottoli, di piccoli tratturi nella vasta campagna del rimosso.»

(Antonio Faeti)

È sicuramente solo una coincidenza, ma credo sarebbe irresponsabile e sacrilego da parte mia non evidenziarla: so che la più pertinente tra le storie possibili dell’immaginario è basata sulle relazioni incidentali tra gli eventi.

La mattina del 16 aprile 1943 è divenuta memorabile grazie alla corsa in bicicletta del chimico svizzero Albert Hoffman. Lo studioso, impiegato presso l’industria farmaceutica Sandoz, aveva provato su se stesso l’acido che stava sperimentando. La prima dose di LSD assunta da un essere umano scatenò un “viaggio” non solo metaforico. Gli effetti lisergici si resero palesi all’esterno grazie alle vigorose pedalate dell’assistente di laboratorio che riaccompagnava a casa il chimico attraversando Basilea.

Esattamente sessant’anni dopo, esce in libreria, nella collana Einaudi Tascabile / Stile Libero, Pasticca di Francesca Ghermandi, libro in cui allusioni lisergiche e oniriche si fondono in maniera indissolubile.

A vanificare la bellezza della coincidenza è la consapevolezza che l’edizione francese del libro (Pastille, Seuil) è del gennaio 2001.

Pasticca è il terzo volume di un ciclo iniziato, con il titolo Pastil, sotto l’egida della piccola casa editrice Phoenix di Bologna. Le prime due storie erano state pubblicate nell’ambito della collana No Words, che si proponeva di presentare fumetti privi di testo.

Per il cinema, il sonoro è stato una conquista connessa principalmente all’evoluzione della tecnologia. Il fumetto, parlante fin dalle origini, ha conquistato il mutismo a fatica e come scelta stilistica. Gon di Masashi Tanaka ha aperto ufficialmente le danze, non perché sia stato il primo fumetto privo di testo, ma perché è stato il più influente. Dopo Gon e per tutti gli anni Novanta del secolo scorso (e definirli così mi produce un brivido gelido alla base della nuca) il fumetto lipofonico si è diffuso in un sogno di comunicazione globale. Al punto che il decennio e il secolo si sono chiusi con un libro mastodontico, Comix 2000 (L’association, Parigi, 1999), che fotografa lo stato di salute del fumetto minore e dichiara i propri intenti fin dalla prefazione:

«Visto che si tratta di un’opera internazionale, i fumetti dovranno essere muti, senza testo. Eviteremo così il calvario della traduzione e della trascrizione dei testi tradotti, ma soprattutto l’opera potrà essere letta da chiunque. Un grosso volume universale di fumetti!»

Francesca Ghermandi è nata nel 1964 ed è questa un’informazione stupefacente per chi legge fumetti e guarda illustrazioni: dalla metà degli anni Ottanta, la sua firma è apparsa in calce a opere subito contraddistintesi per la maturità di uno stile che è, per altro, in continua — e spesso sorprendente — evoluzione. Enumero le pubblicazioni periodiche che hanno ospitato l’autrice (e sicuramente sono colpevole di numerose omissioni) perché mi sembra che questo elenco dica molto di lei: “Reporter”, “L’Echo Des Savanes”, “Frigidaire”, “El Vibora”, “Dolce Vita”, “Comic Art”, “Cyborg”, “Linus”, “Mano”, “Pimpa”, “Rubber Blanket”, “Zero Zero”, “Strapazin”, “Stripburger”, “Black”, “Nuova Ecologia”, “Per Lui”, “Marie Claire”, “Il Manifesto”, “Atinù”, “Internazionale”.

Altro fatto sorprendente è che il segno maturo e personale di Francesca Ghermandi non denuncia alcuna forte influenza diretta. Siamo evidentemente di fronte al prodotto di uno sguardo vorace in grado di assimilare innumerevoli contaminazioni — si va da Floyd Gottfredson, Carl Barks, Benito Jacovitti e Andrea Pazienza fino a Lorenzo Mattotti, Joost Swarte, Charles Burns, Daniel Clowes e Al Columbia — e tutti questi segnali non inquinano il modo di costruire immagini dell’autrice: vengono risucchiati dal suo segno e a esso si amalgamano fino a completa armonizzazione. Trovo stupefacente come questo vortice di influenze si concretizzi in figure assai plastiche che, seppure sintetizzate da una linea chiara di impronta umoristica, sono dotate di volume e grande concretezza materica.

«Vuole una mia scultura, ma la vuole in bronzo. è la rivelazione. Questa materia, inaspettatamente, mi è profondamente congeniale…. È la mia materia.»

A scrivere queste parole è Quinto Ghermandi, padre di Francesca, in una nota autobiografica. Quinto era un grande scultore e, a detta dello storico dell’arte Andrea Emiliani, «uomo di grande vivacità intellettuale, creatore di gag comiche straordinarie». Nella stessa nota, l’artista racconta la propria strenua e continua ricerca, fin dall’infanzia («ritrovo me stesso bambino che pasticcio con la terra»), del materiale più congeniale e idoneo alla creazione.

Non ho conferme dirette, ma sono convinto che Francesca abbia subìto il fascino del padre, delle sue materie e della fonderia («che vuol dire lavoro in grandi spazi, in mezzo al fragore esaltante delle macchine, allo sfavillio dei forni»).

Lo dicono la concretezza e i volumi delle sue figure.

Lo conferma lei stessa quando (in un’intervista rilasciata a Ultrazine) sottolinea l’importanza dei materiali sul proprio lavoro:

«Anche i diversi strumenti utilizzati per realizzare un disegno mi suggeriscono certe storie anziché altre. La china di Helter Skelter, il colore di altre storie che ho fatto, la grafite di Pastil… è per questo che le mie storie sembrano tanto diverse tra loro, perché cerco uno sviluppo naturale dal segno alla narrazione.»

Al padre «Quinto, detto anche Quattro», Francesca Ghermandi dedica il primo volume di Pastil (uscito nell’agosto del 1998).

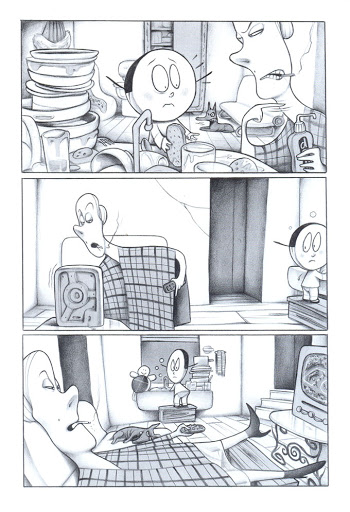

Pastil, la bambina dalla testa a forma di aspirina, in questa prima storia si ritrova ad attraversare il proprio mondo onirico (e un poco lisergico) a bordo di una cassetta dei medicinali volante. Come in un videogioco di tipo “adventure”, tutti gli errori di volo e le scelte sbagliate riportano Pastil nella condizione iniziale: il risveglio e la necessità di prima colazione. La cucina in cui la bambina si reca per la propria dose mattutina di latte e biscotti è popolata, di volta in volta, da un nucleo familiare diverso. Chi ne possedesse gli strumenti, sarebbe probabilmente tentato da una lettura psicoanalitica: Pastil da sola con un servitore, Pastil con madre e fratello mostruosi, Pastil con un mostro irsuto di cui non ci viene mai mostrato il volto.

Non posso fare a meno di notare la forte vicinanza tra Pastil e un classico del fumetto quale Little Nemo di Winsor McCay, che narra i meravigliosi viaggi del piccolo Nemo nel regno di Slumberland. Ognuna delle articolate pagine di McCay, originariamente pubblicate sul “New York Herald” (dal 1905 al 1911) con cadenza settimanale, si conclude con un brusco risveglio.

Ancora più evidente è la somiglianza con alcune opere di Maurice Sendak, che non ha mai nascosto il proprio amore per McCay e ama citare Little Nemo tra le opere che lo hanno maggiormente influenzato.

In particolare, in Luca, la luna e il latte (Babalibri, Milano, 2000, ma l’edizione americana, intitolata In the night kitchen, è del 1970), possiamo leggere della «grande avventura di latte, di luna e di focaccia» vissuta dal piccolo Luca di notte in cucina.

La cucina di Luca è un’enorme città popolata di cuochi con le fattezze di Oliver Hardy. Qui il bambino finirà nell’impasto della focaccia al posto del latte e quindi nel forno fino a metà cottura. Liberatosi Luca impasterà la focaccia mezza cotta «fino a darle la forma di un bellissimo aeroplano» e, come Pastil sulla sua cassetta dei medicinali, sorvolerà alla ricerca del latte la cucina-città in cui gli edifici sono stati sostituiti da bottiglie, contenitori, cavatappi, mestoli e spremiagrumi.

L’assenza di genitori nei libri più personali di Sendak rende nuovamente, ne sono certo, assolutamente gioiosi gli adepti dell’abuso della psicanalisi nell’interpretazione dei testi.

Ma continuiamo a concentrarci sulle coincidenze.

Esiste un altro libro, realizzato da Guido Crepax tra il 1976 e il 1977, che — nonostante sia quanto di più distante si possa immaginare da Little Nemo — evidenzia alcune interessanti somiglianze con Pastil. Si tratta di Valentina: Lanterna Magica (l’edizione più recente è Editori del Grifo, Montepulciano, 1989).

Il libro, completamente privo di testo (ma — com’è d’uso per Crepax — con una dozzina d’anni buoni d’anticipo su quella che poi sarà consuetudine), si apre con Valentina che si agita nuda nel proprio letto e si sviluppa con una serie di sogni che fanno muovere la nostra da una stanza all’altra del proprio mondo onirico, consentendole di attraversare tutte le ossessioni erotiche dell’autore.

Le note biografiche dell’autore menzionano sistematicamente il volume accostandolo, probabilmente per la propria particolarità, a un altro libro che non conosco: Valentina: storia di una storia (l’edizione più recente è ES, Milano, 2002), ispirato alla Storia dell’Occhio di Georges Bataille (Gremese, Roma, 1980).

E da Bataille e dalla sua Storia dell’Occhio è necessario partire se si vuole capire Pastil 2 (Phoenix, Bologna, agosto 1999).

Questa seconda storia si apre su due burattini che duellano con spade di legno su un palcoscenico. L’occhio di uno dei due rotola in grembo a Pastil, unica spettatrice.

La bambina cerca di fuggire sia dai due duellanti sia dall’occhio e, da qui in avanti, lo sviluppo della storia sarà una sequenza di inseguimenti, di nascondigli e di cene a base (naturalmente) di uova. Pastil alla fine ingoierà inavvertitamente, insieme al suo uovo, l’occhio, ripristinando un ordine apparente.

La Storia dell’occhio di Georges Bataille è la storia di un’ossessione erotica, quella di Simone, la protagonista, per gli oggetti sferici, lattiginosi e soffici. La ragazza, nel corso del breve romanzo, introdurrà nel proprio corpo diverse uova sode, i testicoli del primo toro matato durante una corrida e infine l’occhio di un prete stuprato e ucciso in sacrestia.

Copio il frammento che meglio mi sembra esprimere il senso del libro di Bataille dalla pregevole traduzione italiana di Dario Bellezza:

«Ad altri l’universo sembra onesto. Sembra onesto alle persone oneste perché hanno gli occhi castrati. è per questo che temono l’oscenità. Non provano alcuna angoscia se sentono il canto del gallo o se si accorgono del cielo stellato. Generalmente, godono i “piaceri della carne” a condizione che siano scipiti. Ma già da allora non c’erano più dubbi: non amavo quelli che eufemisticamente si chiamano “piaceri della carne”, forse proprio perché sono senza sapore. Amavo ciò che si giudica come “osceno”. Non ero per niente soddisfatto, al contrario, del pervertimento semplice, perché esso insozza soltanto se stesso, e, in ogni caso, lascia intatta un’essenza elevata e perfettamente pura. La dissolutezza che io conosco non soltanto deve insozzare il mio corpo e i miei pensieri ma tutto ciò che immagino davanti ad essa e soprattutto l’universo stellato…»

La vicinanza narrativa tra il testo di Bataille e quello di Ghermandi è tale da non lasciare dubbi sull’intenzionalità della citazione. Fortunatamente trovo un’intervista a Bjork, musicista islandese il cui orecchio è tanto vorace di suoni quanto l’occhio dell’autrice di Pastil lo è di forme, che ripristina la catena delle coincidenze, fornendomi una chiave fondamentale per capire l’universo narrativo di Ghermandi.

«[Storia dell’occhio] è un libro che fondamentalmente mostra che dovresti fare tutto ciò che vuoi, non importa cosa. È chiaro, è un libro, ma la cosa positiva con i libri e la musica è che gli eventi si verificano in essi senza che tu ne debba pagare le conseguenze. Per esempio puoi uccidere senza finire in prigione. E questo libro mostra che tu puoi fare dei giochi nella tua testa e nel mondo che vuoi può succedere tutto quello che vuoi.

(Intervista rilasciata a Roger Morton di New Musical Express in data 26 febbraio 1994)

[…] Ho letto quel libro a 17 anni e ha cambiato la mia vita. Mi ha dimostrato che non ero folle.»

In questi giorni, ho letto e guardato quasi ossessivamente Pasticca, l’ultimo volume — a oggi — delle avventure della bambina con la testa a forma di aspirina.

In famiglia, Pasticca è la più piccola, quella che ha ancora diritto di stare sul seggiolone. Ma non abbastanza piccola da avere diritto a stoviglie di plastica, custodia permanente e impunità in caso di piccoli incidenti domestici.

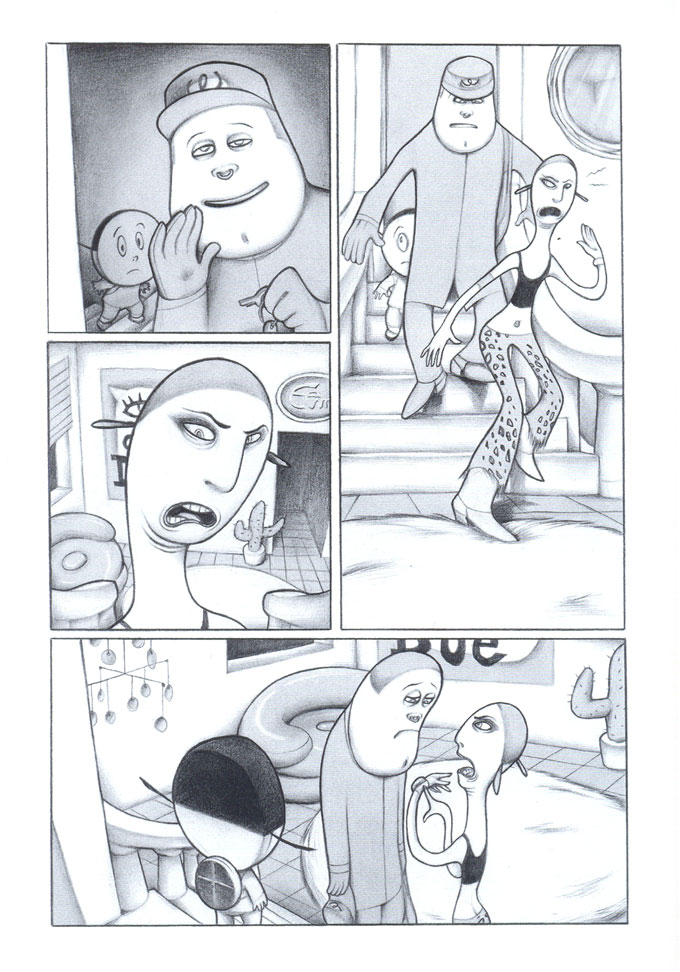

La bambina subisce uno scherzo crudele dal fratello maggiore e dai giovani ospiti (cugini, amici?) che, dopo averla messa in condizione di rompere il vaso nuovo, la inducono alla fuga facendola salire su un autobus. Il mezzo interrompe la propria traiettoria, che ricondurrebbe Pasticca a casa al termine della circonvallazione, per essere parcheggiato in deposito.

Da qui in avanti, la bambina sarà accorpata quasi forzatamente a una nuova famiglia, sarà rapita da una vecchia carampana acida, si perderà nell’insidioso luna park, si unirà a un altro bambino perduto e quindi, assunta la consapevolezza della propria invisibilità agli occhi del fratello disperato, conquisterà la felicità e inizierà a volare su un mondo in cui vecchie arcigne e pericolose portano a spasso il loro cagnaccio.

Ogni volta che ripongo il volume ho la sensazione di avere colto una storia diversa.

Con Pasticca, Ghermandi ci invita a entrare nel suo mondo, nel mondo che lei vuole e in cui può accadere tutto quello che lei desidera accada senza che ne debba pagare le conseguenze.

In Lector in fabula (Bompiani, Milano, 1972) Umberto Eco, introducendo il concetto di lettore modello, asserisce che

«il testo […] è intessuto di spazi bianchi, di interstizi da riempire e chi lo ha emesso prevedeva che essi fossero riempiti e li ha lasciati bianchi per due ragioni. Anzitutto perché un testo è un meccanismo pigro (o economico) che vive sul plusvalore di senso introdottovi dal destinatario […]. E in secondo luogo perché, via via che passa dalla funzione didascalica a quella estetica, un testo vuole lasciare al lettore l’iniziativa interpretativa, anche se di solito desidera essere interpretato con un margine sufficiente di univocità. Un testo vuole che qualcuno lo aiuti a funzionare.»

(Lector in fabula, Bompiani, Milano, 1979)

Il fumetto è per sua stessa natura un linguaggio destinato a produrre opere colme «di spazi bianchi», le singole vignette ne sono circondate. La giustapposizione di immagini, che per molti studiosi (Román Gubern e Scott McCloud tra tutti) è il cuore del medium, conduce alla costruzione di opere colme di “interstizi” e, come fa giustamente osservare Davide Toffolo in Fare fumetti (Vivacomix, Pordenone, 2000), «un bravo fumettista è quello che lascia al lettore dei bei buchi da completare».

Ghermandi, con Pasticca, ci propone il suo mondo ludico e irresponsabile inducendoci a non assumere le responsabilità del lettore.

Il «margine sufficiente di univocità» di cui parla Eco è inesistente in Pasticca, che in questo modo si propone quale macchina per generare il proprio lettore irresponsabile cui è lecito qualsiasi uso del testo: il già labile confine tra interpretazione e sovrainterpretazione è in questo caso privo di senso.

La fruizione di Pasticca diviene un’esecuzione in cui la cooperazione interpretativa conduce molto oltre le aspettative dell’autrice.

È possibile riconoscere in quest’opera contaminazioni e influenze tanto vaste quanto lo è l’enciclopedia del lettore.

Dalla mia confortevole posizione di lettore irresponsabile, vedo riferimenti grafici a decine di autori, leggo scelte di montaggio che molto devono a David Mazzucchelli, non riesco a guardare le pagine ambientate al luna park senza pensare ai Freaks di Tod Browning (1932) o alla voce, ruvida come carta vetrata, di Tom Waits che invita all’ingresso dello Harry’s harbor bizzarre (The black rider, Island, 1993), vedo nello sguardo felice e sorpreso di Pasticca in volo la stessa estasi presente negli occhi di Antoine Doinel davanti al mare (I quattrocento colpi diretto e sceneggiato da François Truffaut nel 1959).

Perché il fine ultimo del lettore irresponsabile non può essere l’interpretazione del testo. Egli, con piglio da cartografo, deve costruire la mappa del territorio che Ghermandi vuole, collocandola all’interno dell’immaginario.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di QUASI.