Oggi ho bevuto abbastanza per parlarti di quello di cui molti, quasi tutti, hanno parlato qualche settimana fa. Il cervello ha voglia di vagare, ma sa ancora costruire barriere affinché il pensiero non deragli. La prosa, quella, sta in pista abbastanza da sé.

Lo scorso 6 maggio sul Corriere della Sera è uscita un’intervista di Aldo Cazzullo a Michela Murgia, in cui la scrittrice ha rivelato la propria gravissima malattia. Parole toccanti, di quelle da ascoltare in rispettoso silenzio. Di quelle che, al contrario, scatenano citazioni, pareri e interpretazioni. Spiace, in un rigurgito tardivo della coscienza, unirmi a questa schiera. Cercherò di farlo con rispetto e misura.

Murgia HA DETTO:

«Non mi riconosco nel registro bellico … Parole come lotta, guerra, trincea … Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono. Gli organismi monocellulari non hanno neoplasie, ma non scrivono romanzi, non imparano le lingue, non studiano il coreano. Il cancro è un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere. Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa. Il tumore è uno dei prezzi che puoi pagare per essere speciale.»

Consuetudine della rubrica imporrebbe ora il lavoro del Tradrittore («colui che traducendo tradisce un po’ le intenzioni dell’autore, ma rimette dritto il senso del testo») ossia l’abituale VOLEVA DIRE. Quel rigurgito di coscienza mi impedisce di farlo e ne sono contento. Lascia spazio solo a riflessioni a ruota libera.

Malattia come metafora

Mi soffermo su due aspetti delle parole di Murgia. Il rifiuto dei toni bellicisti quando si parla di malattia e il non vedere questa come qualcosa di estraneo da sé.

Sul primo aspetto va detto che la retorica bellicista permea la società in modo sempre più invasivo in tutti i campi. Nel lavoro come nelle relazioni interpersonali, il linguaggio è segnato da toni iper competitivi, da gara sportiva o da battaglia, appunto. Limitandomi alla malattia, ben prima di Michela Murgia è stata un’altra scrittrice a denunciare e smontare l’idiozia di quei toni. È lo psicologo Giulio Costa a ricordarla nel suo La disciplina dell’imperfezione, uscito da poco per Sperling & Kupfer (la citazione vale anche come consiglio di lettura). La scrittrice è Susan Sontag e il suo Malattia come metafora deve avermelo fottuto qualcuno, oppure è disperso in qualche angolo delle mie librerie. Probabile. Il libro di Costa (più recente e quindi ancora recuperabile negli strati ancora non sedimentati degli scaffali) viene in aiuto, dicevo, per ricordarne le parole: «Quando il linguaggio sociale abbandonerà le metafore militari e dell’eroismo per descrivere l’approccio alla cura delle malattie avremo fatto un passo importante nel riconoscere la fragilità come parte integrante della nostra persona».

Per quanto riguarda il non vedere la patologia di cui si è afflitti come qualcosa di «altro» da sé, vengo a una riflessione più personale.

A fine 2018 mi arriva la diagnosi di sclerosi multipla nella forma progressiva. La diagnosi non mi sorprende, era attesa. Peraltro, se devi proprio pescare dal mazzo delle sfighe una malattia neurologica degenerativa la SMPP è fra le meno peggio. Quindi tranqui, non mendico pietismi, l’aneddoto è un altro.

Poco dopo l’uscita dall’ospedale ricevo la visita di una cara amica. Alla sua domanda su come ho preso la notizia e come vivo «in prospettiva» rispondo più o meno (e, giuro, senza averne contezza) come Sontag o Murgia. Non amo, dico, la terminologia da guerra. Non mi sembra logico parlare di «lotta contro il male» perché io «sono» (anche) la mia malattia, lei fa parte di me.

Tutto giusto, in quel momento lo penso sul serio e il ragionamento mi sembra filare ancora, però…

Ecco il «però».

In realtà non sono mai stato troppo attaccato al mio corpo. Quello da ventenne, bello come uno sbronzo di Riace, mi è simpatico, eh, ma non sono affezionato all’attuale, acciaccato e spelacchiato e rugoso. La resurrezione della carne è un dogma del cristianesimo che mi lascerebbe perplesso. Dovesse capitare, spero di poter scegliere una buccia più figa…

Insomma, questo groviglio di carne e sangue mi sembra solo l’involucro che la mia essenza occupa in affitto. La mia essenza, dicevo. Puoi definirla spirito, anima, atman secondo le tue personali inclinazioni filosofiche o religiose, e lascia perdere le differenze concettuali fra l’anima cristiana (individuale e inscindibilmente legata alla persona) e l’atman induista (una goccia di sostanza immortale e universale, eterna e non «creata», per fartela breve). Non è quello, il punto. Il punto sta, per la mia personale visione, nel vedere il corpo come «casa» del mio spirito. Dunque non dico che la malattia sia un avviso di sfratto, nulla di così drammatico, ma un promemoria che il contratto è a tempo determinato e non rinnovabile, se mai mi fossi illuso del contrario. Non una nemica, te l’ho detto prima, ma neanche un’amica. Soprattutto, se davvero è una parte di me lo è solo dell’involucro che abito. Se per disgrazia dovessero amputarmi un piede, la mia essenza non ne sarebbe diminuita. E non sono molto attaccato, per dire, al mio sudore, alle mie unghie, ai miei peli. Perché dovrei esserlo a un cancro?

Tutto questo, avrai capito, offre una nuova prospettiva con cui leggere le parole di Murgia. Non una risposta, neppure qualcosa con cui confutarle. Mi verso da bere e provo a riflettere ancora.

S. Agostino, Socrate e Stan Lee

Non sono l’uomo più adatto, per passato e convinzioni e conoscenze, a citazioni evangeliche o religiose, anche se le righe precedenti possono farti pensare il contrario. Però mi piace l’affermazione di S. Agostino secondo cui, cito a braccio, «L’uomo cerca perché vuole trovare, ma la sua sola possibilità è cercare all’infinito». Semplificando, «cercare» è già «trovare». Non dissimile, se ci pensi, dal «So di non sapere» di Socrate. Facilmente confinabile a frase da Bacio Perugina, l’aforisma del filosofo greco contiene l’essenza della saggezza umana. La più alta forma di saggezza è la consapevolezza della propria ignoranza e dell’impossibilità di colmarla. Ciò nonostante, tutto questo deve spingerci proprio al desiderio di conoscenza. È con lo stesso approccio che provo a riflettere e a farti riflettere su morte e malattia. Con la consapevolezza che non arriveremo a una soluzione, ma che la nostra ricerca è necessaria.

Non ti appaia distonico se, per farlo, parlerò di un fumetto. Sei su un sito che si occupa soprattutto di questo, dopotutto. Quindi il signore qui sotto dovresti conoscerlo…

Stan Lee è il padre dell’Universo Marvel. Ok, qualcuno può storcere il naso, è probabile che i meriti narrativi di Stanley Martin Lieber possano essere rimodulati al ribasso, ma resta che meriti sono. Ha contribuito a creare un mondo che ha fatto sognare pure te, digli grazie, prendi la definizione come un’approssimazione e passa oltre.

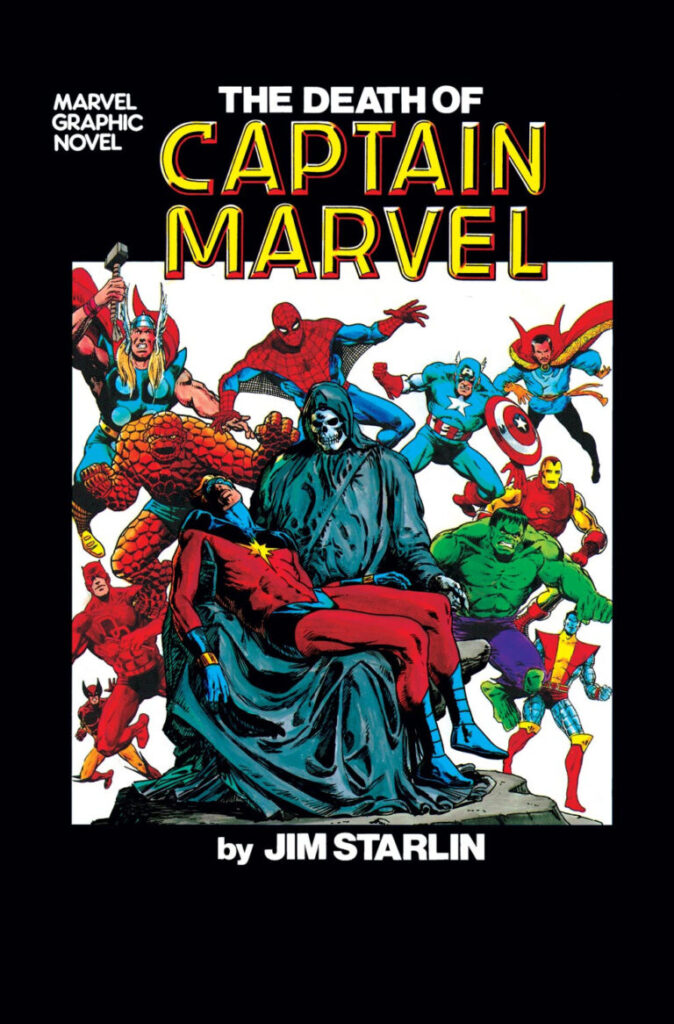

A proposito delle numerose morti seguite da resurrezioni, spesso improbabili, nei fumetti della Casa delle Idee, Il Sorridente diceva «l’aldilà alla Marvel ha le porte girevoli». Pochi personaggi fanno eccezione. A Gwen Stacy ho dedicato addirittura due pezzi di questa rubrica (se sei curioso clicca qui e poi qui, altrimenti prosegui). Fra i pochi altri spicca Mar-Vell, l’alieno Kree che diventò il primo Capitan Marvel. La sua morte fu scritta da Jim Starlin, che ne aveva raccontato le storie più note.

Le origini di Capitan Marvel e il corpo del supereroe

Cerco di mediare esigenze filologiche e necessità di sintesi, quindi le origini di Capitan Marvel le taglio con l’accetta.

Personaggio già scritto da ottimi autori (Lee, ovviamente, Roy Thomas, Gil Kane, per dire) ma sull’orlo della chiusura per scarse vendite, fra il 1973 e il 1974 viene affidato a Jim Starlin, che lo proietta in una space opera con accenti mistici e lisergici, con tavole acide e frantumate come sogni sotto trip.

Una saga riuscitissima, che Starlin riprenderà nel lungo ciclo su Adam Warlock e i cui personaggi (a cominciare dal «suo» Thanos) saranno abbondantemente sfruttati successivamente, nei fumetti quanto sul grande schermo.

La gestione di Starlin termina momentaneamente nel 1974 col numero 34, episodio apparentemente banale la cui conclusione però nasconde un elemento che gli consentirà di scrivere, stavolta sul serio, la fine del personaggio. Mar-Vell sconfigge Nitro, ma resta esposto a un letale gas rubato dal criminale. È solo un accenno subdolo e l’eroe nei mesi successivi prosegue le sue avventure, ma in realtà è stato avvelenato mortalmente: è così che si ammala di cancro. E Nitro, da criminale di serie B, paradossalmente diventa causa scatenante di due eventi fondamentali per la Casa delle Idee (anni dopo innescherà la prima Civil War).

Prova a riflettere ora su quell’elemento a cui ho accennato nel titolo del capitolo.

Il corpo, nel fumetto supereroistico, è fondamentale. Muscoloso, perfetto, eroticamente desiderabile (Thor, Superman). Perfettamente aderente, per le eroine, all’immaginario del maschio etero (tutte…). Trasformato in macchina perfetta (Steve Rogers diventa Capitan America grazie al siero del super soldato). Oppure deforme ma sempre robusto e sano (La Cosa, per certi versi Hulk). La morte per malattia di un eroe non era mai stata contemplata. Fino al 1982.

La morte di Capitan Marvel

Primo esperimento di «graphic» in salsa Marvel, un’occhiata gettata al formato francese, con storia autoconclusiva dai toni adulti e foliazione maggiorata. Un esperimento editoriale dal rischio calcolato: approccio narrativo diverso, ma con personaggio secondario.

Ecco. Leggi le poche righe sopra e buttale nel cesso. Mi frega niente delle peculiarità tecniche della storia. Unico elemento che m’interessa, qui e ora, è l’approccio alla morte, che spezza le consuetudini narrative della Marvel. La morte non colpisce un innocente, in modo scioccante quanto «accettabile» (Gwen, come detto, lo zio Ben eccetera). È qualcosa di definitivo e non temporaneo. Colpisce un eroe, per principio narrativo invulnerabile. Lo fa in modo naturale, non si consuma in pochi istanti di battaglia, matura in settimane di sofferenza dopo essersi annunciata ambiguamente con pochi colpi di tosse.

Prima ti parlavo del corpo del super eroe, ed ecco la prima rottura degli schemi. Non è un’arma ad aver colpito Mar-Vell, nessun sacrificio eroico, nessuna sciagura improvvisa, nessun nemico (almeno palese…) a torturarlo. Solo l’inizio del declino del corpo.

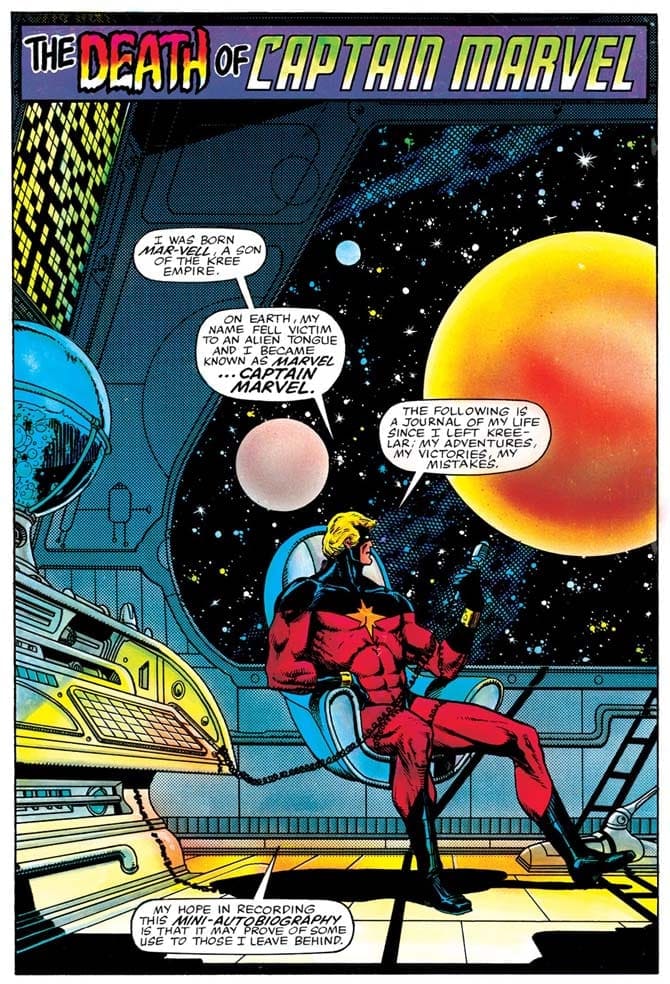

Starlin non sfugge al dovere di celebrare il passato da eroe di Capitan Marvel, ma stempera quel «dovere» con toni contemplativi. Consapevole di non poter fare nulla di fronte all’inevitabile, il protagonista decide di lasciare lui stesso le proprie memorie.

Successivamente, il Capitano attraversa le fasi dell’elaborazione. Rabbia, scoramento, accettazione. È lui a confortare la compagna Elysius in una splendida tavola muta.

Si dimostra capace di comprendere le reazioni altrui…

… anche se a tratti cede alla collera.

L’episodio non è privo di una battaglia, ma pure questa non sfugge all’approccio particolare che Starlin ha inteso adottare. Quando l’ex soldato Kree entra in coma viene «risvegliato» oniricamente da Thanos, suo acerrimo nemico e adoratore della Morte, e trascinato in una lotta. In quel limbo pre-morte Mar-Vell combatte, certo, per non lasciare l’esistenza terrena, ma alla fine – più che arrendersi – accetta la naturale conclusione e il ritorno alla realtà può essere il solo possibile.

Ora però, con un salto carpiato con doppio avvitamento, passiamo ad altro. Mi verso ancora da bere, tu seguimi paziente. Vedrai che un filo logico apparirà.

La realtà è un elefante visto da saggi ciechi

La parabola dell’elefante e dei ciechi dovresti conoscerla. Non so però in quale versione. La storia, infatti, è antichissima e utilizzata in molte tradizioni, religiose ma pure folkloristiche, puoi incontrarla in sfumature diversissime. Io te la sintetizzo nella mia preferita.

Sei saggi ciechi vengono a conoscenza dell’arrivo, nella loro città, di un elefante. Attento, non sempre i protagonisti sono descritti come sapienti, ma è così che la fiaba assume maggiore significato. I sei, quindi, si avvicinano al pachiderma per capire cosa diavolo sia. Che fai presto te a dire «per guardarti meglio», come vuole il tema del mese, ma senza vista come fai a «guardare» (cioè: a «conoscere»)? Fai come i saggi della fiaba: vai a tentoni, tocchi e descrivi.

Al termine dell’esperienza, ognuno ha conosciuto una parte diversa di quel misterioso animale che ora prova a raccontare. È come una corda, secondo quello che gli ha toccato la coda, o come un albero, secondo il saggio che gli ha tastato la zampa. E così via, a seconda che il cieco ne abbia toccato una zanna («è come una lancia!») il fianco («è un’alta muraglia!») afferrato la proboscide («è un grosso serpente!») o altro ancora.

La storia differisce, nelle varie versioni, anche nel finale. In alcuni casi le diverse descrizioni generano nei saggi un conflitto, più o meno violento, in altri no. Resta comune il messaggio. Ogni individuo ha descritto puntualmente la parte di elefante con cui è venuto in contatto, in un’esperienza forzatamente limitata. E ognuno è convinto di esporre, col proprio punto di vista, una verità assoluta. La morale, insomma, è scontata: ogni persona ritiene che la verità coincida col proprio punto di vista (che già questo, detto da ciechi…) ma questa verità la si può ottenere solo con la somma delle varie esperienze. Questo, però, comporterebbe che la verità esista, o sia comunque raggiungibile aprendo le percezioni al di là della propria soggettività. Una lettura meno ottimista, e che preferisco, è che a ognuno è concesso toccare una sola parte del reale, illudendosi di conoscerne l’interezza e perdendo la vera saggezza di Socrate. E questo si enfatizza con le cose più complesse. Di fronte a queste, l’amore come la morte come la malattia, siamo come ciechi di fronte a un elefante. È un serpente. No, una muraglia. Pazzi, non capite che è un albero?! Poco conta essere saggi, abbiamo torto tutti. Conta solo, se devi tastargli la coda, non stargli proprio dietro all’elefante, come nell’incipit di Babylon.

Ho perso il filo? Nah…

Occhio, dunque. Di fronte a dolore e malattia siamo tutti saggi ciechi davanti a un elefante, ognuno ne può descrivere un pezzo illudendosi di catturarne l’interezza. Tutti, io come Murgia o Sontag o Capitan Marvel. Unico a finire incautamente dietro l’elefante è Massimiliano Parente, che ha scritto un pezzo, nelle intenzioni arguto e fuori dagli schemi, su “Il Giornale”.

Parente parla di «amichettismo» nel mondo della cultura italiana, descritto come un infinito scambio di favori, un mondo «che vive presentandosi i libri a vicenda». Questa è la parte interessante dell’articolo, avrebbe meritato uno sviluppo maggiore e indipendente dal caso Murgia-malattia. Parente, però, preferisce dare sfogo al livore. Ti spiego in sintesi: a lui sta sul cazzo che la Murgia non gli abbia voluto parlare al telefono, tempo fa. Nonostante voglia interpretare la voce fuori dal coro, lascia tracce di solidarietà alla scrittrice sarda («se fosse in mio potere organizzerei un appello per boicottarle il tumore … spero viva altri cinquant’anni») che però chiude con una frase feroce quanto ingenua: «tanto ho le mie opere per sopravvivere dopo di lei».

Tranqui, Parente. Non resterà nulla di te, delle tue opere. Idem dicasi di Murgia, se ti consola, e pure di Dostoevskij, vale per tutti! È solo questione di tempo. Una poltiglia di ricordi, al massimo, poi via. «Indimenticabile» è una sciocchezza, prima che un aggettivo. È inutile cercare di perpetuare una memoria. Può trattarsi di anni o di secoli, ma la memoria degenera, come gli uomini, come i monumenti. Non siamo immortali, non lo diventano le nostre azioni. Il nostro contributo alla Storia dovrebbe sempre tenerne conto, evitando il peccato di presunzione. Se per caso una ventata di ottimismo ce lo facesse dimenticare, ecco La Fortezza (Joann Sfar, Lewis Trondheim e, in questa vignetta, Mazan) a ricordarcelo.

Non credere, dunque, a teorie metafisiche che vorrebbero chiarirti le idee sulla tua sorte, e neppure ai «segni del destino». Cerca di leggerli, sì, ma non a occhi aperti, con solo la nostra povera ragione come filtro. Così possono essere davvero ingannevoli. Più saggio è chi rovista fra essi a tentoni, come un cieco, cercandovi il filo della propria vita.

Te l’ho detto prima, siamo un miscuglio di carne, sangue e sentimenti. Non mi piace pensare che siamo polvere e torniamo a essere polvere. Preferisco pensare che siamo aria, che coagula in sangue, simboli, ricordi, e alla fine svanisce e torna a essere solo aria. Resta un lampo, nel ricordo delle persone che ci sono state accanto. Un lampo breve (anche a loro è riservata uguale sorte) quanto, si spera, bello e luminoso. Questo conta.

Vive una crisi di mezza età da quando era adolescente. Ora è giustificato. Ha letto un bel po’ di fumetti, meno di quanto sembra e meno di quanto vorrebbe. Ne ha pure scritti diversi, da Piazza Fontana a John Belushi passando per Carlo Giuliani (tutti per BeccoGiallo) e altri brevi, specie per il settimanale “La Lettura”. Dice sempre che scrive perché è l’unica cosa che sa fare decentemente. Gli altri pensano sia una battuta, ma lui è serio quando lo dice.